左利きの我が子は、生活するのに困らないかしらという悩み。

小学校に入るまでには直したほうがいいのでは?という戸惑い。

最近は左利きであっても隠そうとしない人が増えているから、以前よりは生活しやすくなったと感じることも多いのですが、まだまだ右手利きの人が多い社会です。

左手利きの子どもでも、社会生活の中で困り感なく過ごすためには、幼児期にどのようなサポートをすればいいでしょうか?

38年間幼稚園教諭として勤務していた私は、左手利きのお子さんを持つパパやママからの相談をたくさん受けてきました。

でも、左利きに関する心配や相談に対して私の答えは、

「無理に矯正する必要はありません!」

ただ、左手でハサミを持ったり字を書いたりする姿にはもどかしさがあり、いい方法を考えてやりたいですね。

幼児期の左利きのお子さんには、左手だけでなく右手も同じように使えるように、

つまり両手がうまく使えるようにサポートしていけば、将来お子さんはとっても楽ですよ。

「両手利きのお子さんにしていきましょう!」

左手利きのメリット・デメリット

これまでは、右手利きの人が優先の社会だったようです。

左手利きの人を見て「なんだかへんだよ」と笑ったり、テレビで女優さんが左手で食事をしているシーンを観て

「せっかくきれいな人なのに、左手利きなんて残念ね。」と言うことがあります。

左手利きのメリット

昔から、スポーツの世界では左手利きの方がいいと言われ、わざと左手を使ったプレーをさせることがありました。

瞬間的な反射や空間判断の力が求められるスポーツは、左利きが有利。

距離を判断する能力は「左手利きをつかさどる脳」の機能であり、テニスやフェンシングなどのスポーツにおいて、重要視されます。

左手利きの人は、作業によって使う手を変えることに慣れているようです。

テニス選手が、ラケットを右に持ったり、すばやく左に持ち替えたりするプレーを見たことがありますね。野球やクリケットなどでも、バットを右打ち、ボールを左投げにしたりすることがあります。

左手利きの人がスポーツで成功する可能性が高いのは、左手利きの人は右手利きの人とたくさん練習できて作戦がたてやすいのです。

右手利きの人は左手利きの人と練習する機会は少ないですから、経験の差が影響するとも言われています。

左手利きのお子さんは、将来スポーツの世界で活躍することに挑戦してみませんか?

夢が広がりますね。

左手利きで困ること

1 文字を書く時に、手が文字を隠してしまう。

横書きの場合、せっかく書いた文字が手の陰に隠れてしまうことがあります。

書いた文字が、手でこすれてしまったり、そのため手が汚れてしまうこともあります。

書いた文字を見えやすくするために、手首を必要以上に曲げてしまい、おかしな姿勢で書くことになってしまいます。

また右利きの人は、横書きする時には鉛筆やペンを引く動きだから楽なんです。

それに比べ左利きの人は、鉛筆やペンを紙に押し付ける格好になってしまいます。

それだけ、紙と筆記用具の接点の圧力が高く、字をなめらかに滑らして書くことができません。

きっと書いている本人の指も疲れることでしょう。

2 道具が使いにくい。

本来、ハサミやペンなどは右手利き用に作られています。

器用なお子さんは、ハサミなど使いこなすことができますが、やっぱり使いにくそうだったり、時間がかかったり、仕上がりが汚かったりします。

食器や鉛筆なども、どっちで持ってもいいようですが、微妙に違います。

ハサミを使う時、右利きの子どもに比べて(右利き用のハサミならばなおさら)きれいに切ることができません。

自分は頑張っているつもりなのに、どうして下手なんだろう?とハサミを使うことに、苦手意識をもってしまう。

でも、お子さんが悪いのではありませんよ。

3 周りの子どもたちの目を気にする。

幼児であっても、給食の時に左手でお箸を持った友達を見て「なんか、この人、おかしいよ~」と

言うことがよくあります。

また、先生など周囲の大人が無意識に「右手で持とうね」「右手で書いてみよう」といった声掛けが、知らず知らずのうちにプレッシャーをかけることになります。

お子さんはストレスから、消極的な行動をとることになるかもしれません。

みんなが右手でしていることを、一人だけ左手ですると集団の中では奇妙な感じに思えるのです。

集団美を大切にした教育が、そのような環境や雰囲気を作ったと言えます。

両手利きにすることのメリット

ほとんどの赤ちゃんは、どちらの手も使います。7~9ヶ月くらいまでに利き手がはっきりしている子どもはまれです。

そして、18か月くらいまでには、どちらかの手を使うことが多くなってきますが、3~4歳になってもまだ利き手がはっきりしない子どももいます。

もし、左手利きになろうとしている子どもが、右の手ばかり(大体は、右手利きになるように右手が主)使うようにすれば、子どもの心身とも発達に支障が出てくる恐れがあるのです。

右手ばかりでなく左手も上手に使えるようになったら、生活することに有利ですよね。

右か左か利き手がまだはっきりしないうちに、両手利き使いになるような支援をすれば、その子どもは、様々な活動において幅が広がっていく可能性があります。

クラスの10パーセントは左手利きの子どもがいると考えられます。

実際に、左手で鉛筆を握って字を書いていた子どもに尋ねてみると

「鉛筆やマーカーを持つのは、左手。でもお箸は右手だよ!」

知り合いの成人になった女性は、ピアノがものすごく上手な人でした。

手は、右左関係なくよく動きます。

彼女は、

「勉強すると同時に食事もできる!」と得意そうでした。

左手にペン、右手にお箸というような芸当が日常茶飯事だったようです。

勉強と食事を同時に行う必要はないまでも、同時に何かができること

もしくは、両手がそれぞれの用途に応じて動くことは、他の人よりも有利だということですね。

左手利きの子どもに、家庭でサポートすべきこと

左手利きの子どもに対する心構え

〇 とにかく励ますことが一番大切

確かに訓練すればそれなりに右手利き使いに近づきます。

しかし、左手利きというのは脳が決めていることです。

趣味や好みが変わることとは違うのです。

左手利き使いは、その人の特性・個性だと捉えましょう。

だから、子どもが左手利きであっても、それがぎこちなくても、やっていることを励ましてあげることが一番ですね。

〇 絶対に、左利きであることを注意したり、叱ったりしないこと

・無理に右利き使いになるように強制すると、お子さんは人前で道具を使ったり、字を書いたりすることを嫌がるようになります。

・左手利きでも一生懸命に右手利きのみんなに追いつこうと頑張ることがストレスになってしまいます。

そのため、集中力の欠如(疲れやすい)、記憶障害(学んだこと、やったことが思い出せない)

空間識失調(右か左かが分からなくなる)、吃音障がい(吃音)、読み書き障がいというようなことになりかねません。

・性格形成にも問題が起きて、内向性、不安感、劣等感をもつようになる恐れがあります。

・幼児の行動としたら、爪かみ、夜尿症という問題行動につながることもあります。

・さらに、自信がないという行動は、大人になっての人格形成に大きな影響を与えてしまいます。

〇 いろいろな道具を扱ったりする時には、大人も同じようにやってみること

・実際にお子さんが左手でやっているように、パパやママも同じに左手でやってみましょう。

左手でやれば、どんなところがやりにくい(難しい)かが分かります。

道具をどのように持てばいいかがわかり、お子さんに助言しやすくなりますね。

ハサミなどの道具については、実際に使ってみて、危険な使い方がわかると思います。

食事

日本の家庭では、ナイフとフォークでの食事は、まだ少ないですよね。不思議なことに、左手利きの人でもナイフとフォークを持ち替えて食事をすることはあまりないようです。

日本では、お箸での食事。これも今では、左手に持って食べることをうるさく言われなくなりました。

気をつけたいことは、テーブルに並んで集団で食事(給食など)する時、左手利きの子どもと右手利きの子どもの肘が当たってしまうことがよくあります。

そんな時には、右と左の席交代をさせてあげましょう。

また、左手利きの子どもは、右の席の子どものお茶を飲んでしまったりということもあります。

子ども同士の席の間隔をしっかりとってあげると、その心配もなくなるでしょう。

ハサミ

最近は、左手利き用のハサミも多く出回るようになりましたが、もし左手利きの子どもが右手利き用のハサミを使えば、うまく切ることができません。

紙に描いた丸を線に沿って切る場合、右利きの子どもは、ハサミを反時計回りに動かし、左手で紙の方を動かしていきます。

左手利きの子どもが右利き用のハサミを使った場合、右利きの子どもと同じようにハサミを動かすと、ハサミの先が切ろうとする線を隠してしまうのです。そのため紙を折り曲げて切る線を見ようとします。思うように切ることができず、作品は汚くなってしまします。

この時、切り方が下手なのは自分が悪いと思ってしまうが心配なのです。

悪いのは子どもではなく、その子どもに合ったハサミを使わせてあげないことなのです。

子どもが、制作遊びに対して苦手意識をもたないようにしてあげたいですね。

字や絵をかく

どちらの手であっても、自由にのびのび表現させる環境にしてあげましょう。

小さいお子さんほど、握りやすい太めのマジックから使わせるといいですね。

さらに三角形のペンなども使いやすいです。

肘が当たらない広々としたテーブルで楽しんで描くことにより、どちらの手も使って表現する楽しさを味わってくれるでしょう。

洋服(ボタン・ファスナー)・靴ひもなど

女の子用、男の子用でボタンやファスナーは逆になっていますね。

大人でも女性が男性の服を着てボタンを留めようとすると「あれっ?なんか変」となることがあります。その逆もあります。

もし左手利きの男の子がファスナーを閉めようとすると、なんだかやりにくさを感じているはずです。

ズボンや靴を履く時には、左利きの人は大体、右足を先にあげます。

ポケットも一つしかない場合は、右についている場合が多いです。

それでも最近は、男女関係なく着ることができる服が多くなってきていますが、お子さんが着る時には、どこに不便さを感じているかを把握して、やりやすい方法を教えてあげるといいですね。

様々な道具

まだまだ右利き用に作られている道具が多く、左手利きのお子さんには使いづらいだけでなく、使い方によっては怪我をしてしまうことがあります。

幼児期には缶切りなどを使うことはあまりないでしょうが、水道の蛇口も逆ひねりをしないといけません。そけだけに必要以上の力がいるわけです。

お子さんがなんとなくやりにくそうにしていたり、物をこぼしたりするときには、注意してみてみましょう。

左手利きの子どもには、右利きの人からは想像できないような苦労があるのかもしれませんね。

両手利きになるための遊び

何でも両手を使って遊ぶようにしたいです。

幼稚園で保護者に「我が子が左利きなんですが、矯正しなくていいですか?」と相談を受けた時、

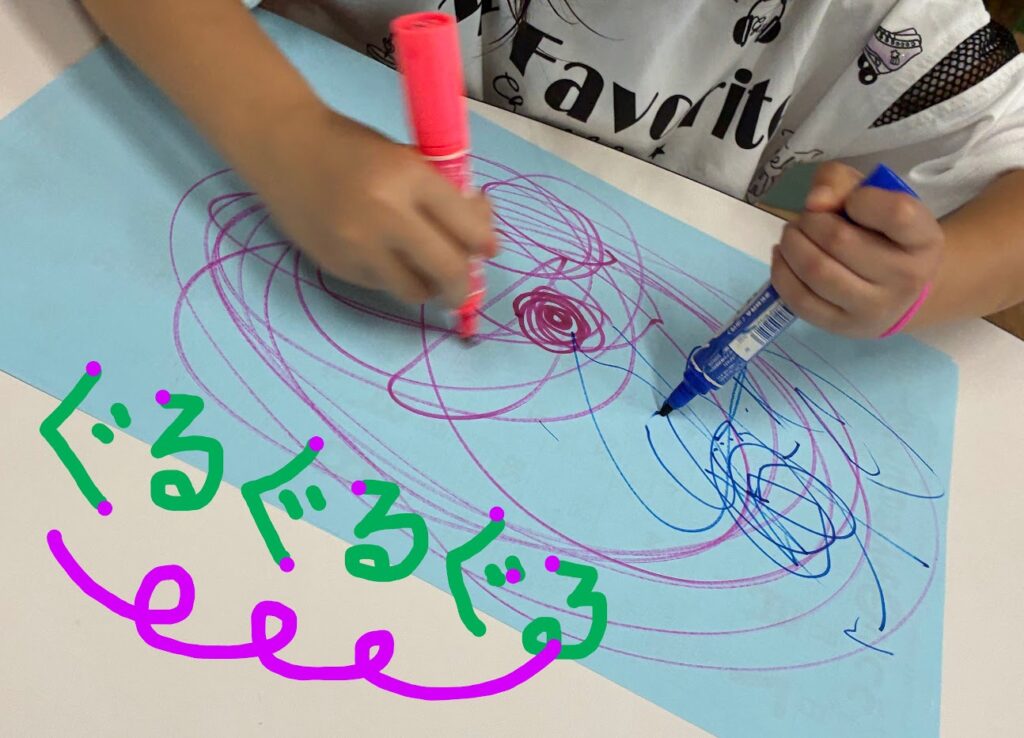

保育でしているぐるぐる遊びを紹介しています。

両手でお絵かきをすれば、他の子どもとはあまり差が出てきません。

とにかく、両手がよく動くようにしてあげたいですね。

両手にマジックを持って、大きく腕や手を動かして、大きな丸をぐるぐる~

子どもたちは、とっても喜びます。

もっと小さいお子さんは、どちらが利き手がはっきりしていません。

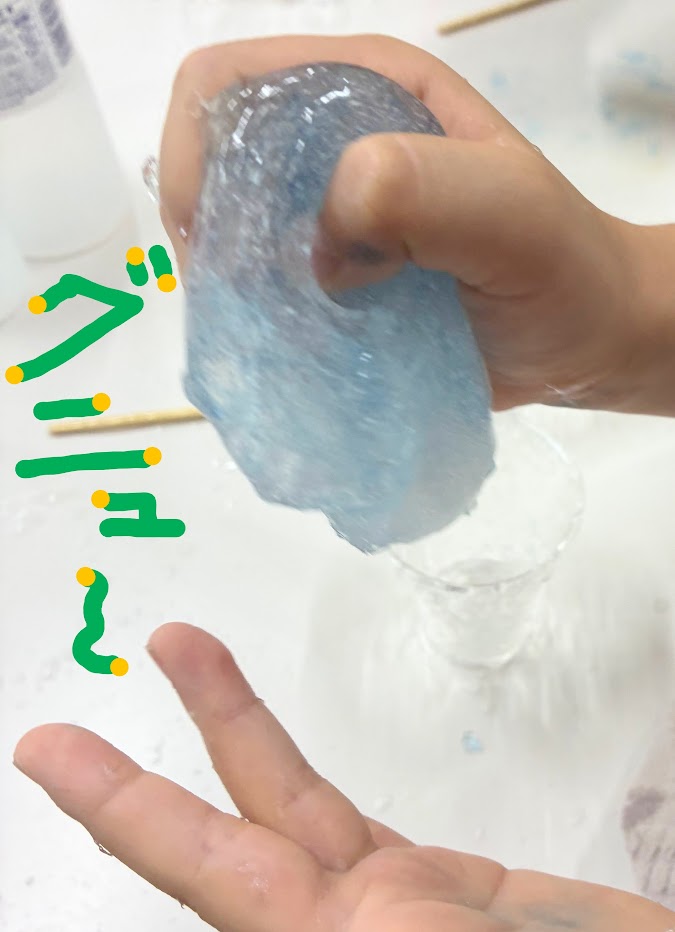

そんな時から、手や指を使って絵を描いたり造形遊びをしたりすることをお勧めします。

例えば、絵の具に指を直接つけて絵を描くフィンガーペイントです。

砂場でも、指で砂に絵を描いたりすることで、手や指全体をコントロールする力がついてきます。

発達段階における配慮のポイント

1 幼児期(0~6歳)

利き手が定まる大切な時期です。

無理に右利きに直そうとしないで自然な使い方を見守りましょう!

・左手で作業することが多いなと感じたら、左利き用の道具を使わせましょう。

・左手を使っても「左手でいいよ」「上手にできたね」という肯定的な声掛けで、自信を付けてあげましょう。

・書く時には、紙の角度などに配慮し、手が文字を隠さないように気をつけましょう。

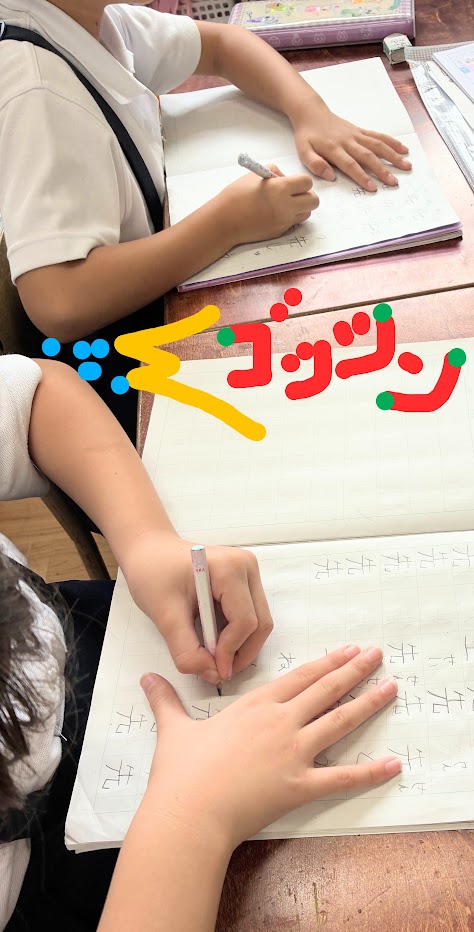

2 小学生期(6~12歳)

学習や習い事で書いたり作業したりすることが多くなります。

環境や道具の工夫が必要ですね。

・学校での座席配置、とくに書いたり道具を使ったりする時に隣の子どもの肘が当たらないように配慮が必要です。

・自分が使いやすい道具選び(左利き用の鉛筆や定規などを使う)で、ストレスの軽減をしましょう。

3 中高校生期(13~18歳)

左手利きも、その子の個性となります。

隠したり引っ込み思案になったりせず、どんどん自己表現をさせたいです。

・自分が左手利きであることを恥ずかしがらずに話すようにさせましょう。

・進路選択において、左手利きが決して不利になることはないことを伝えましょう。

・左手利きの有名人が、それぞれの世界で活躍していることを知って、自信を持たせましょう。

小学校就学前にすべきこと

- 左利き用の文具や道具を揃える。

- 先生に左手利きであることを伝え、理解してもらいましょう。

その上で席決めを考えてもらいます。 - 書く活動については、紙の角度や位置を調整して書きやすくする配慮をお願いする。

- 我が子の状況をしっかり伝えます。(どの程度か、右手でできるものは何か?など)

左手利き用の環境・道具をそろえよう

ネット通販や文具専門店で「左手利き用」と検索すると見つかります。

小学校の用品販売においても、少しずつ左手利き用の注文を受けてくれるようになっています。

先生に相談されるといいですね。

左利き協会

左利き協会(The lefthanders’ Association) 1990年設立

左利き協会は、日常生活の様々な場面で左利きの人が直面している問題に目を向けてもらうために活動している団体で、本部は英国にあります。

世界中の左利きの人と経験や意見を分かち合い、定期的に大がかりの調査に協力しています。

文字を書く時の問題から最新の左利き用グッズの情報まで、熱心な仲間が相談に乗り、豊富な経験からアドバイスしてくれます。

これからグローバルな視点で、世界で生きていく子どもたちです。

左利きは、決して自分だけではありません。

特性として自信をもって活躍していくためにも、このような団体があることを覚えていてくださいね。

誰でも自由に入会できます。

左利き協会のホームぺージ

www.anythingleft-handed.co.uk

まとめ

左利きは「不便」でも「問題」でもありません。

確かに、右利き社会の中の少数派(それでも10パーセントのシェア)では、困ることもあります。

しかし、左手利き使いだから得することもたくさんあるのです。

左手利きの子どもは、右利きとは異なる視点や発想をもつことが多いのです。

その創造性や柔軟性を、自分の特性だと自信をもたせてください。

お子さんが、左利き使いを「自分の特性」「個性」として、自信をもって成長していくために、

家庭でできることを取り入れていきましょう。

そのためには、左手利きに対する偏見をなくしてください。

無理やりに右利き使いにしようと思わないでください。

そして、できることならば、両手利き使いになるような環境や遊びを取り入れていきましょう。

親の理解とサポートが、お子さんの未来を大きく広げてくれますよ。

コメント