10月6日は中秋の名月

保育園に子どもを迎えに行っての帰り、ふと空を見上げてみたらきれいなお月さま!

「ママ~お月さまが、ついてきたよ」

「お月さまに、ウサギがいるよ!」

そんなお子さんの言葉に一日の疲れも取れて、あたたかい気持ちになったことはありませんか?

「ウサギさん、何して遊んでるんだろうね~」

「お腹がすいたから、お餅つきでもしてるのかな」

親子の会話は、お子さんの想像力を膨らませ、なにより親子の心の絆を深めていきます。

長年、幼児教育に携わり、子どもたちに夢を与える保育に喜びを感じてきた私です。

今年のお月見を子どもたちの心に残るイベントにしてみませんか?

お月見を楽しむためのアイデアをお伝えしますね。

子どもとのお月見は、夢を広げる

月を眺めるのは、夜です。

でも昼間であっても、楽しい遊びを通してお月見に期待することはできますよ。

お月見で、創造力を膨らませましょう!

「お月さまには、誰が住んでいると思う?」

空にぽっかり浮かぶまん丸のお月さまを見て、お子さんと月のウサギのお話をしましょう!

「月の中にウサギが見えた!」とお子さんが言ったら、「本当だね。何しているのかなぁ」と共感してあげましょう。

月のウサギって、どんなお話?

〈月のウサギの伝説〉

・満月の模様がウサギに見えることから「月にはウサギが住んでいて、餅つきをしている」と言われるようになりました。

・この由来は、インドの説話集『ジャータカ』に登場する物語がもとになっています。

ジャータカ神話は、ブッダの物語を集めて紀元前にできたもので、日本にも伝わり「今昔物語集」や各地の民話になっています。

今昔物語集には、「三獣行菩薩道兎焼身語」として収められています。

・ウサギが飢えた老人に、自らの身を捧げようとした慈悲の心に感動した神様が、ウサギを月に昇らせたというお話です。

詳しい内容は・・・

今は昔、天竺(インド)でウサギ、キツネ、サルが一緒に暮らしていました。

3匹は、菩薩の道を行こうと毎日修行し、お互いを実の親や兄弟のように敬いあっていました。

そんな3匹の様子を見ていた帝釈天(たいしゃくてん)という神様がその行いに感心し、本当に仏の心をもっているのかを試そうと考えました。

そこで、老人に変身して3匹のもとを訪ね、「貧しくて身寄りもない自分を養ってほしい」と言いました。

3匹はその申し出を快く受け入れ、老人のために食べ物を探しました。

サルは、木の実や果物を、キツネは魚を取ってきました。

ところがウサギは山の中を懸命に探しても、老人が食べるものを見付けることができませんでした。

ウサギは、「野山は危険がいっぱい。このままでは食べ物がみつからないばかりか、自分が人や獣につかまって食べられてしまう。」と考えました。

そしてある日、「食べ物を探してくるから、火をおこして待っていてほしい。」と出かけました。

サルとキツネが火をおこすと、ウサギは自分自身を食べてもらおうと火の中に飛び込みました。それを見た老人は帝釈天の姿に戻り、ウサギの慈悲深い姿をたたえました。

ウサギの慈悲深い行動をすべての生き物に見せるために、ウサギの姿を月の中に映しました。

・月の中にいるのはこのウサギで、月の表面の雲のようなものは、ウサギが焼け死んだ煙だと言われています。

・今昔物語のウサギは死んでしまいますが、各地に伝わる民話には、いろいろなお話になっています。

・火は、帝釈天が神通力で起こしたものだから熱くはなかった。だから、ウサギは死ななかったというものや、一度死んだウサギを帝釈天が生き返らせたというものもあります。

・お子さんの夢を大切にするならば、ウサギには死んでほしくないですよね。

月のウサギは、なぜ餅つきをしている?

・前述の今昔物語集には、ウサギが月で餅つきをする話は出てきませんでした。

・ウサギの餅つきの由来は、古代中国で「嫦娥(じょうが)」という女性が、不老不死の薬を飲んで、月に逃げたという悲しいお話があります。そのため「月のウサギは杵と臼で不老不死の薬を作っている。」と言われていたことからのようです。

・薬がなぜ日本で餅になったかについては、ウサギが帝釈天のために餅つきをしているとか、ウサギが食べ物に困らないように餅をついているとかいうパターンもあります。

・満月を意味する「望月」(もちづき)から、餅の話が出てきたというさまざまな説があります。

月には、他にだれがいる?

・月の模様は、月の「海」とよばれる部分であることはわかっていますね。

・海といっても、地球とは違って、水はありません。

火山の噴火で噴き出したマグマが低く平らなところに流れ、冷えて固まったものです。

ウサギに見える暗い部分に対して、明るい部分は陸と言われます。

・日本や中国などアジアの国々では、月にはウサギがいるように見えますが、ヨーロッパではカニ、アメリカでは女性の横顔というように、国や地域によって見方は違います。

・子どもたちのイメージをどんどん膨らませて、月の裏側には誰がいるでしょう?とかお話づくりをしていくと、お月見も子どもたちの夢を広げていきますね!

天体観測しよう

天体望遠鏡があれば、お月さまがもっと大きく見えますが、もちろん肉眼でも十分です。

親子で、「ウサギさん、どこにいるかな?」

「あっ!ウサギさんいた!」

月にウサギがいるかもしれないと信じる心が、お子さんの想像力を豊かにしていきますね。

夢を広げる話し方のポイント

・子どもたちのイメージをどんどん膨らませて、話しかけていくといいですね。

・想像力を高めていくためには、決して子どもたちの発言を否定しないでくださいね。

・パパやママも子どもの頃に戻って、「うーん、月の裏側には怪獣がいるかもしれない。」

「ママは、かぐや姫がきれいな着物を着て住んでいると思うわ。」

・誰も見たことがない(月面探検はされていて、ある程度解明はされていますが)空想の世界を楽しんでお話作りをしていくと、子どもたちの夢はどんどん膨らんでいきますね!

お月見の準備を一緒に!

夜のお月見に備えて、親子で準備しましょう!

お団子はもちろん、お月さまのウサギさんが喜んでくれるように、お子さんのアイデアも活かしてくださいね。

親子で、(この日は近所のおばあちゃんも呼んだら、もっと楽しくなるかも)話しながら、ワクワク準備です。

〈お月見だんご作り〉

・お団子の粉を柔らかくして丸めましょう。丸でなくても、好きな形でいいですよ。

・粘土遊びのつもりで、楽しく、ワクワク~

・火を使いますから、火傷しないように気をつけましょう。

・白いお団子に黒ごまで目を付けたり、人参を切って耳にしたりアイデアで楽しいお団子ができますね。

〈お月見台を飾り付けましょう〉

・自然物や果物、お野菜など秋の恵みをお供えしましょう!

・決まりはありませんよ。お庭の花やススキ、素敵です。

・うさぎのミィフィーも仲間入りで、にぎやかになりました。

秋の自然を楽しもう!

暑かった夏も終わり、蝉の鳴き声も聞こえなくなりました。

草むらからは、鈴虫やコオロギの鳴き声。

ススキの穂も出てきましたね。

季節の移ろいを、いっぱいに感じてみましょう!

お昼だって、月が出ていることを発見して、子どもたちはビックリ。

お月見ピクニック

〈お月見ピクニック〉

もちろん、夜に庭や近くの公園に出かけてみると、ワクワク感は最高潮。

歩いていて後ろを振り向いたら、お月さまがついてきているね。

「お月さまと一緒に、お散歩♪」

〈月のウサギとお話あそび〉

月の中には、誰がいるかな?

イメージをどんどん膨らませて、お話遊びを楽しんでください。

もちろんパパやママも感じたことを子どもの頃に戻った気分で。

「お月さまの中に、ウサギさん見つけたよ」

「ウサギさーん、何しているの?」

「おーい!降りておいで~」

秋の涼しい風に吹かれて、本当に月の中のウサギさんとお話している気持ちになりますね。

ただし、夜のお散歩は危険な場所には行かないように気をつけましょう。

空を見上げてばかりいて、交通事故に遭わないようにしましょう。

雨の日でもできること

雨が上がったら、きれいなお月さまが出てくるよ。

そしたら、お月見しようね。

月のウサギの生活を想像してみてください。

月のウサギの世界を作ろう

〈小麦粉粘土〉

小麦粉粘土ならば、小さいお子さんでも安全ですね。

もちろん紙粘土でも大丈夫!

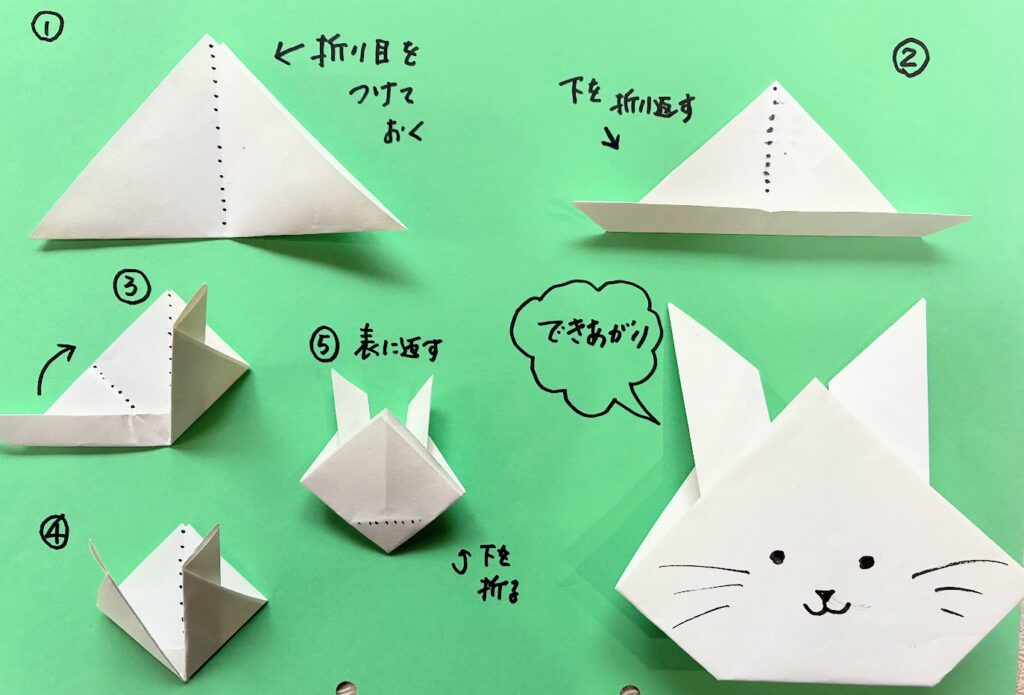

〈ウサギの折り紙〉

出来上がったウサギの顔を、紙コップにつけたらかわいいです。

いろいろな色の折り紙や包装紙でどうぞ~

ウサギの家族ができますね。

お月さまが出てくる絵本

お月さまに関係した絵本はたくさんありますね。

お月さまが雲に隠れて見えない時でも、絵本の中のお月さまを楽しんでください。

幼稚園で読み聞かせをして人気だった絵本です。

『おつきさま こんばんは』 作:林明子 (福音館書店)

『14匹のおつきみ』 作:いわむらかずお (童心社)

『おつきみおばけ』 作:せなけいこ (ポプラ社)

『パパ、お月さまとって』 作:エリック・カール (偕成社)

『かぐやひめ』 児童名作全集 小学館の育児絵本

手遊びをリズミカルに

〈十五夜さんのもちつき〉

2人組になって、リズムに合わせてもちつきをします♪

じゅうごやさんのもちつきは トーントーン トッテッタ

トーントーン トッテッタ トッテトッテ トッテッタ

おっこねた おっこねた おっこねおっこね おっこねた

トッツイタ トッツイタ トッツイトッツイ トッツイタ

シャーンシャン シャンシャンシャン シャーンシャン シャンシャンシャン

トッテトッテ トッテッタ♪

まとめ

昔から人々は、秋のきれいなお月さまを愛でてきました。

月から来たという『かぐやひめ』が、ずっと語り継がれているのもうなづけます。

子どもたちも月を見て、「ウサギさんがいた!」と素直にお話してくれます。

月にウサギがいると信じる気持ちは、子どもたちの想像力を育てる大切な種です。

月を見上げる時間は、親子の心をつなぐ静かな魔法のようなものです。

お月見は、ただ月を眺めるだけではありません。

日本には、十五夜ばかりでなく十三夜のお月見もあります。

十五夜の月は、里芋を備える風習があることから「芋名月」

十三夜の月は「栗名月」「豆名月」と呼ばれたりします。

おもしろいですね。

いろいろな由来を知って、お子さんと一緒にお月見をすると、季節の行事への理解も深まります。

やさしい心を育ててくれる月のウサギに「ありがとう」と言って、今年のお月見をお子さんと一緒に楽しんでくださいね。

コメント