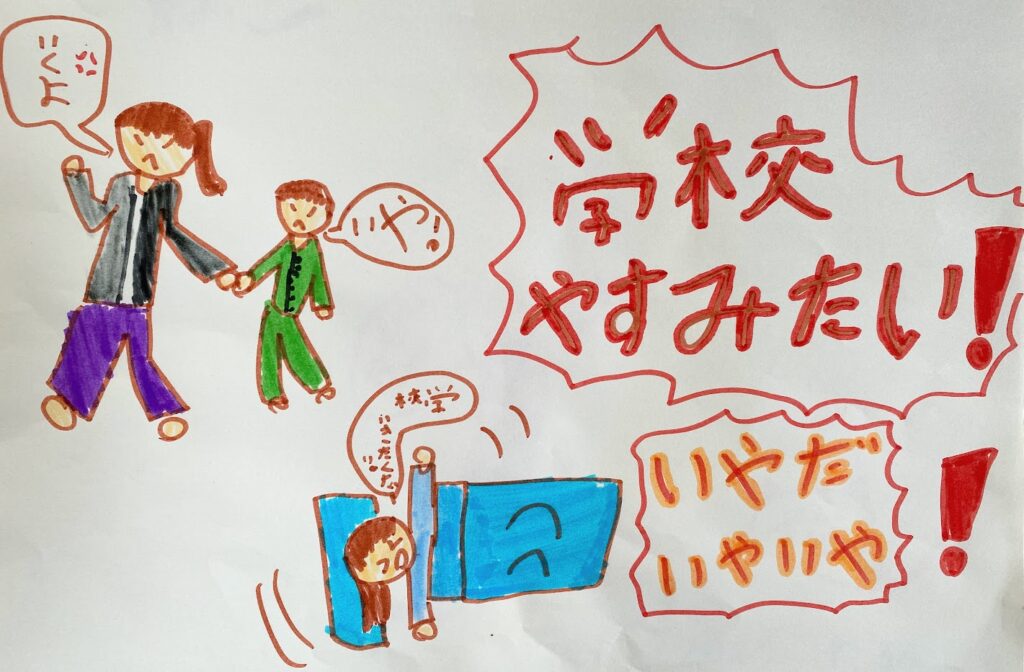

入学式を終え、楽しい小学校生活が始まると期待していたのに

数日して小学校に行くことをぐずり始めたら、

保護者のみなさんは、きっと心配でたまらない事でしょう。

小学一年生の登校拒否には、理由があるのです。

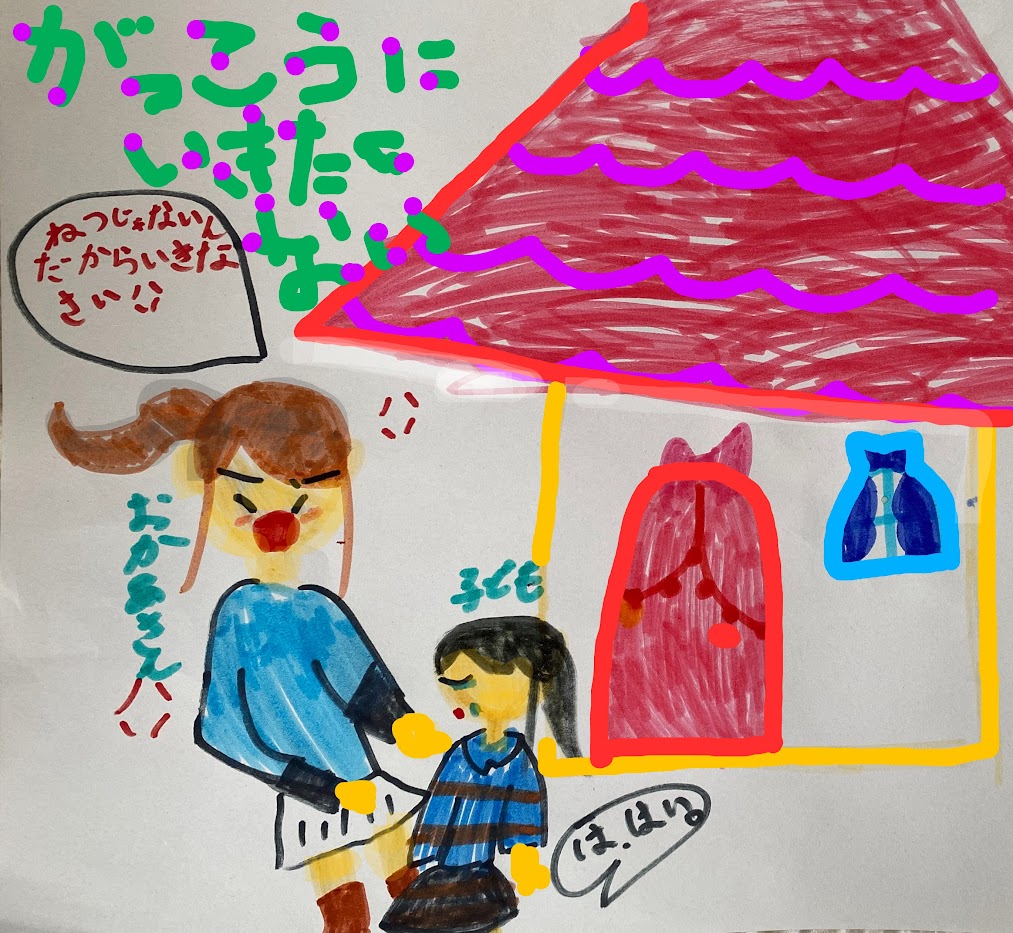

なんとか小学校に通ってほしいと、無理やり学校まで引っ張って行ってもダメ。

親として、どのような態度で子どもに接したらいいのでしょうか。

小学校の先生とどのように連携をとればいいのでしょうか。

幼稚園教諭として38年間、さらに教育委員会勤務、児童クラブでも、

多くの小学生に関わってきている私が、

登校拒否をしているお子さんが、喜んで生活できるようになるためのアドバイスを

差し上げたいと思います。

登校拒否に対して、親は普段通りの態度で

小学校にきっと喜んで行ってくれるだろうと期待していたのに、入学して数日した朝、

「今日は学校に行かない!」と言ってベットに潜り込んでしまったお子さん。

まずは、熱でもあるのかなと慌てて体温計を取り出したママ。

熱はなかったのに、、、どうして?

疲れがでたのかなと思い直して、お子さんの様子を見る。

なんだかいつもの元気な様子と違うお子さんの姿に、いろいろな考えが頭をよぎって

きっと、不安になってしまったことでしょう。

幼稚園や保育所時代に登園拒否を起こした経験がある方は、

ひょっとして、小学校でもまた登校拒否?

この先どうなるの?と、その時のことを思い出し憂鬱になったりしますね。

これまで、幼稚園では登園拒否など一度もなかったお子さんについては、

「えっ、なぜ?」「不登校の始まり?」と悪い想像をしてしまうでしょう。

慌てないでください!

親が不安になると、それがお子さんにも伝わり、

子どもはもっと不安になってしまうのです。

だから、パパやママは普段通りにお子さんに接することが大切です。

お子さんがなぜ小学校に行かないと言ったのか、ゆっくりその理由を考えてみましょう。

これまでは、幼稚園・保育所に通園する時には、車で送迎したり、通園バスであったりして

常に大人に守られての通園でした。

でも小学校に行くようになってからは、グループ通学はあるかもしれませんが、

基本的には、一人での通学なのです。

お子さんは重いランドセルを背負って、いろいろな荷物を持ち、自力で小学校に行っているのです、

これは大変なことなんです。

まずは、そんなお子さんのがんばりを認めてあげてください。

小学校に行ってほしいという願いよりも、

これまでがんばって通学してきたお子さんのがんばりを認め、

「今日は、お休みしたい」というお子さんの思いに寄り添って、ゆっくり休ませてあげましょう。

そして、これからどうしたいのかを、お子さんと一緒に話し合ってみましょう。

小学校一年生の登校拒否の理由はさまざま

お子さんだって、本当はお友達と一緒に、ピカピカのランドセルを背負って小学校に行きたいのです。

でも、朝起きたら、体が言うことをきかなかったのです。

決して怠けているわけではないのです。

熱はなくて、風邪をひいているのではなくても、心が風邪をひいているのかもしれません。

小学校に入学して間もない時期の登校拒否の理由は、以下の事が考えられます。

1 環境の変化に対応できていない。

小学校に入学したことで、慣れ親しんだ保育園や幼稚園の生活から、

新しい生活に移ることへのストレスがあります。

本人は感じていなくても、〈見えないストレス〉として、

脈拍が速くなったり睡眠が浅くなったりして身体的な影響も大きいのです。

家庭で過ごす生活時間も大きく変化していますから、その影響もあるでしょう。

2 小学校の勉強に対して不安を感じる。

小学校では、小1ギャップへの対応から、入学してもすぐに教科書を使って勉強させるとか、

40分間椅子に座って先生の話を聞くという授業は考えられてきました。

幼児期の学びは遊び中心でしたが、小学校になってからは教科中心の学びへと変わっています。幼児期からの移行がスムーズにいくようにと、

文部科学省は【アプローチカリキュラム】を示し、小学校はそれに応じた授業をするようになってきています。

時にはゲーム感覚で楽しく授業を行っていますが、やはり幼児期の遊びとは違う。

さらに、文字を書くこともスムーズではない子どもにとっては、

学習への適応は、大きな不安になっていると思います。

3 人間関係の大きな変化にプレッシャーを感じる。

幼児期の仲良しの友達とは、ひょっとしたら違う小学校に通っているかもしれません。

小学校の規模が大きくなると、これまでとは勝手が違う。

困ったことがあっても、先生には自分から声をかけないと気付いてもらえないかもしれない。

小学校から帰っても、今までのように公園で遊ぶ友達もいない。

お子さんによって感じる度合いは違うでしょうが、

私たち大人だって、初めての集団に入るときには緊張しますよね。

これはパパやママが、

PTA活動はめんどくさいな、入りたくないなという気持ちと同じかもしれませんね。

4 教師やクラスの雰囲気に馴染めない。

担任の先生やクラスメートとの相性が良くない場合、

やはり、1日中教室で過ごすことには苦痛を感じますよね。

慣れてくると変わってくる可能性も大きいのですが、

お子さんが現時点で安心感を持てずにいたら、登校拒否につながることはあります。

5 健康や発達の問題がある。

ADHDや学習障害(LD)がある場合や性格的に繊細な気質を持つお子さんの場合は、

小学校生活に困難を感じることが多いでしょう。

幼児期は遊びが中心に生活が回っていましたが、小学校のように教科中心になると

お子さん本人が、

「みんなについていけないかもしれない」と、不安感を持ってしまうからかもしれません。

6 いじめが原因で登校を嫌がっている。

これまでとは違った人間関係の学校生活です。

幼稚園や保育所の年長児の時には、同年齢および自分より小さい子どもたちとの

構成集団でした。

大体、性格も力関係も分かっていました。

しかし、小学校は6学年までの縦集団で構成されています。

6年生ともなれば、大人に負けないくらいの体格の子どももいます。

決していじめではなくても、ちょっとした学校のルール違反を注意されただけでも

それは、いじめられたような気持ちになるのかもしれません。

6年生に対するあこがれ・尊敬以上に、

初めは圧迫感を感じ、いじめと受け取ることがあるかもしれませんね。

7 家庭環境に問題が生じている。

小学校入学の時期を区切りとして、家庭環境に大きな変化はなかったでしょうか?

家庭内での問題(例えば親の離婚で引っ越した。家庭間の不和がある。など)で、

お子さんの小学校入学をみんなで祝うゆとりもなく、子どもの情緒や行動に影響を与えている。

そんな情緒不安の気持ちでは、お子さんも小学校に行っていても落ち着きませんよね。

自分が小学校に行っている間に、家庭がどうかなってしまうかもしれないと思うと、

家から出たくないと思います。

程度に差はあれど、上記の理由に大体当てはまるのですが

もう一つ最近増えてきた理由があります。

これは、お子さん側の問題ではなく・・・

お母さんが原因なのです。

これまで幼稚園の送り迎えは、私がしていました。

朝、私と離れる時は、ちょっぴり寂しそうに手を振ってくれた我が子です。

そして、迎えに行くと、うれしそうに「ママ~」と飛びついてきてくれました。

でも、小学校への送迎に私は必要ありません。

我が子も、もう一年生だから一人で頑張るという表情でした。

そんな我が子の成長をうれしく思う反面、

私の役割は終わったのかなぁと寂しい気持ちがするのです。

もっと我が子が私を頼ってくれたらいいのに・・とも思うのです。

そうなんです。

母子分離がうまくできていないケースです。

子どもが親から離れたくないということは、よくあるパターンです。

しかし、最近は、お母さんの方が子どもから離れることへの分離不安が

見られるようになってきました。

このお母さんの寂しい気持ちを、お子さんが受け止めてしまって

登校拒否になってしまったのです。

お母さん!

心当たりはありませんか?

お子さんの様子を観察して、まずはお子さんの気持ちを受け止めてあげることが大切ですね。

そして、登校拒否の理由がはっきりしたならば、

小学校や教育支援センター、必要ならば専門機関に相談して、問題解決にあたりたいですね。

登校拒否の理由に応じた親の対処法

お子さんが、どうしたいのか?

親としては、お子さんにどうしてもらいたいのか?

それぞれが、自分の思いをしっかり出して話し合うことが一番だと思います。

お子さんも、パパやママが自分の事を本当に大切に考えてくれていることが分かれば、

きっと本音を出してくれるでしょう。

一番大切なことは、世間体を考えることなく

お子さんがどうしたら、笑顔で過ごすことができるかなんです。

その方法を考えてみましょう。

いじめが原因

1 小学校と連携する。

まずは、担任の先生に、最近のお子さんの様子をたずねてみるといいですね。

登校拒否につながる出来事はなかったか?

お子さんはいじめだと受け取っているけれど、誤解だったということもあります。

また、学校が把握できていなかったいじめの事実があるかもしれません。

もし、いじめの事実があれば、その理由を探り、解決していく必要があります。

お子さんは、親が学校に介入することを嫌うこともあります。

いじめを担任に告げたことで、

もっといじめがひどくなるかもしれないという恐れがあるからです。

しかし、そのままにしていても解決にはなりません。

我が子を守るという気持ちで、学校側と問題を共有していくといいですね。

カウンセラーに相談するという方法もあり、これ以上お子さんが傷つかないように

してあげましょう。

2 お子さんを守る。

お子さんには、無理をせずに安全に過ごすことが一番だと伝えましょう。

そのような環境はどのようなものか、

どんな状況になれば、安心して登校できるのかを考えていきたいですね。

3 いじめ解決の方法を考える。

なぜ、いじめられたのか?

お子さん側の問題なのか・・・それならば、

家庭でお子さんの行動を改善していくことも一つの方法ですね。

いじめが常ちゅう化しているのではないか・・・学校全体の問題として考えてもらう必要があります。

教育委員会や外部支援機関の利用も検討すべきです。

勉強が難しくて、授業が辛い

1 家庭での学習のサポートをする。

保護者のみなさんも仕事で忙しいでしょうが、お子さんの宿題など一緒にやってみませんか?

一年生の勉強なんて大したことはないなんて、とんでもない!

どんどん学習方法は変わっているため、大人にとってもいい頭の体操になります、

夕食後、ちょっとテレビを消して、宿題タイムにすると

お子さんにとっては、その日の授業の復習・予習になり、翌日の授業が楽しみになるかもしれません。

少なくとも、勉強への不安の軽減になると思います。

2 学習塾や家庭教師を利用する。

専門的な学習の支援を受けることで、自信をつけることができます。

また、親には話せないようなことも、家庭教師の先生には相談できるというようなこともあります。

勉強だけでなく、ちょっとした相談ができるような人がいると安心ですね。

3 小さな達成感を重ねる。

毎日の宿題は、ドリル2・3ページ程度のことが多く、わずかな時間で仕上がります。

この積み重ねが大切なのです。

さらに、勉強以外でも何か目標を立てて

(担任の先生に自分から挨拶をする。授業中一度は挙手をするなど)

それができるようになった達成感を味わわせていくと、自信をもって行動できるようになります。

学校の雰囲気や校風になじめない

1 お子さんの思いを尊重してあげてください。

保護者の方にとっては、将来的にみて、

きっとお子さんのためになるだろうと決めた小学校かもしれません。

しかし、学校に通うのはお子さんなのです。

学校のどの部分が辛いのか、具体的に話を聞いてあげましょう。

決して、親の希望を優先しないでください。

2 学校の選択肢を検討する。

最近は、居住地以外にも自分で学校を選べるようになっています。

状況に応じて、フリースクールや他の学校への登校も視野に入れるといいです。

小学生でも山村留学、島留学などの情報がよく聞かれますね。

3 学校との話し合いで、登校方法などを配慮してもらう。

お子さんにとって、学校のどんなところが辛いかが分かったならば、それを軽くするための方法を考え、

それを受け入れてもらうための妥協点を学校と話し合うのです。

教室でみんなと一緒に授業を受けることが辛いのならば、まずは保健室登校して、

少しずつ学校に行くことから慣れさせていくのです。

実際に保健室登校でありながらも、一年間無欠席で頑張ったというお子さんもいます。

そして、そのお子さんは2年目には教室への登校ができるようになりました。

心理的な不安やトラウマが原因

1 専門家のカウンセリングを利用する。

臨床心理士や児童心理カウンセラーに相談することで、深層的な問題への対応が可能です。

2 慣れ親しんだ幼稚園や保育所に遊びに行く。

お子さんにとって楽しい思い出がたくさんある幼稚園や保育所に行き、

大好きだった飼育物がいれば、餌をやったりして心を和ませる。

このことで、小学校入学を楽しみにしていた頃を思い出して、

心がリセットされ、はじめから頑張ってみようかという気持ちになることも期待できます。

3 心を落ち着ける活動をする。

お子さんの好きな遊びは何でしょうか?

きっと何時間でも集中したり、笑顔でおしゃべりしながら遊ぶものがあるはずです。

できればゲームではなく、制作遊びだったり、運動だったり、ダンスだったり、

勉強以外の遊びを通して、お子さんがリラックスできる時間を作ることが大切ですね。

子どもの笑顔を取り戻すための親の心構え

小学校に行くことが一番の目標ではありません。

お子さんが毎日を楽しく過ごせるようになるためには、親としてのサポートが重要なのです。

学校に行かないことで、勉強が遅れるのではないだろうかという心配は無用です。

子どもは、やる気になれば一気に追いつくことはできます。

みんなと同じ道を歩まなくても、

お子さんが生き生きと生活できるようになることが一番だと、親としての考えを切り替えてみましょう。

1 お子さんの気持ちを受け入れてあげましょう。

無理に「学校に行きなさい!」と説得する必要はありません。

学校に行かなければ、大人になれないよ!とか、お父さんみたいになれないよ!とか

2年生になれないよ!など脅しの言葉は逆効果です。

まずは、「なぜ、学校に行きたくないのか」を聞き出してみましょう。

お子さんの心を開くことが一番なのです。

そして、お子さんが話した内容はともあれ、

「大変だったね」とか「よくわかったよ。話してくれて、ありがとう!」など、

お子さんの言葉に共感してあげ、安心感を持たせることが大切です。

2 原因を探る。

上記の登校拒否の理由で述べたように、登校拒否には様々な原因が考えられます。

保護者の方がお子さんに聞いた話からの憶測で決めつけてしまうのではなく、もっと詳しいことを

お子さんから聞いたり、小学校の先生とも話し合ったりすることをおすすめします。

教育相談や心理カウンセラーの利用も有効ですね。

保護者だけで悩まずに、専門家にアドバイスを受けることもいいですよ。

なかなか思いを表現しなかったお子さんも、

専門家には心を開き、話しづらいことも話してしまう場合があります。

3 家庭に安心感の雰囲気を作る。

小学校で辛い思いをしているのは、お子さんです。

せめて、家庭は安心して、安らぐことができる場にしてあげましょう。

親子の信頼関係があってこそ、お子さんは立ち直ることができます。

プレッシャーをかけず、リラックスできる時間や環境を提供してくださいね。

4 お子さんと一緒に、小さな目標を作る。

いきなり小学校に行くことを設定しないでくださいね。

小学校に行くことが人生の目標ではありません。

他の人と同じように、歩む必要もありません。

小学校に行くということになれば、段階を追って小さな目標をお子さんと一緒に考えて

それを一つ一つクリアしていけばいいのです。

・まずは朝起きたら、小学校の制服を着たりランドセルに道具を準備する。

・次の日は、小学校の近くの公園までとか、登校班の集合場所まで行ってみる。

・その次は、小学校の保健室まで・・・でも、きつくなったら、すぐに帰る。

など、お子さんと計画を立てて、小学校に近づいていけばいいですね。

5 焦らない。

お子さんの状況や性格によっては、登校拒否が解消するまでは、とっても時間がかかることがあります。

きっとこの子は立ち直る! だって、私はこんなにこの子を愛しているのだから・・・と

親自身が、強い心でお子さんに寄り添ってあげてくださいね。

なぜ、親は焦るか?

きっと、お子さんが勉強が遅れたり、友達ができなくなったりという心配があるからでしょう。

私は、保育者養成校の講師をしていますが、入学してきた学生は様々です。

小中高とストレートに進み、入学してきた学生だけでなく、

高校でいじめにあって、耐えきれなくて退学したという学生もいます。

しかし、保育者になる夢は捨てきれずに、通信制の高校に行ったり、

大学入試を受けるために必要な大学検定試験を受けて、

見事入学を果たしたという学生を何人も見てきました。

その学生は、途中でつまづいたからこそ、人の心を読むことが上手です。

目標達成のために、頑張るという強い心が育ってきていました。

小学生だって同じです。

自分なりの好きなことが見つかれば、それに向けてがんばります。

保護者のみなさん、お子さんの成長にゆっくりと付き合っていきましょう!

登校拒否の子どもへの小学校の対応

小学校の先生も、できる限り子どもたちが喜んで小学校に登校できるように工夫しています。

授業だけでなく生活全般について、入学当初は幼稚園や保育所で生活していた流れを考え、授業しています。

そのため入学前には、幼稚園や保育所の先生方と連絡会を設け、一人一人の子どもたちの様子を聞き

配慮を要することなどはしっかり確認して入学に備えています。

しかし、それでも登校拒否を起こす子どもがいる。

そんな登校拒否に対して、小学校の先生はどのように対応しているでしょうか?

1 保護者の意向を大切にしている。

登校拒否を起こした子どもに対しての親の考えも様々です。

できるだけ欠席しないように登校をさせたいという保護者の考えに対しては、

積極的に登校を促す働きかけをします。

朝、家まで子どもを誘いに行ったり電話をかけたりというような直接的な働きかけもします。

逆に、子どもの思いを尊重したいという保護者に対しては、

子どもが登校したくなるまでは働きかけはするけれど、無理はさせないという方法をとります。

いずれにしても、保護者との信頼関係を一番に考えます。

登校拒否の対応については、保護者の協力無くしては解決しないからです。

このことから、保護者のみなさんはもっと積極的に、

登校拒否を起こした我が子に対して、どのようにしてほしいかを小学校側に相談してもいいと思います。。

2 登校拒否の子どもに対して、小学校の存在を感じさせておく。

学校に行っていなくても、なんらかの形で、今、学校はどんなことをしているかとか、

クラスの友達が、あなたと一緒に勉強したり遊んだりしたいと言っている。ということを

おたよりなどで連絡しているのです。

これならば欠席中の空白感は薄れますよね。

登校拒否をして家にいても、

お子さんは心の中では、みんなは何をしているかな?といつも気にかけているのです。

自分の存在感を忘れずにいてくれるということを知るだけでも、登校のきっかけがつかみやすいですね。

3 クラスでも欠席している子どもについては、みんなで気にかけるようにしている。

登校拒否の子どもに対してだけでなく、病気や家庭の都合で欠席している子どもについても同様です。

先生は、クラスの中の一人一人の存在を大切にしているということを子どもたちに気付かせ、

さらに、友達を大切に思う心を育てるということに繋がります。

4 登校拒否の理由を保護者と共有し、解決の方法を一緒に考える。

どうしたら登校拒否の子どもが学校に抵抗なく来ることができるかを、保護者の思いを尊重しながら一緒に考えていきます。

登校拒否の本当の理由をしっかり確認してから、手立てを考えます。

学校側は、担任だけの考えではなく、先生全員でカンファレンスしています。

登校下校の時間をその子に合うように、変更も考えています。

そのためにも、常に子どもの状況を把握することに努めています。

5 登校拒否をしている子どもがいるという事実を受け止め、問題を改善していく。

一人でも学校が辛いという事実があることは、先生にとっても辛いことです。

家庭に問題があるのかもしれません。

それならば、保護者に対してアドバイスを行います。

子どもの能力的なところに原因があるのならば、授業方法を見直したり、カリキュラムの改善をします。

もし、いじめなどの事実があれば、学内みんなで問題解決に取り組みます。

6 子どもの笑顔が出る場所探しを行う。

今の小学校に通うことがどうしても辛いようならば、

他の学校に通ったりすることも可能であることを示してあげます。

フリースクール、登校拒否の子どもたちが集まる不登校の学校、山村留学という方法もありますね。

決められた道を歩くのでなく、自分らしさが発揮できる場所を見つけていくように支援します。

最近は居住地以外の小学校に通うことも認められてきましたね。

入学前の学校説明会に参加し、小学校選びをしたA子ちゃん。

「私はたくさんの人数がいる学校は苦手。

だからこの学校に入学したのよ」と1年生ながら、はっきり主張していました。

校区外から、私の学校に入学してきたA子ちゃん。

家から少し距離があるため、保護者の送迎が必要ですが、

今では、のびのび学校生活をエンジョイしているA子ちゃんです。

お友達もできて、集団生活を送ることができています。

入学して、しばらくは登校できていたのですが、5月の連休の後から登校を渋り始めたRくんです。

保育所時代も時々、登園拒否をしていたようですが、保護者は共働きであるため

できれば家に一人で留守番はさせたくないという思いです。

そこで、私が朝、Rくんを迎えに行くことにしました。

幸い、家から小学校までは近かったため、迎えに行ってから小学校までの道が

Rくんとのおしゃべりタイムの時間になりました。

今、クラスでみんなが楽しんでいる遊びや出来事など話すと、Rくんは興味津々の様子で、

聞いてくれました。学校の様子に関心はあるようです。

ただ、教室には入れない。

そこで保健室登校にして、毎日、勉強をざっとするようにしました。

あとは家庭学習で補っていけるように、Rくん用にプリントを毎日宿題としました。

午前中でパートの仕事が終わるお母さんを待って、下校です。

結局一年間保健室登校は続きましたが、Rくんは一日も欠席しなかったのです。

2年になったら、少しずつクラスへの登校ができるようになりましたよ。

保健室登校であっても、Rくんにとっては学校に来ているという意識が、

次のステップに繋いだのだと思います。

笑顔の場所を見つけるために大切にしたい事

登校拒否の理由を探ってから、お子さんが笑顔で過ごすための方法を見つけたり、

今の生活を改善したりすることが、問題解決に繋がるわけですが・・・

いくつかの基本があります。

これだけは保護者のみなさん、守ってほしい!

1 小学校は楽しいところだとお子さんに伝えてください。

小学校に行く行かないの選択肢はありますが、いずれは行けるようになってほしい。

お子さんの性格を考えたら、不安もあるでしょう。

しかし、保護者のみなさんが、「お母さんが小学生だった時、こんなことをして楽しかった。」とか

担任の先生に叱られたことなど、多少の嘘や誇張があっても大丈夫。話してあげてください。

とにかく学校は楽しいというイメージをもってもらうことが大切です。

2 保育園(幼稚園)との違いを伝える。

小学校の先生もクラス一人一人の子どもに対して、心を配っていることは、幼稚園や保育所と同じです。

前述のエピソードのように、必要ならば勤務外であっても子どものサポートをしています。

しかし、小学校は幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を土台にして、もっと自立を促す教育を行っています。

だから困ったたことがあっても、これまでのように先生がすべて助けてくれるわけではありません。

これは子どもの成長を願ってのことです。

子どもたちにとっては、なんだか冷たいなと感じることがあり、その雰囲気に登校しぶりがでてくるのかもしれません。

一緒にがんばる友達がいることに気付かせたり、困った時には自分から先生にお願いすることが大切であることを教えてください。

少しずつ小学校で学ぶことは何かを、お子さんに教えてあげてください。

3 友達できた?をしつこく聞かない。

お子さんは、たくさんの新しいことに出会って、頑張っています。

授業も頑張らないといけないし、自分の事も自分でやっていくようにしないといけない。

もちろん、これまでの友達と同じクラスになっていれば、緊張感は少しは減るかもしれません。

それなのに、お母さんから毎日のように「友達できた~?とたすねることは、お子さんにとっては、とっても負担になる言葉です。

お子さんだって、友達を作りたいとは思っています。

今は、友達ができなくたって、

病気もせずに毎日学校に行っていることだけで満点だと考えましょう。

それよりも、お子さんが答えやすい質問、

「今日の給食は何だった?」「お昼休みは何して遊んだの?」など、

オープンクエスチョンでお子さんの言葉を引き出してあげてください。

そして、「今日も、学校でがんばったんだね」と認めてあげましょう。

4 先生の悪口を言わない。

お子さんが登校をしぶったり、帰宅した時になんだか元気がなかったりしたら、

親としたら、担任の先生は、我が子をきちんとみてくれているのかしら?とか

あの先生はまだ若いから、きちんとクラス経営ができるのかしら?

挙句の果て、もう少し先生らしい恰好をすればいいのに・・・と。

親としての不安が、担任の先生に対しての愚痴になってしまいがちです。

もしお子さんの前で、先生の悪口を言えば、先生や学校に対しての信頼関係が崩れてしまいます。

先生もいいクラスにしようと頑張っています。先生をいい先生に育てるのは、子どもと保護者なんです。

もし、学校や先生に不満があるならば、お子さんのいないところで、

そして学校に相談しましょう。

5 子どもの話を鵜呑みにしない。

「学校でいじめられた」という話から始まり、「だから明日は学校に行かない」とお子さんが話した時

わが子の登校拒否は、いじめが原因なのかと慌ててしまいます。

でも、担任の先生に様子を尋ねてみたら、本当はわが子が先に手を出したのであって、一方的ないじめにあったのではないと判明したりします。

小学1年生は、まだまだ表現力が不十分であり、自分の都合のいいように話をしたりします。お子さんの話を聞くときには、すべてを鵜呑みにするのではなく、その時の状況を具体的に聞くようにしてみましょう。

「その時、誰が見ていたの?」「どんなことを言われたの?」「先生はそばにいて、何て言ってくれた?」などです。

話を聞いているうちに、状況が見えてきます。

担任の先生に尋ねてみるのは、それからでもいいかもしれませんね。

ただし、お子さんがいじめられたように感じたことは事実かもしれませんから、

お子さんの話に共感してあげると、たくさん思ったことを話してくれると思います。

お母さんが、ぼくの話を聞いてくれたということだけでも、お子さんの気持ちは落ち着いてくるかもしれません。

6 家ではゆっくり過ごさせてあげましょう。

家の中に自分の居場所があると、精神的にも落ち着いて、登校拒否が少なくなるという報告もあるようです。

入学当初は元気なように見えても、慣れない新しい生活環境にとっても気を遣い、子どもだって

心も体もとっても疲れているのです。

だから、部屋の中でだらだら過ごしたり、いつもより長くゲームをすることがあっても大目にみてあげてもいいかもしれませんね。ストレスを発散して、しっかり休息をとれば、元気回復です。

だからといって、部屋の中で好きなことばかりさせるのではなく、

家族とのコミュニケーションは大切です。

「お母さんは、今日会社で失敗しちゃった。」とか「お父さんも、一年生の時に、こんな事して先生に叱られたことがあったんだよ」など何気ない会話で、お子さんの心をほぐしてあげましょう。

家族それぞれ忙しいのは当然ですから、あらためて話をする必要はありません。

いつも通りの会話でいいのです。

お子さんががんばっていることを認めてあげたり、大好きだよという思いを伝えてあげると、お子さんは、明日もがんばるぞという気持ちになってくれるでしょう。

こうしたコミュニケーションの積み重ねが親子の信頼関係となり、お子さんに反抗期が来たり、

登校拒否という出来事が起きたりした時にも、家族みんなで乗り越える力となるのです。

まとめ

お子さんが登校拒否を起こした時に、親は、まずお子さんの将来を考えて不安が先に立ってしまいます。これから、ずっと不登校になったらどうしよう、勉強についていけなくなったらどうしよう、

ひきこもりになったら・・・と、いろいろ想像してしまいますね。

しかし、お子さんの今を考えて欲しいのです。

せっかく希望をもって、小学校に入学したのに行きたくないと言うからには、それなりの理由があるからです。我慢して、このまま登校していたら、本当にお子さんの心が傷ついてしまうかもしれません。

傷つく前に、登校をしぶることができたから良かったのです。

親としてすべきことは、お子さんの登校拒否の理由を知って、その原因を取り除いてあげることです。また、お子さんの居場所を他に探してあげることです。

キーワードは<お子さんの笑顔>です。

決められた小学校に行かなければならないという既成概念にとらわれる必要はありません。

かつてのように居住地の小学校に行かなければならないということもなくなり、

これからの時代は、たくさんの選択肢があります。

学校に行かなければいけないということもないのです。

相談する専門機関もたくさんあります。

かつて不登校だったけれど、社会に出て立派に働いている人はたくさんいます。

登校拒否という経験を、自分の成長の糧に変えた人もいます。

登校拒否をしたからこそ、自分がのびのびと生活できる場所を見つけるきっかけができたのです。

お子さんのこれからを案じて悩むよりも、

どうすれば今、お子さんが笑顔でいられるかをしっかり考えてあげましょう。

お子さんの個性を伸ばし、生き生きと笑顔で過ごせる居場所はきっとあります。

見つけてあげるように頑張っていきましょう!

コメント