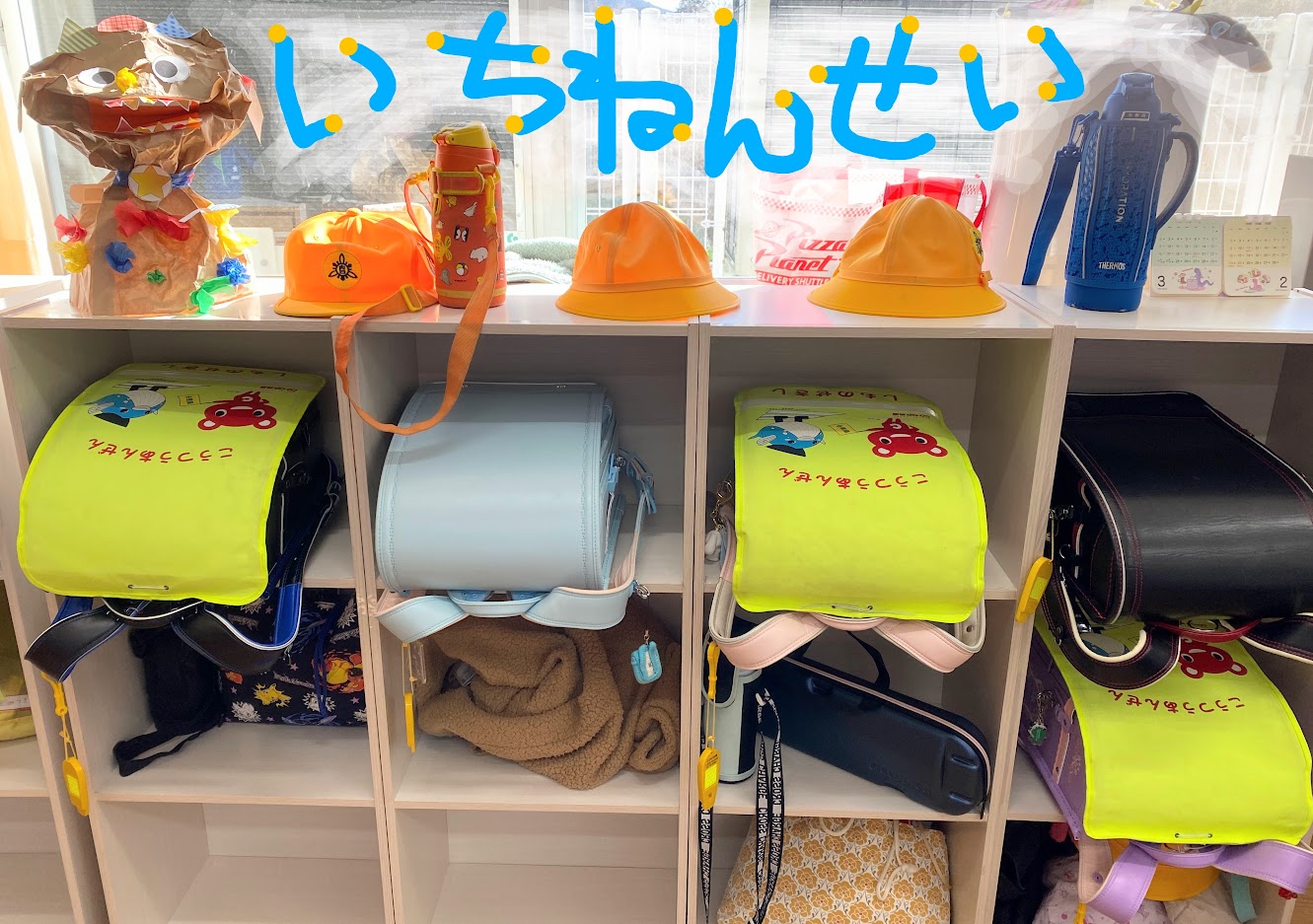

4月から小学校入学。

ピカピカの一年生になるんだと、

ランドセルを背負う練習をしたり、

道具類を眺めたり、

子どもたちの期待は高まる一方ですね。

それは、パパもママも同じ。

でも、お子さんの成長を喜びながらも

心の中には、不安や悩みも渦巻いていますね。

お子さんが、4月から楽しく小学校に通学できるように

保育者経験38年の私が、

小学校の先生と連携をとりながら得た情報

その不安を軽くするような方法

入学前の家庭での過ごし方をお伝えします。

小学校入学時の期待と不安

お子さん一人一人の成長には個人差があり、

また、家庭環境の違いからのそれまでの育ちの差、

そして、通学する地域的な環境の違いにより

不安や悩み、問題点は様々です。

しかし、子どもたちの入学に対する期待は

みんな同じ!

年長児に聞きました!小学生になったら・・・

- 友達100人作りたい。

- いっぱい勉強して、100点とる。

- 算数がんばる。

- 忘れ物をしない。

- 先生のお話をおしゃべりしないで、ちゃんと聞く。

- お母さんに起こされないでも、

自分で早起きする。 - 運動会で、かけっこ1等賞とる。

- 本をいっぱい読む。

- ゲームをたくさんしない。

- 夜、遅くまで起きていないで、早く寝る。

- 自分の事は、自分でする。

等

小学校に入学することへの親の不安・悩み

子どもたちは、

「小学生になったら、~したい!」

「~がんばる!」と言っています。

しかし、この期待の言葉の裏返しが、

子どもの問題点でもあり

パパやママの不安や悩みですね。

- うちの子、引っ込み思案な性格。

自分から友達つくっていけるかしら? - 仲良しのお友達は、みんな他の地区の小学校。同じ幼稚園からの入学は数人。

我が子の不安を思うと心配。 - 小学校の勉強は、幼稚園での遊びとは違う!我が子はわかっているのかしら・・

- 落ち着きのない我が子。きちんと授業を受けることができるかしら。

- 名前しか書けない。連絡帳に先生の言葉が書けるかしら。

- 自己主張が強い!友達とけんかしたり、仲間外れになったりしないかな。

- 自分の思った事が言えない我が子。いじめにあわないかしら。

- これまでは通園バスだったけど、一人で学校まで安全に通学できるかしら。

できたら、送り迎えしたいけれど。

小学生になってまで、親同伴はおかしいかしら。 - これまで10時までに幼稚園に行けばよかった。でも小学校は8時半までに登校。

寝坊な我が子は、きっと朝食を食べる時間がない。 - 好き嫌いの多い我が子。給食が嫌で、不登校にならないかしら。

など

きりがないほどの心配事。

保護者のみなさんの悩みや不安は、

大きく3つに分類できます。

悩み・不安に応じた解決方法

子どもや親の悩みを大きく3つに分類し、

分類ごとに対策を考えてみたいと思います。

- お子さんの性格やこれまでの生活状況から

生じた悩み - 学校での学習に関わること

- 地域の環境を考えた通学での安全対策

子どもの性格や生活状況

お子さんの性格をすぐに、変えることは難しいです。

しかし、今の生活をしていたら

小学校に行くようになったら、困ることがたくさんあることを

お子さんと一緒に話し合ってみましょう。

これまでの生活時間、家での過ごし方を変えていくことで

小学校という新しい環境に馴染みやすくなります。

親自身の生活習慣の見直し、協力も必要です。

子どものタイプ・家庭での状況を考慮して

〈たっぷりの睡眠時間の確保〉

しっかりと睡眠時間をとっている子どもは、

小学校生活でも元気です。

意欲的に活動でき、授業中も先生の話に集中できます。

小学1年生は、9時就寝6時起床がベストと言われています。

それでは家庭での生活時間は今のままでいいかどうか?

テレビやゲームは夜8時までになってきますね。

小学校生活に慣れるまでは、できる限り睡眠時間が確保できるように

食事時間、家族でテレビを視る時間など、

家族みんなで見直すことが大切です。

〈時間がかかる性格には、早めに行動〉

性格については、すぐに変えられるものではないし、

お子さんなりのペースで

ゆっくり小学校に慣れていけばいいです。

しかし、お子さん自身が不安がっている場合

その原因を探って、不安が軽くなるような対策をとってあげたい。

お子さんが朝起きてから活動するまでに、どのくらい時間がかかるのか

把握しておくといいですね。

起きてすぐに、「おなかがすいた!」と

朝食がとれる子もいます。

起きても30分くらいは、ベットでゴロゴロ。

そうしているうちに、やっと体が目覚める。

そのようなお子さんのタイプを知っていると、

登校のために、

何時に家を出ないといけないかが予測できます。

朝、起きたり、ご飯を食べたりする時間を設定。

そのためには、

何時に起こせばいいかが決まってきて

「早くして!」とイライラすることが、少なくなりますよ。

なかなか布団から出てこない

そこで、起こしに行った時に

我が子をくすぐることにしたのです。

まさか~お父さんが~と

笑って、少しずつ目覚めていった我が子

大きくなってから、

なかなか触れ合うことが少なくなってきていたから

朝のスキンシップは、とても楽しい時間になりました。

もちろん、何時には起きて欲しいという時間を考えて

その少し前から

スキンシップ時間をとるようにしていますよ。

〈いつも夜の帰宅が遅いパパ〉

〈体が小さい子はかわいがられる〉

身体が大きい、小さいは、子どもの責任ではなく心配しても仕方がないです。

我が子は小さいから、

大きい子にバカにされるのでは?

大きい子に競争に負けてしまうとかわいそう・・・という心配。

でも、

子どもの世界は、体が大きい、小さいだけで、

力関係は決まりません。

むしろ、自分の思いがきちんと主張できるかどうかが大切です。

子どもの世界を見てみると

一番小さい子は、むしろ高学年に可愛がられる、

守られる傾向にあるようですね。

お子さんが

自分の思っていることをはっきり主張したり

自分の好きな活動の中で、のびのびと楽しそうに

がんばっている姿を認めてあげたいですね。

〈引っ込み思案の性格には、興味あるものを見つけて〉

幼稚園でも入園当初、なかなか集団に入れず、

二学期くらいまで一人遊びをしている子どもがいます。

しかし、ちょっとしたきっかけで友達と遊ぶおもしろさに気付くと

それからは、自分のいい面をどんどん発揮し、

いつのまにかリーダー的存在になってしまったという子どもも多いです。

性格的に、集団に入るまでとっても時間がかかる子どももいます。

一人一人自己発揮できるようになる時期は様々です。

だから、小学校に入学しても

その子が無理なく小学校生活に慣れてくるのを

ゆっくり見守ってあげましょう。

しかし、親としたら

いつまでもクラスに馴染めなかったらと考えたら

心配だし、

そのように消極的な態度では

授業にもついていけないのではと悩んでしまいますね。

そこで、小学校はこれまでの幼稚園(保育所)と同じように

自分らしく行動していい場所なんだと、

入学前から親しみを持たせてあげたいと思います。

例えば、入学前に小学校に行く機会があれば

校庭の花壇や飼育小屋、体育倉庫などを散歩してみましょう。

楽しい小学校生活をイメージさせながら、

親子でおしゃべりすることで

お子さんの不安は、

楽しみに変わってくることでしょう。

小学校によっては、入学前に施設開放をして

小学生と一緒に遊んだりするイベントをもったりすることもあるようです。

情報をキャッチして、どんどん利用していきましょう!

我が家のM子は、優しい性格

でも友達をすぐに作ることは苦手

そこで、入学式前に親子で、小学校に散歩に行きました。

小学校の花壇には、もうすぐ咲きそうなチューリップが並んでいました。

入学式には、きっとたくさんのお花が開くでしょう。

M子にそのことを伝えると、にっこりと笑顔でうれしそう。

さらに、校庭の隅に、ウサギ小屋があったのです。

幼稚園でも、ウサギを飼育していて

M子は、いつも人参を持って行っていました。

ウサギとチューリップとの出会いは

M子の入学への不安を軽くしたようで、

親としても、ちょっと安心しました。

〈おとなしい性格のM子ちゃんのママ〉

上記お母さんからのメッセージの後日談があります。

小学校に入学しても、すぐにはM子ちゃんは、

クラスの雰囲気に溶け込んだわけではありませんでした。

大きな問題があったわけではありませんが、

一年生のクラス担任は、

M子ちゃんが、もう少し小学校生活を楽しんでくれるようになったらと願い

M子ちゃんの出身幼稚園に連絡をしてこられました。

M子ちゃんをはじめ、他の子どもたちの入学後の様子を話し、

その時「M子ちゃんは、幼稚園に入園してどのように慣れてきましたか?」と質問。

幼稚園の時担任だった先生は

「入園しても、ほとんど自分から話すこともなく、一人遊びが多かったM子ちゃん。

でも、うさぎ小屋の掃除を当番の先生と一緒にしたことから、

心を開いてきたんですよ。」

その話を聞いた小学校の先生は、

「私もM子ちゃんにうさぎの話をして、仲良くなりましょう!」

一つの解決策を見付けられたようでした。

〈我が子は、他の子どもとちょっと違うかも〉

幼稚園や保育所でも、担任の先生に

「お宅のお子さんは、~がまだまだできないんです!

お家でも、練習してみてくださいね。」

「落ち着きがなくて、みんなの活動の邪魔をしてしまいます。」

「おしゃべりばかりして、給食に時間がかかります。」

「みんなができる運動なんですが、

お宅のお子さんは、スムーズに取り組めないのです。」

様々な我が子の問題点を指摘され、

心配になった保護者のみなさんもいらっしゃるでしょう。

幼稚園や保育所では、一人一人の特性に合わせ、時間をかけて援助しています。

小学校でも、もちろん支援はありますが

幼児期には個性と認められていた行動が、授業を進める妨げになると

問題行動だと受け止められ、通学を嫌がるきっかけになりかねません。

もし、入学前に心配な行動があれば、

専門機関に相談することも一つの方法です。

子どもの困った行動は、周りを困らせるのではありません。

お子さん自身が、困っているのです。

その原因を見付けてあげるといいですね。

幼児期には、発達に障害があるのだろうかと心配しても

次第に、まわりの子どもたちと同じように行動し、

いつのまにか集団の中で、

自分らしさを発揮できるようになることもあります。

お子さんが、みんなと一緒に活動していくためには

何を困っているのか探って、適切な対応をしましょう。

Y子ちゃんは、運動が苦手でした。

園庭のタイヤ跳びも恐る恐る。

体つきはしっかりしているのに、

また理解力もあるのに、不思議でした。

Y子ちゃんの行動をよく観察してみて

「ひょっとして、よく見えていないのでは?」

そのことをお母さんに伝え、眼科ではなく

盲学校の幼児部で幼児向けの視力検査をしてもらいました。

なんと、同年齢の幼児に比べ、視力がとっても悪かったのです。

Y子ちゃんに、視力にあったメガネをかけさせたことで

Y子ちゃんの行動が、

とっても生き生きとしたものに変わってきたことに

びっくりさせられました。

生活に慣れた家では、

視力が悪くても困っていなかったのですが、

慣れない環境においては、

視力の悪さが、行動を制限していたのです。

また、普通の眼科では、

幼児の視力をきちんと測定してくれないこともあります。

適切な専門機関との連携が大切ですね。

〈幼稚園のY子ちゃんの担任〉

学習は、押し付けではなく、やる気のスイッチを

〈小学校生活はありのままの自分を肯定すること〉

小学校入学までに、読み書きが苦労なくできるようになっている子ども

逆に、自分の名前を書くことがやっとの子ども

個人差は大きく、我が子が授業についていけるかどうかは本当に心配ですね。

初めにつまづいたことで、不登校になってしまったらと

考えるのも当然の親の悩みです。

しかし、小学校の先生からの要望は

子どもやる気が一番大切だそうです。

入学当初読み書きができる子どもでも、

先生の話を集中して聞かなかったために

次第に勉強に遅れが出てきたとか・・・

読み書きができなくても、

先生の話や新しいことを習うことに

おもしろさを感じ

どんどん自分から進んで勉強をするようになったとか・・・

テストで100点を取らなくても

自分がやりたいことを見つけて

何でも一生懸命に取り組む子どもの方が、

小学校生活を楽しむことができます。

ありのままの自分を肯定されることで、

ますますやる気は高まっていきます。

伸ばしたいのは「自分はできる!」という自信。

そのためには

今のあなたでOK!という

親のあたたかい対応が大切ですね。

〈小学校では、スタートカリキュラムが準備されています〉

幼稚園や保育所は、遊びを通して、

子どもの生きる力を育てていきます。

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を

目標に保育が行われます。

小学校では、幼児教育との滑らかな接続を考えて、

文部科学省からの小学校教育要領をもとに

学びを深めていくように授業が組まれているのです。

スタートカリキュラムでは、席にきちんと座って先生の話を聞く授業ではなく

幼児期の遊びの要素を取り入れて、

楽しんで勉強ができるように

工夫されているのです。

だから、入学前に保護者のみなさんは

「うちの子、授業についていけるかしら」と心配する必要はないのです。

勉強より大切なことに目を向けていきましょう。

入学前に、どのくらい【ひらがな】が書けるようになっていたらいいかという心配については、下記の記事を読んでくださいね。

〈忘れ物は、どこまでフォロー?〉

ほんんど連絡帳に必要なことは書かれていますから、

親としては、見落とさないようにしたいものです。

しかし、小さい時から我が子が失敗してはかわいそうだと

すべて用意をしてやるような習慣がついていると

小学校になっても、

お子さんは親を頼ってしまいます。

忘れてもそれほど困らないものについては、

「忘れてしまった。どうしよう。困った~」

という気持ちを味わわせることも必要。

次から忘れずにしようという習慣をつけさせたいですね。

絶対に忘れてはいけないものについては、

小学校からのプリントにも書かれているはずです。

それを見落とさないように、保護者の方も気をつけたいですね。

一年生にとっては、忘れ物をしたことが気になり、

授業に集中できなかったり

登校拒否になったりということもあります。

忘れ物対策も、

小学校での学習をスムーズにすることにつながります。

日頃から玄関を出る前に、

忘れ物に気付くように

玄関のどこかに、

持っていくものを書いた紙を貼っていますよ。

子どもに一つ一つチェックさせていくうちに、

自分で忘れ物をしないようにという習慣がついたようです。

小学校に入学してからではなく、

幼稚園の頃から、

そういう習慣をつけていけばいいですね。

これは、親も一緒!

いつもハンカチやスマホを忘れてしまうパパも

一緒にやっていますよ(笑)

我が家は、自分の事は自分で!ですよ。

〈忘れ物対策の工夫をしているママ〉

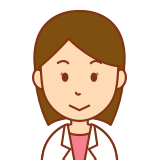

安全対策は、親子でマップ作り

〈我が家の安全マップ作成〉

幼稚園の時には、通園バスが家の近くまで来てくれたり、

親が車で送迎したりして、

あまり通学の安全については考えることはありません。

しかし、小学校にはグループ通学の地域もありますが、一人で通学するお子さんも多い。

電車や、バスで通学するお子さんもいる。

交通事故に遭わないかと、お子さんが帰宅するまでとっても心配です。

やはり入学前には、

自宅から小学校までの安全対策が必要です。

実は小学一年生が1番、交通事故に遭う恐れが多いと言われています。

それでは、保護者としてはどうするか?

お子さんが慣れるまでは、付き添い通学もありだと思います。

地域の状況にもよりますが、お子さん自身の不安も軽くなるでしょう。

小学校までの通学路の安全マップを作って、

お子さんんと一緒に、

交通のルールや地域環境の把握を行い

安全対策をしっかり身につけさせましょう。

その時、お子さんの性格をしっかり把握して、

安全マップに

様々な注意事項を書き込んでおくといいですね。

- 信号が青になっても、左右を確認

- 雨が降ったら川の水が増水。

近づかない。のぞきこまない。 - 途中トイレに行きたくなっても、誰もいない公園のトイレは使わない。

- 困った時には、

子ども100当番の家・交番・コンビニに! - いつも家族で行っている公園にも、

学校の帰りには寄らない。 - おばあちゃんの家にも、黙って行かない。

- 必ず親子で練習した

決まった道を通る。 など

ただ作って終わりではなく、

マップを見ながら、

お子さんが一人でも大丈夫と思えるまで

通学の練習をすれば、

お子さん自身はもちろん親の不安も軽くなると思います。

〈安全対策の合言葉は、お守り〉

いかのおすし・・・お子さんだったら何を意味しているかわかると思います。

お子さんは、幼稚園や保育所で

何度も交通教室や安全対策教室を体験しています。

合言葉は、家を出る時に確認!

【いかのおすし】

知らない人について ”いか” ない

車に ”の” らない

危険だと感じたら ”お”お声を出す

”す” ぐ逃げる

大人に ”し” らせる

〈不審者は、知っている人かも〉

最近の事件では、顔見知りの大人によって、

子どもが被害に遭ったという報告もあります。

知らない人ばかりではなく、

知っている人に誘われても

必ず「パパやママに許可を得ないといけないから」と伝えるように

お子さんと約束をしておきましょう。

いい人かもしれないのに、

人を疑った目で見なければならないことは

とっても悲しいことですが、

事が起きてからでは遅いのです。

〈防犯ブザーは、子どもの必需品〉

恐怖に陥った時には、人間は声が出なくなるものです。

【いかのおすし】の合言葉のように

大声を出すことができない時に役にたつのは、

防犯ブザーです。

お子さんに、おもちゃ扱いしないこと

本当に困った時に使うこと

必要になった時にすぐ使えるように、

使い方をしっかり教えておいてださい。

〈通学はいろいろな天候を予測〉

通学は、いつも天気がいいとは限りません。

雨の日、風が強い日、雪の日など、

それぞれの天候を想定して、

通学の練習をしておきましょう。

幼稚園や保育所通園で、車での送迎が多かったお子さんは

傘を自分でさすことができないという傾向にあります。

また、濡れたレインコートの始末はできるでしょうか。

天候の悪い時に、

学前に通学の練習をしてみると

何を教えておかないといけないかが、

よくわかります。

濡れたままでは、授業に集中できませんね。

もちろん小学校でも

保健室で着替えるという対応をしてくれるでしょう。

しかし、濡れた靴下の替えとタオル一枚持たせておくと、

お子さんの不安も少なくなります。

親も一年生!小学校を楽しんで

お子さんの小学校入学については、

お子さんよりも、

むしろ、お母さんが一番、ワクワクドキドキ

そして心配になっているかもしれませんね。

幼稚園でも保育所でも、各園の活動状況に差はあるものの

PTA活動などがありましたね。

もちろん小学校になると、もっと規模が大きくなってくる。

お子さんが第一子で、

初めて小学校に入学する場合には

保護者のみなさんも

お子さんと同じ、小学校1年生です。

学校の先生と保護者は、子どもを育てるパートナー

〈学校の先生を信頼して〉

他の保護者の評判を聞いて

担任が決まったら、

「えー!うちは今年はハズレだった!」とか

「大好きな担任に当たって、ラッキー!」とか言う

保護者の声を耳にします。

先生も人間です。

もし、保護者の皆さんに

「先生が担任になってくださってうれしい」と言われたならば

きっと、

その先生は期待に応えようと張り切ると思います。

先生方もクラス運営がうまくいかない時には

本当に悩んでしまうのです。

その時に一番の励ましは

子どもたちの「先生、大好き!」の言葉

そして、保護者の方の「先生、ありがとう!」

「先生、頑張ってね」の感謝の言葉

そんなあたたかい言葉をもらうと、

何がなんでも

いいクラスを作ろう!

一人一人の子どもたちを成長させるぞ!と

やる気満々になります。

いいクラスで

我が子の成長をめざすならば

学校、そして担任の先生を信頼してください。

絶対に子どもの前では、

先生や学校の悪口を言わないことです。

学校や先生を育てるのは

保護者のみなさんの力です。

私も保育者1年目は失敗だらけ。

子どもが鼻血を出しても、どうしていいか分からずオロオロ

先輩の保育者に注意を受けることもありました。

自分には、保育者としての力がないのかなと

凹んでしまった時

「先生!あそぼ!」という子どもたちの元気な声。

保護者からは

「先生!失敗しても、

子どもと思いっきり遊んでくれる

そんな先生が大好きですよ」と励まされ

再びやる気を出した経験があります。

園長にまでなった私ですが、

この時の子どもや保護者の方の励ましは忘れられません。

〈幼稚園勤務の園長〉

親も意欲的に小学校ライフ

〈ママ友を作って、小学校生活を楽しんで〉

小学校時代は、子どもの成績に大きな差が目立つこともなく

保護者同士の会話もあまり気を遣わずに、

楽しかったと振り返る方が多いようです。

子どもが小さい時にできたママ友が

それからもずっと

仲良しの友達でいるという方もおられます。

お子さんの小学校入学が

保護者のみなさんにとっても

新しい世界に飛び込むチャンスです。

特に、ワンオペ育児で頑張ってきていたお母さんも

子育ての事ばかりでなく

様々な会話から

自分の生活を豊かにしていく機会もありますよ。

〈お子さんの忘れ物情報はママ友から〉

お子さんが、学校に何を持っていくか

はっきりしなかった時

いちいち学校に連絡することには、抵抗がありますね。

そんな時には、仲良しママさんにたずねることもいいですね。

そして先輩ママさんからは、

お得な子育て情報も聞かれるかもしれません。

お子さんが小学校に不安なく通学するために

悩みを共感し合うことで

保護者自身、元気がでますよ。

ただし、自分の生活を大切に

ママ友に支配されることなく

保護者のみなさんも

子どもと同じく、

自分の思いをきちんと主張しましょう。

まとめ

小学校入学は、お子さんの長い人生における

初めの大きなステップです。

これまでは、大人の保護の中にいたお子さんが

自分の力で、歩んでいくようになるのです。

生まれてからの成長を振り返り

小学校に入学するという期待は大きい。

でも、入学してからの世界は未知で、

不安や悩みはいっぱい!

子どもの数ほど、おそらくその不安や悩みは様々です。

ただ、3つに大きく分類できます。

・お子さんの性格や生活状況について

・学習に関すること

・通学の安全に関すること

まずは、入学前にはこの3つの分野について

お子さんはどの程度できるのか

何を困っているのか

どうすれば改善できるのかを考えて

対応していけば大丈夫です。

お子さんが、ピカピカの一年生になることを楽しみにしていることと同じくらい

保護者のみなさんも、ワクワクドキドキの気持ちで

ゆっくりと小学校生活を楽しんでみてください。

お子さんが持っている力を信じてあげることです。

もうすぐピカピカの一年生!

コメント