最近の異常気象は子どもにも身近な問題であり、小学生なりにも悩みは多いはずです。

雨が降っていないのに、なぜ外で遊べないか?という不満は、ママを困らせます。

熱中症アラート発令だからと話しても、納得できないお子さんも多いはずです。

地球温暖化や地球汚染の話も難しいですね。

子どもたちにわかるように伝えるのは、どうすればいいでしょうか?

小学低学年であっても、身近な環境に目を向けて、地球を大切にするということから始めましょう!

・物を大切にする。

・物を再利用する方法を考える。

これならば、理解できそうですね。

何でもポイポイ捨てずに、分類し、それを工夫して遊びに使うのです。

おもしろいと遊ぶだけでなく、作っている時、完成したものを使って遊んでいる時に

試行錯誤したり挑戦したり、さらに科学の芽が育つようなものがいいですね。

私は、幼稚園教諭として38年間、身近な材料を使った制作遊びをたくさんしてきました。

今、小学生放課後児童クラブでは支援員として、小学生に遊びの指導をしています。

さらに保育者養成短大の保育者を育てる先生として、「こどもと遊び」の授業を担当しています。

簡単で楽しく、さらに環境を学べる遊びをお伝えしたいと思います。

きっと、大人でも「えっ?」「どうして?」「なぜ?」と思ってしまいますよ。

ぜひ親子で、制作遊びを通して、環境を大切にすることに挑戦してみましょう!

【小学生向け】環境に興味をもつ

今年は、早い梅雨明けでした。

「ヤッター、海で遊ぼう!」「公園で蝉取りしよう!」と楽しみにしたお子さんも多いはず。

しかし、「今日は、熱中症アラート発令です。外では遊べません。」の注意喚起にがっかり。

命を守るためには、仕方がない事です。

時代とともに、光化学スモッグ、PM2.5、黄砂など気象異常からの様々な注意喚起はありましたが、

年々ひどくなっていくように思います。

これからの時代を生きていく子どもたちには、環境問題について興味・関心をもたせる必要があります。

自分達の住む地球を守らなければならないのです。

【小学生向け】環境問題に関係した遊びのアイデア

1 ゴミになるはずのものを再利用・物を大切にすること

・牛乳パックで遊びに使うものを作る。

・牛乳パックを利用して、生活に便利な小物を作る。

2 プラスチックごみの問題を考えながら、楽しく生活すること

・ペットボトルで遊ぶものを作る。

・ベットボトルのキャップを利用して、小物や遊ぶものを作る。

3 プラスチックの袋を使わない工夫をすること

・新聞紙や広告紙を利用して、ゴミ箱やエコバックを作る。

【小学生向け】環境×遊びが、考えるきっかけ

遊び=楽しい・・・なんですが、楽しいだけでなく

→ なぜ、これが環境にいいのか?と考えるきっかけを作りましょう!

1 遊びや体験を通して

ゴミを分別、つまり使えるものと使えないものに分類することで、リサイクル工作につながります。自分が作りたいものをイメージして、分類した廃材箱の中から材料探しです。

これまで何も考えなかったペットボトルのキャップが、ロボットの部品に変身したり、素敵な飾りに

形を変えて、有効活用したりします。

「これを、どのように使ったらいいかな?」と自然に身の回りの物の再利用を考えることができるようになりますね。

「もし、これを捨てていたら?」

「ゴミになっていた。」

「川にポーンと捨てていたら?」

「海のゴミになって、魚さんが餌と間違えて食べて、お腹をこわしたかもしれない。」

イメージをどんどん膨らませてみましょう。

リサイクル工作をすることが、どんなに環境にやさしいことをしているのか?

低学年ほど、ものの気持ちになって考えることができますね。

工作という遊びは、立派な学びになるのです。

【小学生向け】ペットボトルのキャップで環境を考える

〈ネームプレート作り〉

ホットプレートにクッキングペーパーを敷き、その上にペットボトルのキャップを並べました。

温度を上げ(キャップの種類により、溶ける温度が違います)

ある程度溶けたら、クッキングペーパーを載せ、熱を通さない板などでプレスしました。

下のキーホルダーは、クッキーの型抜きを使い、魚の形にしました。

そしてパンチで穴を開けて、紐を通しました。

キャップをチョウチョの形に並べて、熱で柔らかくしてプレスしました。

★ やけどをしないように、必ず大人と一緒にすること!

〈コースター作り〉

キャップをきれいな包紙、和紙で包みます。

厚紙の上に並べて、ボンドで接着しています。

キャップを布でくるんでもいいのですが、子どもには和紙の方がやりやすいようです。

【小学生向け】牛乳パックで環境を考える

〈パタパタ船で遊ぶ〉

写真の通り、動力は輪ゴムです。

輪ゴムの巻き方により舟がバックして、子どもたちは大笑い!というようなこともありました。

電池や電気ではなく、輪ゴムを手で巻いて動かす。

これは、エコですね。

自分の力で、エネルギーを作るということです。

〈水車作り〉

牛乳パック1本でできます。

ストローに竹串を入れて、牛乳パックの側面で作ったプロペラが、両脇の割り箸支柱に接触させないよう固定することが、よく回るコツです。

油性マジックで絵を描き、パラパラ絵本のようにするとおもしろいです。

水道蛇口の下に置き、水の流れの勢いで回ります。

水車と同じ原理に、子どもたちは興味をもつでしょう。

水の量によって、水車のスピードも変化します。

昔は小麦粉をつくために水車が回っていたという風景などを、写真などで見たらもっと意欲的になるでしょう。

★ 水の無駄遣いにならないように、気をつけましょう!

【小学生向け】自然物で環境を考える

海に行ったときに拾った貝殻やシーグラス。

とってもきれいです

砂に埋もれていた時には気付かなかったけれど、素敵なアート作品に生まれ変わり、価値あるものへとなるのです。

〈シーグラスアート〉

木の枠を作り、板の上に置きます。(フレームは、100円ショップで購入してもいいです。)

紙粘土(上記写真は、黒色紙粘土を使用)をフレームに敷き詰めて、その上に拾ってきた貝殻や小石、

ビーズ、シーグラスを埋め込んでいきます。デザインを考えると楽しいですね。

紙粘土が乾いたら、出来上がりです。

地球には、美しいものがいっぱいですね。

この自然物を大切にしたいですね。

〈ストーンアート〉

川や海で拾った小石をきれいに洗って乾燥させます。

小石の形を見て「何に似ているかな?」

イメージしたものを、アクリル絵の具を使って、形にしていきましょう。

★ 川や海の石を必要以上に持ち帰ると、罪になります。

これも地球を大切にするということです。

〈木切れアート〉

近所に木工をする方がおられ、木切れをもらってきました。

木切れの形から、様々な物をイメージ。

スプレーペイントをして、様々なもの(ビーズ、タイル、ボタン、貝殻など)で飾りつけしました。

レターボックスやペーパーウエイトなど、様々な小物ができますよ。

★ 釘打ちなどは、道具の扱い方をしっかり指導し、けがに気をつけましょう!

【小学生向け】いろいろな素材で、環境を考える

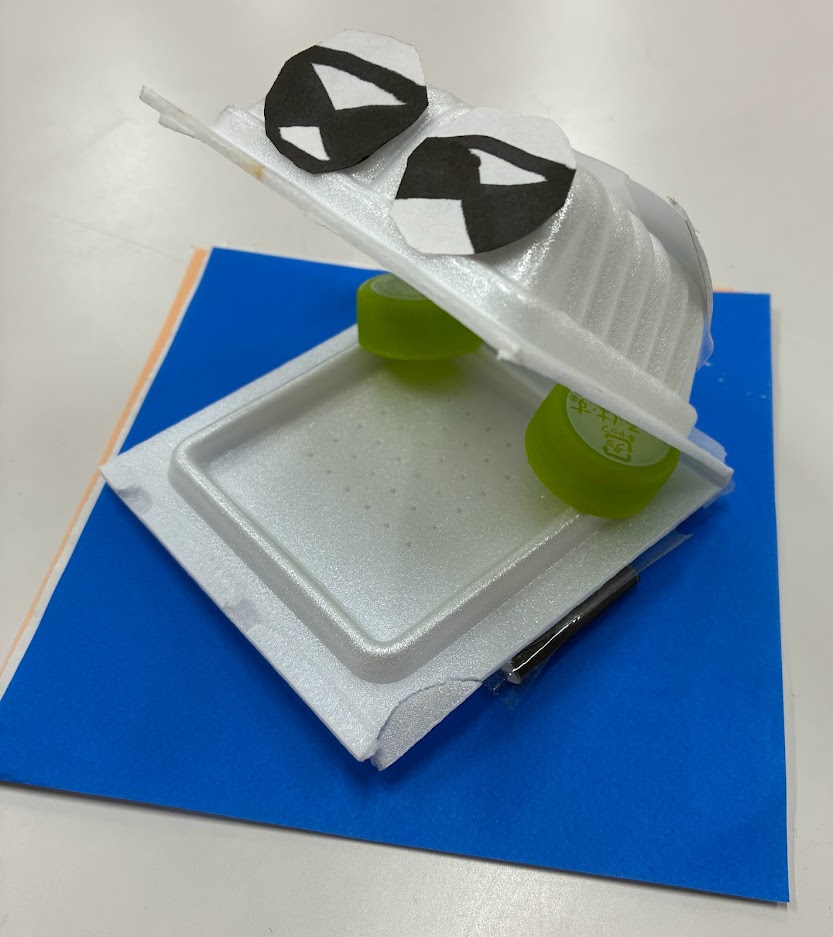

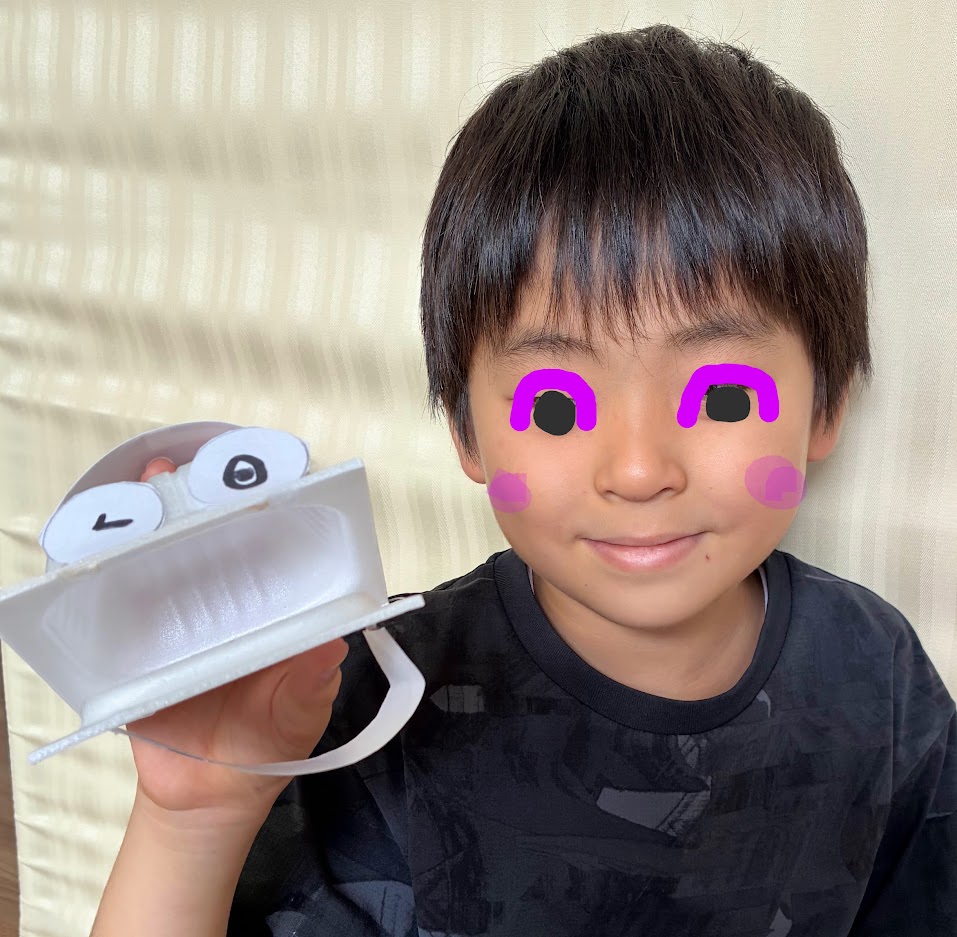

〈パックン人形〉

毎日食べる納豆。ねばねばして、あのパックはすぐに捨てたい!

でも、ちょっと、待って!

簡単に、パックン人形ができて、お話遊びになりました。

〈ペットボトル水族館〉

浮力を考える遊びです。

しょうゆ入れの口の部分を、ナットに変えて、水を入れます。

水をたくさん入れたペットボトルの中に、その魚を入れ、両脇を手で押さえると、魚が上下して

おもしろいです。

力の入れ具合により、魚の動きが変わってきます。

水は、絵の具を溶かして、きれいな水色です。

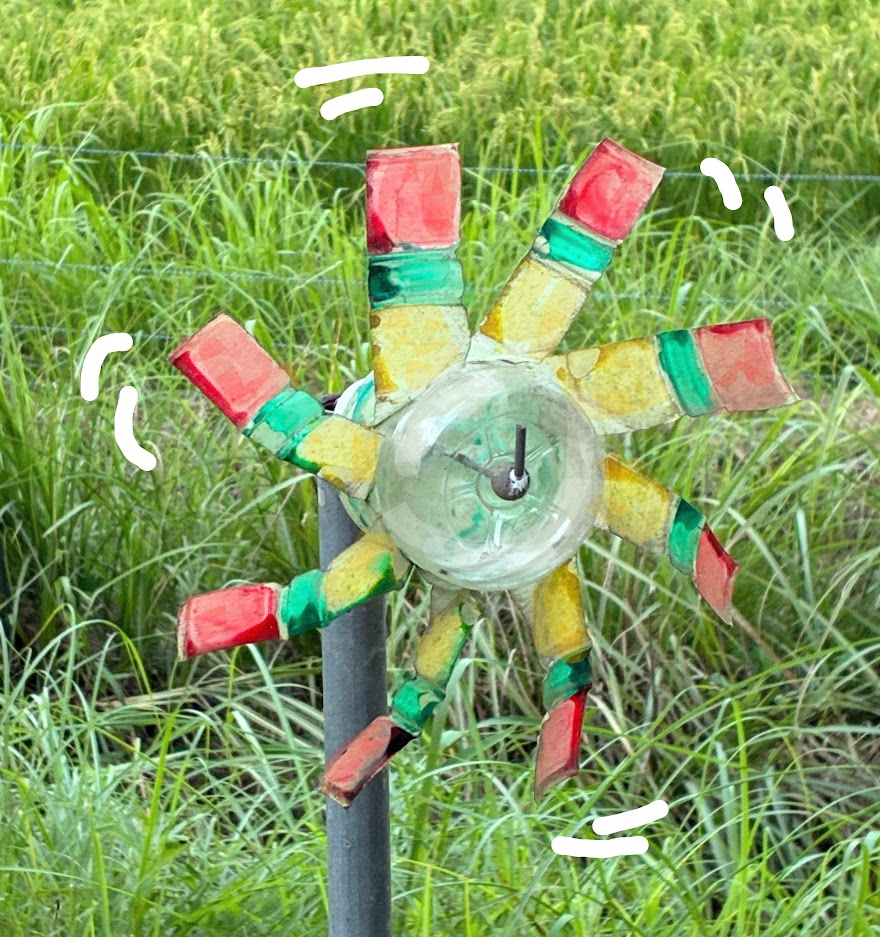

〈ペットボトル風車〉

ペットボトルで羽根を作り、針金ハンガーで芯を作りました。

風力に興味・関心が高まりますね。

〈ペットボトル風鈴〉

ペットボトルを半分にして、中に鈴をぶら下げました。

下にタコ糸にビーズなどを通したものを取り付けると、より風をうけて、風鈴はいい音色です。

やさしい風を感じます。

★ ペットボトルに穴を開ける時には、千枚通しの扱いには十分な注意が必要です。

マッチやライターの火で千枚通しを温めると、すんなり簡単に穴があきますよ。

〈新聞紙でエコバック〉

お米が入っていた紙袋で作りました。

とっても丈夫です。

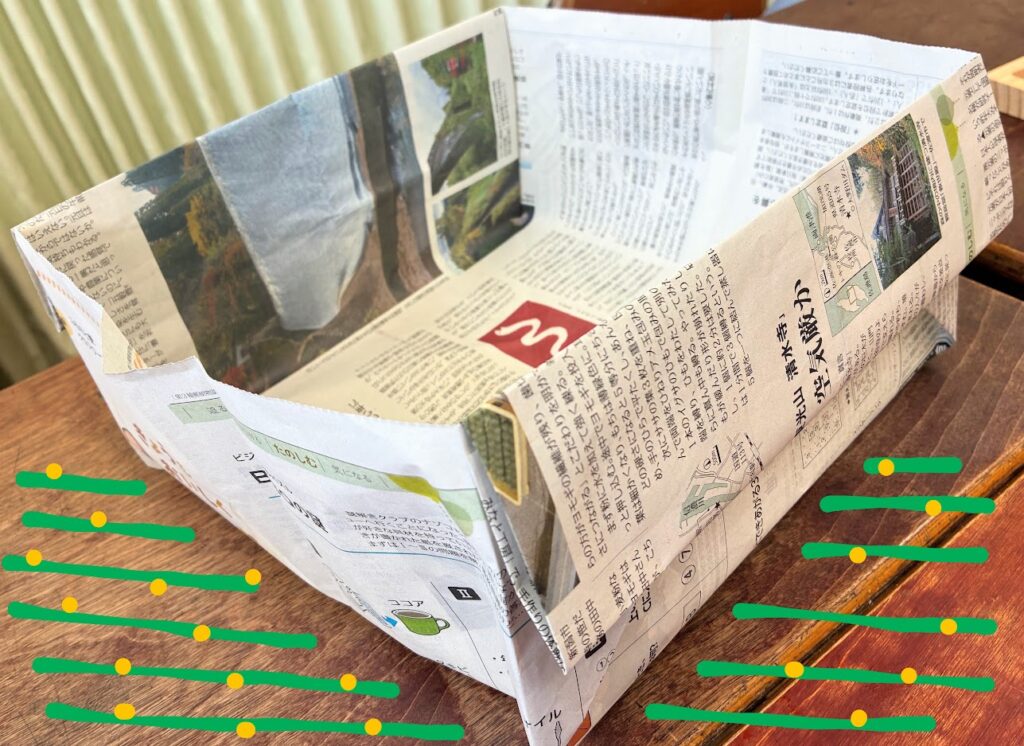

〈新聞紙のゴミ箱〉

いろいろな折り方があります。

勉強机の側に置いて、消しゴムのカス入れに。

水が制限されていて、食器が洗えない時のお皿代わりにも使えますね。

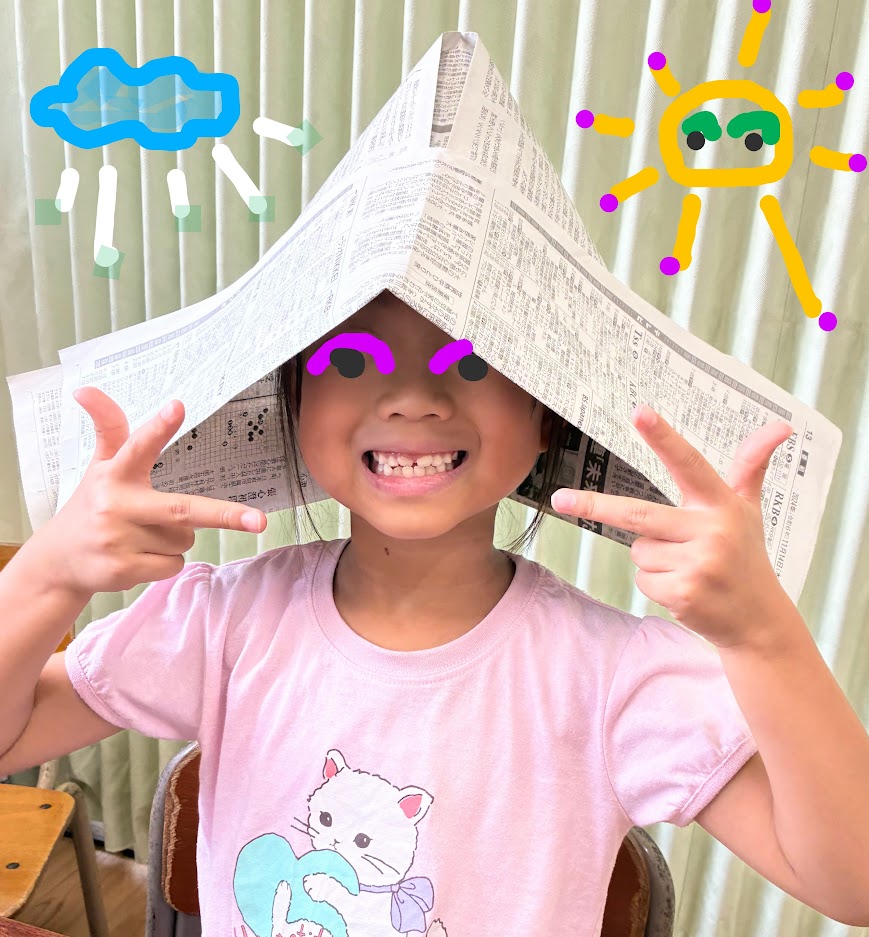

〈紙の帽子〉

「あっ!帽子忘れた~」という時には、即席新聞紙帽子でOKです。

【小学生向け】遊んで環境を考える

〈オンリーワンゲーム〉

ゲームは、子どもの周りにあふれています。

でも、このキャップを使ったオンリーワンは、手作りです。ルールも簡単!

大人も、はまってしまいます。

集めたキャップも、立派なゲームに変身!

(遊び方)

一つ飛び越えたところに移動すると、挟まれたキャップを取ることができます。

最終的に、すべてなくなればゲームオーバー。

ただし、頭を使いますよ。

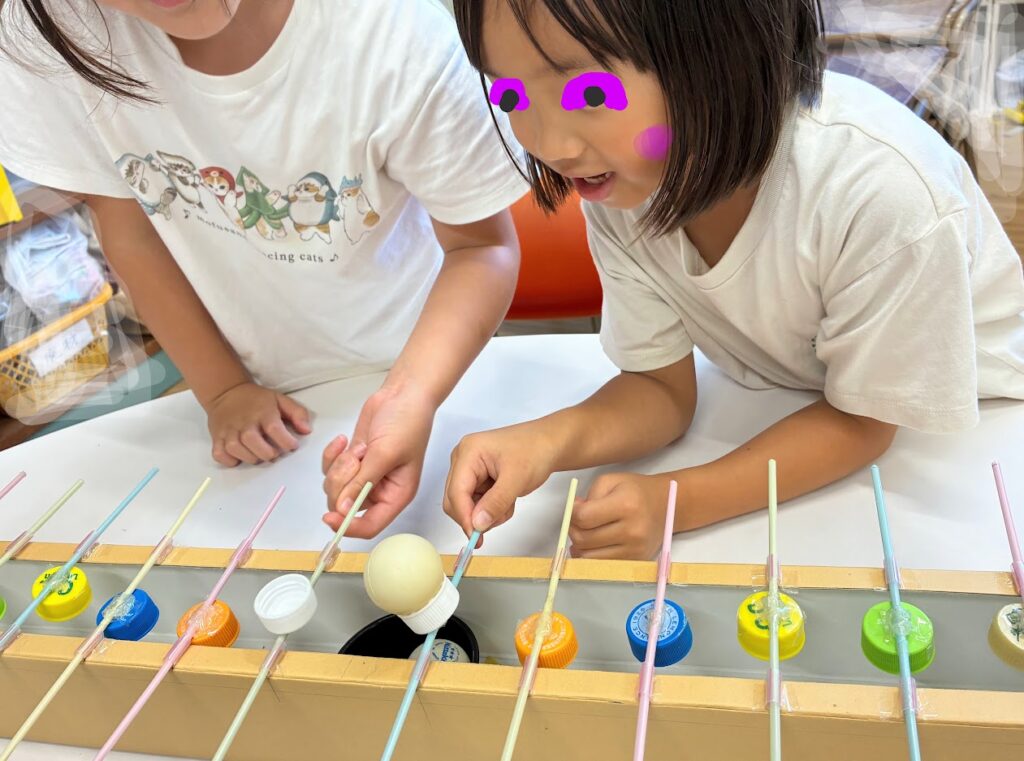

〈焼き鳥屋さんごっこ〉

こんな遊びは、いかがですか?

キャップで作ったやきとり機。

両方から返していき、運んできたボールを、真ん中で下のお皿にゲット!

友達との協力が楽しい遊びです。

【小学生向け】環境の変化を観察する

環境に関心をもつためには、今あるものがどのような状況なのか、また物と物が一緒になったらどうなるかを観察する力が必要です。

遊びの中で、ワクワクドキドキしましょう!

【小学生向け】身近な科学実験

〈バブ爆弾〉

バブとは、お風呂に入れるいい匂いの入浴剤です。

浴槽に入れると、泡が出てきて体の汚れを浮かしてくれたり、血行を良くしてくれたりしますね。

バブを粉状に削って、フィルムケースに入れ水を注ぎ、蓋を閉めます。

ちょっと離れて、じーっと注目!

急に、ポーン!と音がして蓋が弾けるのです

いつ爆発するか??まだか?と、ワクワクドキドキがとっても楽しいのです。

フィルムケースは最近はあまり見かけませんが、そのくらいの大きさの容器を廃材箱から探してみましょう!

バブが水と混ざって、炭酸が発生。

これが爆発の原因ですが、バブや水の量、容器の大きさにより、いつ爆発するかわからない。

観察記録をとっておくと、立派な自由研究です。

★ 蓋が弾けた時に、顔に当たらないように気をつけましょう。

いつ爆発するか?とのぞきこまないように!

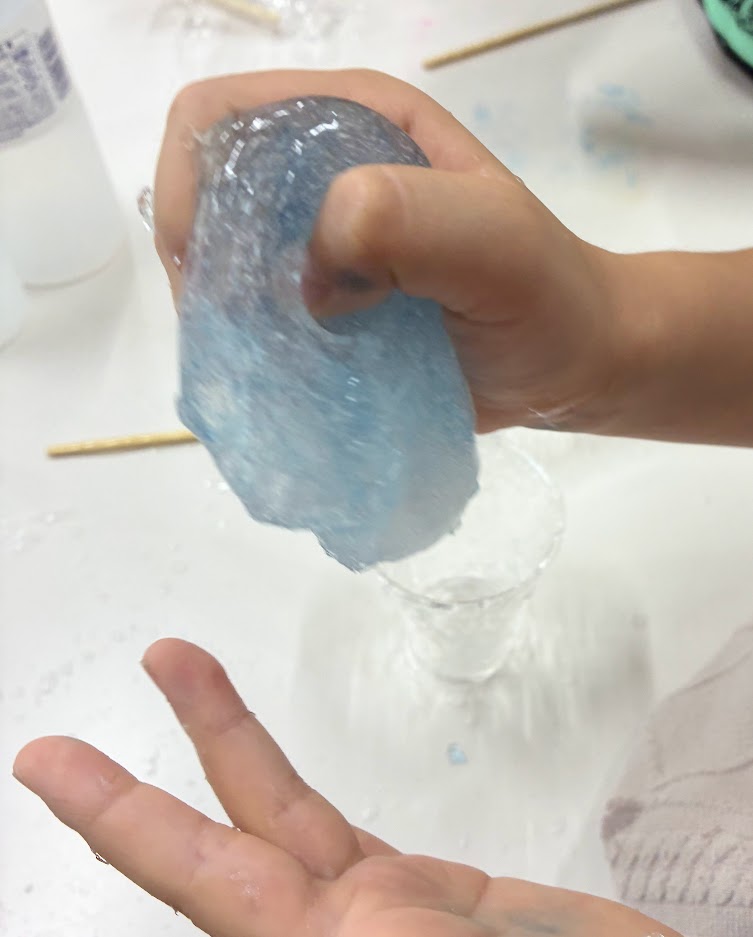

〈スライム作り〉

糊にホウ砂とお湯を加え、手で練っていくと柔らかい粘土状に変化していきます。

ふしぎふしぎ~

トロトロ~、くにゃくにゃ~、トロントロン・・・なんとも言えない触感に夏の遊びですね。

ビーズを混ぜたり、スライムに絵の具を少し混ぜたら、とってもきれい!

(基本の作り方)

1 プラスティックコップに洗濯糊50mlを入れます。

2 同量の水50mlと、好みの色の絵の具または食紅を加えて、よく混ぜます。

3 もう一つのコップに、お湯25mlに対してホウ砂2g程度加えてよく混ぜます。

4 洗濯糊水溶性の入ったコップに、3のホウ砂水を少量ずつ注ぎ入れながら、

割り箸で良く混ぜます。

5 全体が水っぽくまとまってきたら、しばらく置いてなじませます。

6 コップから出して手でよくもむと、伸びる感覚のスライムの完成です。

★周りが汚れないように、きちんと準備してから遊びましょう。

汚れた手で、顔や周辺を触ったらダメです。また、片付ける時に残ったスライムを流してはダメです。

配水管が詰まってしまいます。これが、環境を汚すという事なんです!

【小学生向け】自分の身の回りの環境調査

近所の公園の植物や昆虫の様子はどうですか?

花や虫の種類を季節に応じて観察するとおもしろいですね。

以前に比べて、ゴミは散らかっていませんか?

使ってはいけないという遊具はどうですか?

子どもたちの目で、感じたことを記録してみましょう!

観察力と記録力、まとめる力を必要とします。

【小学生向け】生活の中の疑問を調べる

毎日する洗濯ですが、この夏はあっという間に乾きましたね。

逆に、大雨の時にはどうしましたか?

なかなか乾かずに、コインランドリーを利用しましたか?

太陽の力ならばタダですが、コインランドリーだったら大きなエネルギーを要したわけです。

どんな天気の時に、どのくらいの時間で乾いたかなど

生活の中のいろいろな疑問や気付きを記録しておくとおもしろいです。

もう少し大きくなった時の勉強(仮説→検証→考察)といった論理的思考の力につながりますね。

【小学生向け】絵本や動画で環境を考える

〇 絵本や物語、動画でやさしく学ぶ。

・ 絵や物語で「地球にやさしくするって、どういうこと?」と考えてみましょう。

大人のように難しく考えさせる必要はありません。

毎日の花の水やりで、花はもちろん地面に水が浸み込んでいく様子を見て、

「地球がごっくん、ごっくん、お水かおいしいって言ってるよ。」

それだけでも地球へのやさしい気持ちが芽生えるはずです。

・ 動物や自然が主人公の物語などは、感情移入しやすく、小学校低学年であっても理解しやすい

ですね。

「海にごみを捨てたら、亀や魚が間違って食べてしまう」

「海岸にゴミが流れついたら、砂浜の生き物が、遊べないよ~」とか、子どもの素直な言葉に共感

してあげましょう。

プラスチックごみ問題を考えるきっかけになります。

〈おすすめの絵本〉

1 『プラスチックのうみ』

作:ミシェル・ロード 絵:ジュリア・ブラットマン

訳:川上拓土(なんと小学生の男の子!) 出版社:小学館

いろいろなきれいな色のプラスチック。安くて便利なプラスチックは、1950年ころから急速に普及してきました。しかし、このプラスチックは半永久的に存在するのです。微生物に分解することなく自然に還るものではないため、ゴミになった時に大きな問題となっています。

世界中に毎年800万トンものプラスチックが、ゴミとして海に流れ込み、海に住む生き物たちを傷つけたり、命を奪ったりしています。このままだったら、2050年には、海に漂うプラスチックゴミは海に住む魚の重さより重くなると言われています。

この絵本では、人間が出したプラスチックゴミが、どのように海を汚しているか?海にクラス生き物に影響を及ぼしているか?そしてきれいな海を取り戻すにはどうしたらいいかを投げ掛けています。

海の生き物たちが、プラスチックごみに苦しむ様子をやさしい言葉と美しい絵で描いています。

小学生より小さい子どもたちにも、きっと理解できますよ。

様々な角度からプラスチック汚染について考え、〈今すぐ私たちができること〉をお子さんと一緒に考えてみましょう!

2 『クジラのおなかからプラスチック』

作:保坂直紀

海岸に打ち上げられたクジラの胃から大量のプラスチック袋が見つかった実話です。

プラスチックの問題点やマイクロプラスチックの影響を考えてみましょう!

3 『ポリぶくろ、1まい、すてた』

作:ミランダポール

ポリ袋をきっかけに、環境問題に気付いたカンボジアの女性の実話がもとになった絵本です。

ストーリー仕立てで、自然と「考える力」が育まれますよ。

4 『地球を汚すプラスチックモンスターをやっつけよう』

作:高田秀重 クリハラタカシ

プラスチックごみを”モンスター”として描き、子どもたちが立ち向かう物語です。

子どもたちのイメージは膨らみ、意欲満々の姿にたくましさを感じます。

5 『図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題』

作:インフォビジュアル研究所

図やイラストが豊富な本。プラスチックの基礎知識からリサイクル、脱プラスチック生活について

考えてみましょう!

6 『海洋プラスチック永遠のごみの行方』

作:保坂直紀

世界の海がプラスチックごみであふれている現状を科学的な視点で解説しています。

パパやママが『自分たちにできることは何か?』を一緒に考えていくきっかけを作ってあげると

いいですね。

【小学生向け】環境を考えるための大人の対応

- 『なぜ』を一緒に考えましょう。

様々な身近な事例に対して

「どうしてゴミを分類するの?」

「どうして、海や山に捨てたらいけないの?」

「なんで、電気や水を節約するの?」

↓

答えを教えるよりも、子どもたちに考えさせる時間を持つこと

↓

『考える力』を育てましょう! - 身近なことから始めましょう。

家の中や学校で自分ができそうな事はなんでしょう?

↓

「節水」「マイバック」「リサイクル」など

↓

『自分にもできる』という気持ちを育てる。

一人一人の小さな行動が、地球を守ることにつながるのです。 - ポジティブなメッセージにしましょう。

最近の気象状況を考えたら、これからの時代がとっても不安になってしまいます。

あちこちで山火事や地震が起きたり、干ばつかと思えば、雨が降れば大洪水、水害という事態になっていますね。

これらは、確かに地球温暖化の影響が考えられます。

簡単に人を殺してしまうニュースを目にします。

ある心療内科の医師が『地球温暖化と関係がある』と言っていました。

暑さでイライラして、そのような発作的な行動をとってしまう傾向があると・・・

怖いですね。

そんな時代を、子どもたちはこれから生きていかなければならない。

でも大丈夫かなあ、どうしよう、怖いなぁなんて不安がらせても意味がありません。

「大丈夫だよ。これから地球が元気になっていくためにはどうしたらいいか考えようね。」

「みんなで知恵を出し合って、みんなが住みやすい地球にしていこうよ。」など

子ども達がポジティブになるような言葉がけをして、子どもなりにできることを考えさせましょう。 - 年齢に合わせて、考えていきましょう。

子どもだから環境問題について考えることは難しい・・・なんていうことはありません。

小さい子どもであってもできることはたくさんあります。

例えば、使った折り紙の切れ端を捨てるのではなく、次に他の遊びに使えるようにする。

これだって、立派なリサイクルのスタートです。

その年齢にあったやり方で、少しずつ環境について考え、できることに取り組ませていくことで

大人になった時、しっかり環境問題を意識して生活することができるようになるでょう。 - 遊びを通して、楽しく学んでいきましょう。

環境について考えるということは難しい、という気持ちを持たせないようにしましょう。

子ども達には、まず身の回りにあるものを大切にすることから始めるといいでしょう。

楽しく→遊びということから、この記事ではたくさんの制作遊びを提案しました。

作って楽しく遊ぶことが基本です。

楽しく遊ぶ中から、環境問題、地球を大切にすることなど、さまざまな事に気付いていけるといいですね。

【小学生向け】環境問題に取り組んでいくためのポイント

- 何に興味があるかな。

身近なもののの中で、「不思議だなぁ」「どうしてだろう」というようなものはありませんか?

そんなものを見つけたら

(子どもで見つけることができないならば、大人が気付かせていくといいですね。)

あくまでも、家の中にあることや近所の事物でできるものの中から、環境を考えましょう。

この不思議だなという気持ちが、子どもの原動力になります。

<最後まで、楽しく>が基本です。 - 計画を立てる。

・いつ、何をする

・どんな道具がいる。

・どのくらいかかるかな(1日でできることかな?)

これらを始めにメモしておきましょう。

そのことで、材料集めも意欲的になるし、途中挫折しそうな時、初心に戻ることができますよ。 - 記録に残す。

環境問題は、ずっと続きます。

小学生向きには、遊びが中心になっていますが、いずれ自分のしていたことは大切な事なんだと

気付く時が来ます。

地球を大切にするということを、これからもずっと継続して考えることにつながるでしょう。 - いつかは発表!

自分がしてきた小さなことでも、みんなで取り組めばもっと地球は喜びます。

自分のしていることをまわりの人にも聞いてもらい、協力してくれる仲間を集めるために

どんどん外に発信していきましょう!

まとめ

私たち大人からすれば、地球は今、瀕死の状況になっていることを感じます。

私たちが子どもの頃には、春・夏・秋・冬の四季がはっきりしていて、その季節ごとに楽しい遊びをしていました。

今のように学校にもエアコンはなかったから、寒い、暑い中での生活や勉強は大変でした。

でも冬、心春日和の日には、外で鬼ごっこをしたり、木々の冬の芽合唱団の声を聞いたりして、春が来ることを楽しみにしました。

春には、桜の花びらやシロツメクサで首飾りを作りました。

暑い夏には、プールで遊び、スイカを食べて涼しくなりました。

秋の紅葉やどんぐり拾いをして、収穫の喜びを味わいました。

美しい自然環境の中での思い出がたくさんあります。

今の日本は、夏と冬の2つの季節になってきています。

日本だけでなく、地球全体あちらこちらに異常な事態が起きています。

それも加速度を増していることに怖さを感じます。

しかし、今、何もしなければ地球はどうなるでしょうか?

地球に住む全員が、他の星に住むところを求めて出発することもできないでしょう。

私たちが豊かな生活を求めてしてきたことが、今、地球を破壊し始めていることに気づかなければなりません。

これから何年も生きていく子どもたちに、美しい地球を取り戻してやらなければと思うのです。

大人も子どもも一緒になって、行動していくことが大切です。

まずは、自分なりにできることから・・・

・物を大切にすること

・物を再利用する方法を考えること

子どもたちには、この2つの意識をしっかり持たせながらも、遊びを通して環境について考えさせていきたいですね。

遊びならば、より一層意欲的な取り組みができます。

この記事では、環境問題を考えるのだからと言って、ものすごい遊びを提供しているわけではありません。いつも子どもたちがしているだろう、子どもたちが喜んで取り組むだろうという簡単な遊びばかりです。

ただ、遊んだあとに「おもしろかった!」と終わるのではなく

・遊びを作る時に、どんな材料を使っているか?

・その材料は、地球にやさしいものか?

・遊びが終わったら、どのように片付ける?

という視点を、大人が投げ掛けて子どもたちに気づかせてほしいのです。

ちょっとだけ意識するだけで、環境に対する気持ちや行動は変化してきます。

さらに、自分の身の回りの事だけを考えるのではなく

地球全体のことにまで、考えることができるようになるといいですね。

遊びを通して、環境問題を学んでいきましょう!

みんなで、地球にやさしいことをいっぱいしましょう!

コメント