子どもの日は子どもの健やかな成長と幸せを願う行事ですね。

この特別な日をより楽しいものにするために、

子どもの日にちなんだ兜やこいのぼりを作って遊びを広げてみましょう。

さらに、5月のさわやかな風を受けて遊ぶことができるようなおもちゃを作ってみませんか?

子どもたちが生き生きと笑顔で遊ぶことができるように、製作したものを使って

楽しい遊びに展開していくアイデアを保育者のみなさんにお伝えしたいと思います。

私は38年間幼稚園教諭をしていて、

作ったものを飾って終わりではなく、子どもたちがそれを使って遊ぶことで、

より一層主体的にたくましく成長するものだと確信しています。

製作から遊びに発展するアイデアを保育の参考にしてみてください。

子どもの日の製作あそび(兜・剣・こいのぼり)

4・5歳児はある程度、教材の使い方を身に付けてきているし、イメージを膨らませながら制作できるようになきてきています。

基本的な作り方を教えますが、先生の作品を真似するのではなく、

その子らしい表現が作品のどこかに出てくるようになるといいですね。

子どもの日の製作おすすめ①兜

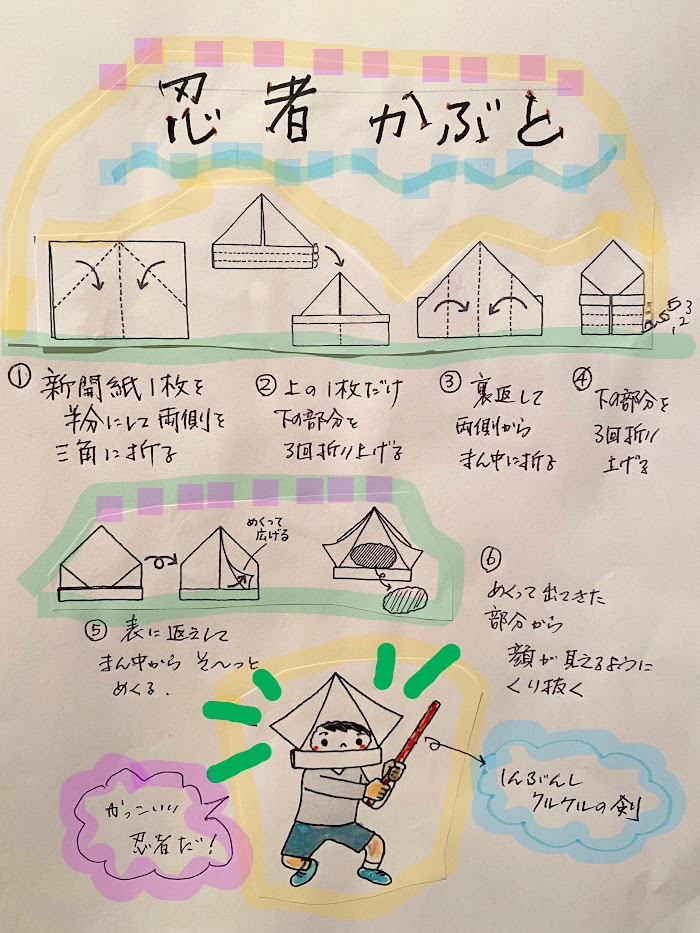

新聞紙を折って作ります。

〈カブトムシ兜〉

下の写真は、カブトムシが大好きな男の子用の兜です。

保育学科学生のアイデアですが、兜の上がカブトムシの角になっています。

新聞紙をクルクル巻いて作った剣は虫捕り網になっています。

女の子の兜には、大好きなウサギやお花の貼り絵がしてありました。

色紙でお花を作ったり絵を描いたものを、兜に糊で貼ります。

この糊付けにより、兜もしっかりしたものになります。

〈自分だけの兜それぞれ〉

色画用紙や折り紙で好きな形で飾りつけしました。

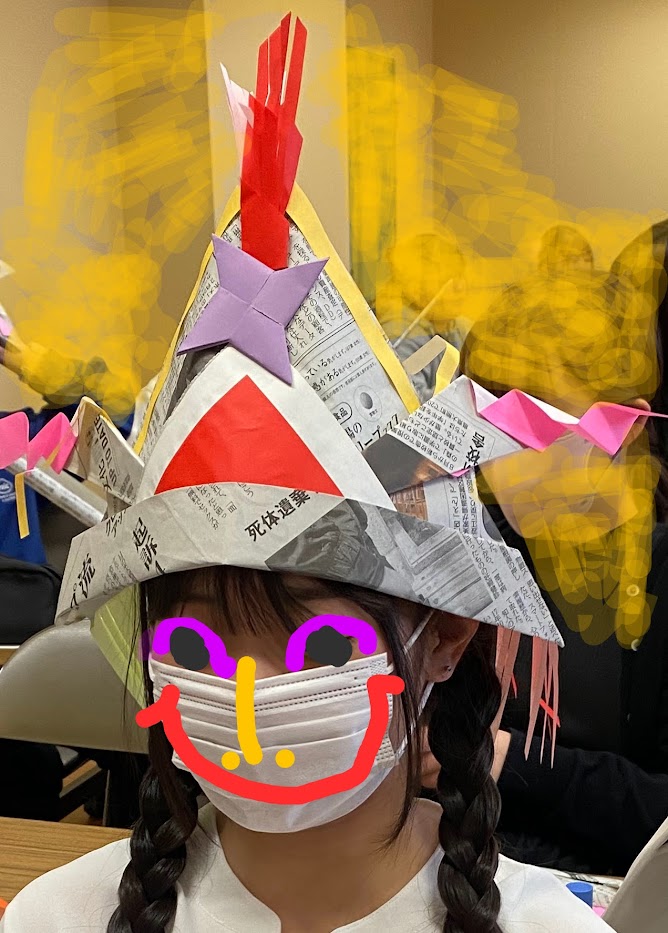

〈かっこいい兜〉

折り紙の手裏剣が、正面についています。

〈変身兜・忍者〉

定番の兜を少し変形させたものです。

顔が隠れるから、忍者になったつもりで遊びが発展します。

子どもの日の製作おすすめ②剣

〈新聞紙クルクル〉

4月になったら、不思議なこと、日本国中のかなりの幼稚園・保育所の子どもたちが、

新聞紙をクルクル巻き始めます。

初めは、ぼわーんと太くて、ホニャホニャ。

剣には程遠いのですが、毎日毎日クルクルしていると、細くとがった剣ができあがるのです。

広告紙ならば、もっと細く硬い剣になります。

その先をくるっと丸めてテープで止めて、持ち手を作ってやると、さっそく戦いごっこになります。

〈段ボールの強い剣〉

芯を段ボールで剣の形にして、カラーガムテープで補強しています。

これだけ頑丈なものにすると、ごっこ遊びも盛り上がりますね。

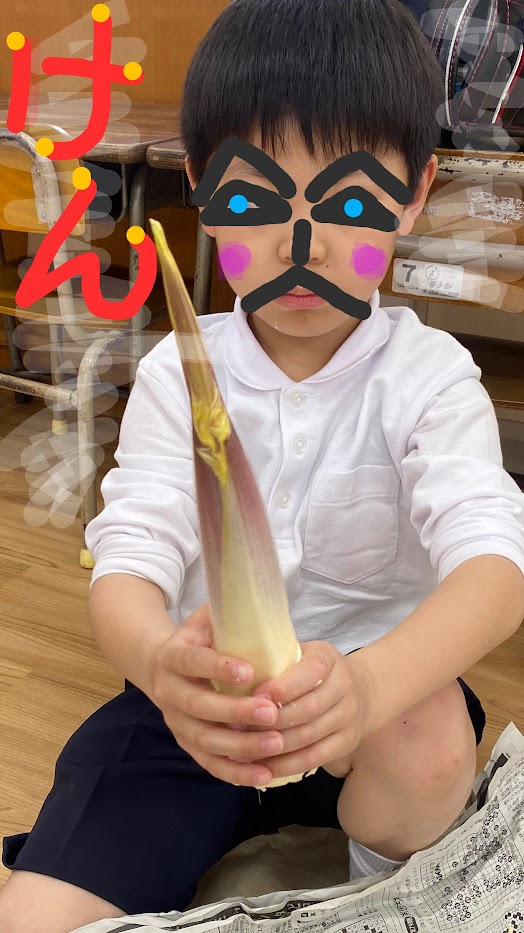

〈5月ならではのタケノコ剣〉

これは制作ではありませんが、

子どもの日にちょうどいい具合に手に入ったタケノコを剣に見立てました。

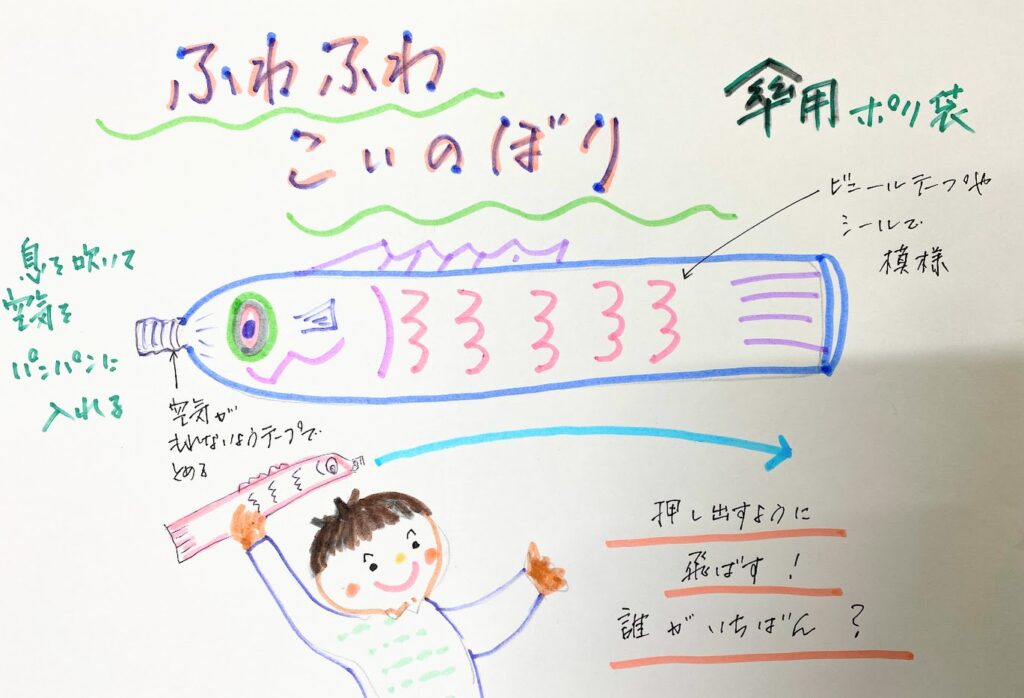

子どもの日の製作おすすめ③こいのぼり

ポリ袋を使って、セロハン紙やシール、マジックで模様を書きました。

〈傘用ポリ袋〉

できたら飛ばして遊ぼう!

〈中身がきれいなこいのぼり〉

中にいろいろな色のセロハン紙を入れているから、外でもって遊ぶときれいです。

このこいのぼりは、保育室に吊るしてもいいですね。

夏の金魚も同じように作るといいですよ。

〈トイレットペーパー芯のこいのぼり〉

ポールは、ストローや割り箸を使って、持って遊べるといいですね。

子どもの日の製作あそび(元気に遊べるおもちゃ)

子どもの日の製作おすすめ①忍者ごっこ盛り上がりのおもちゃ

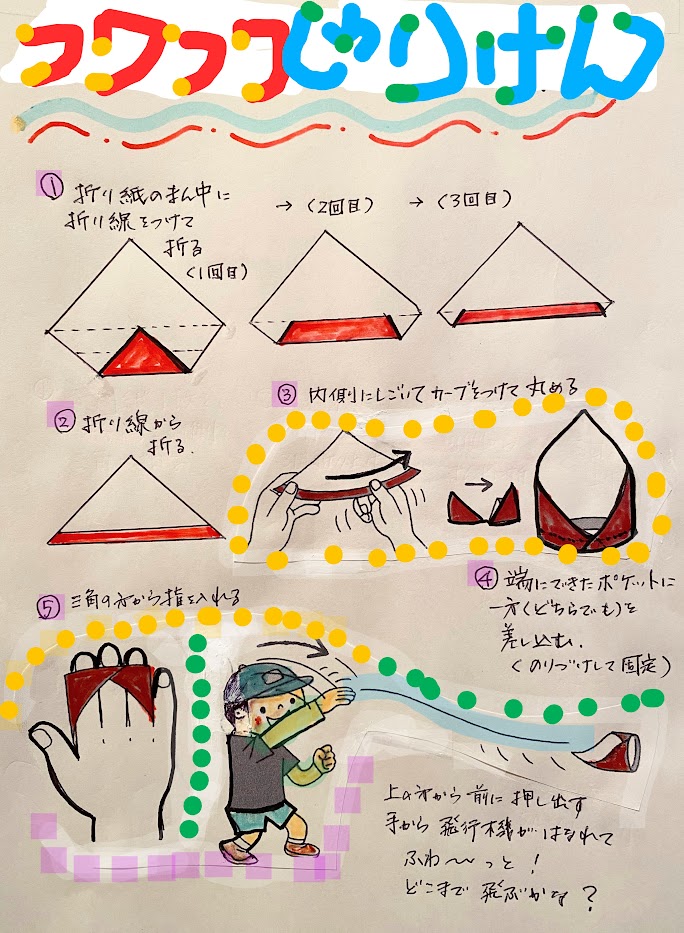

〈ふわふわ手裏剣〉

折り紙で作ったのですが、飛ばすコツさえつかんだらよく飛びます。

どこまで飛んだか、友達と比べっこです。

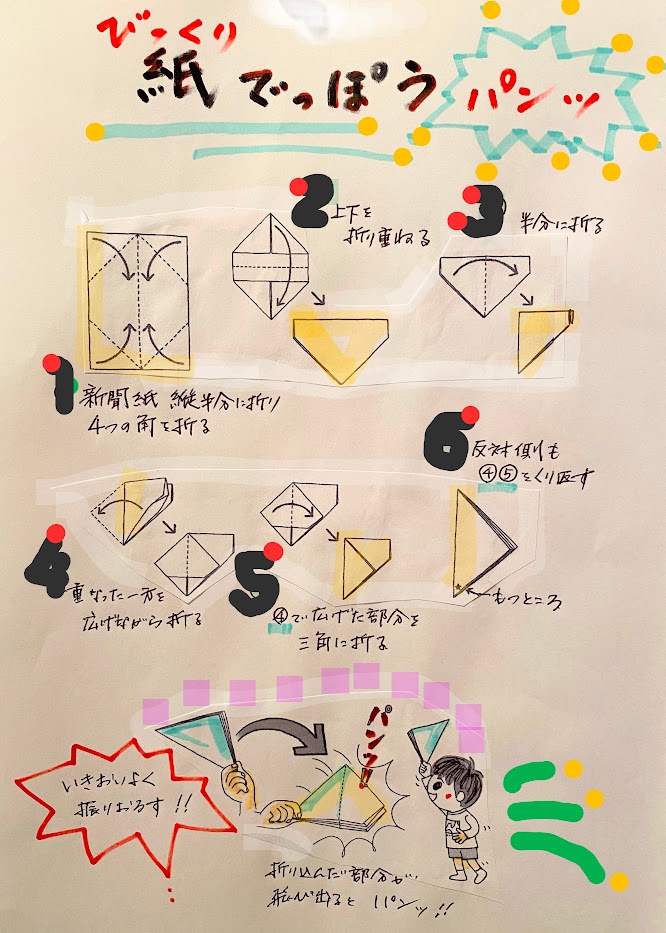

〈紙でっぽう〉

新聞紙1枚で作ったのに、びっくりするくらい大きな音がでます。

忍者ごっこが盛り上がります。

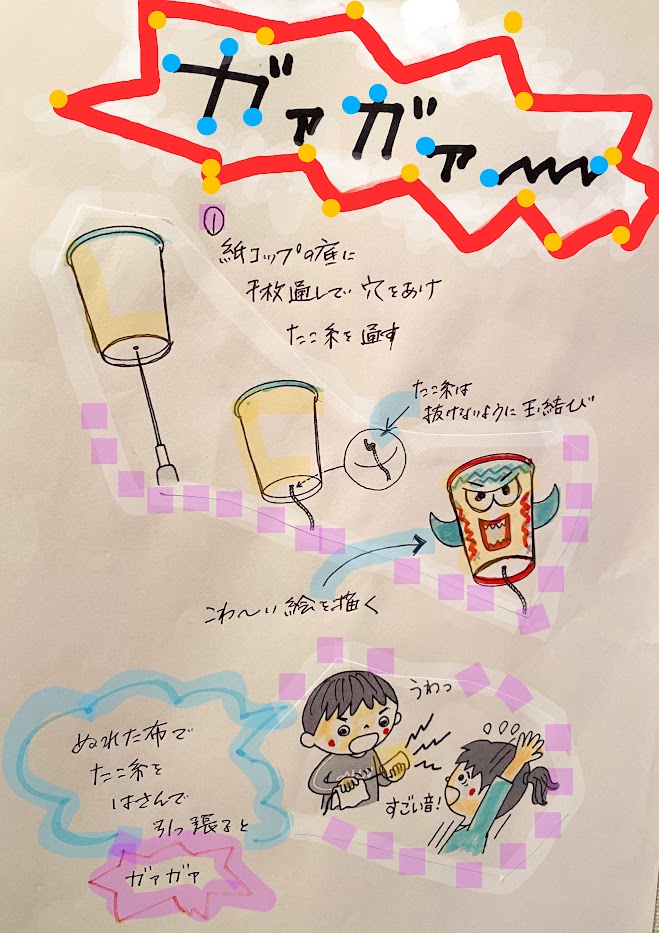

〈ビックリガアガア♪〉

紙コップ1個なのに、大きな音!

不思議です。

これも忍者遊びに使えます。

子どもの日の製作おすすめ(外で元気に遊ぶおもちゃ)

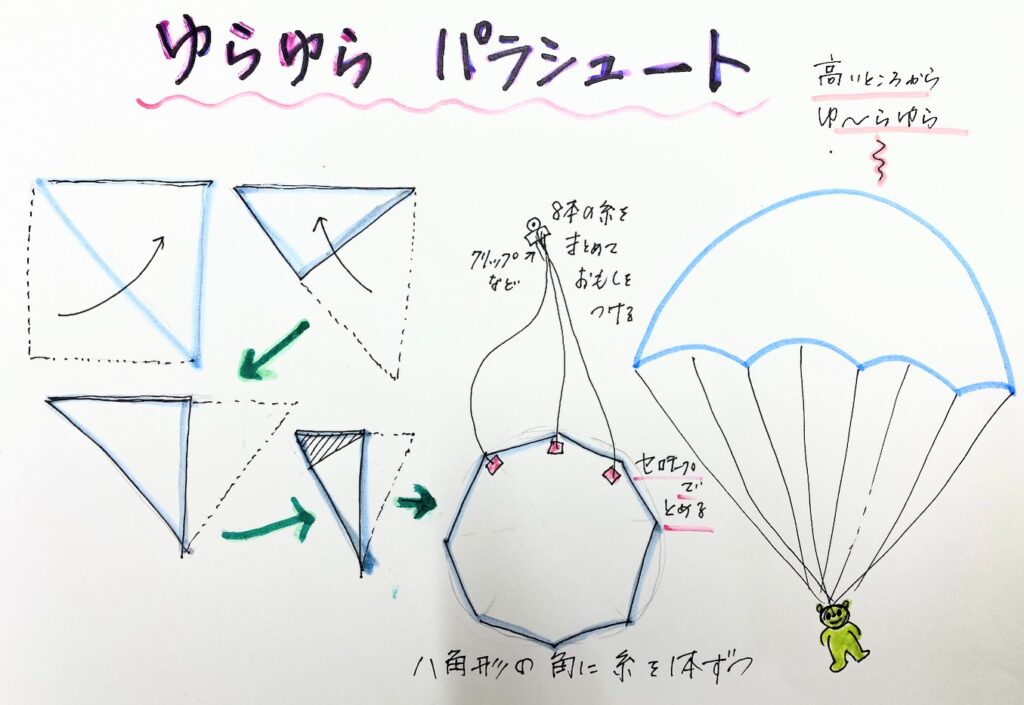

〈ゆらゆらパラシュート〉

ポリ袋を切り開き、8角形にして、8本の糸をつけます。

8本まとめたところに、重しをつけたらできあがり。

滑り台などの高いところから、ふわりと落としてみましょう!

あらあら~パラシュートが、ゆらゆら~

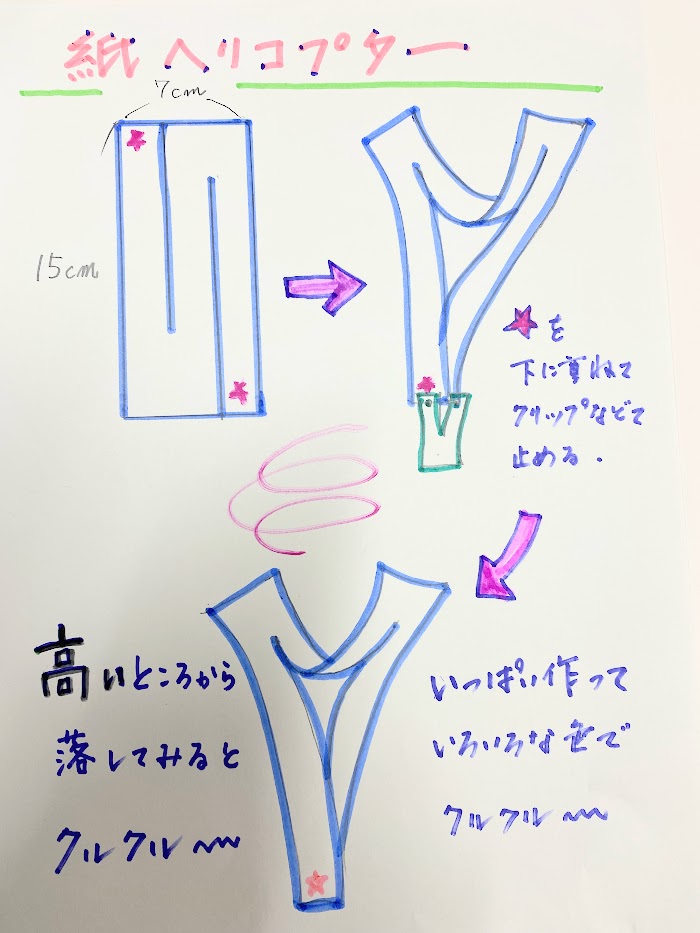

〈紙ヘリコプター〉

7センチ×15センチくらいの大きさの紙に切り込みを入れて、立体的にします。

高いところから落としてみると、クルクル~

いくつか作ったら、糸でつないで(連凧のように)糸の端を持って走ると楽しいです。

それぞれのヘリコプターがクルクル回って、おもしろい!

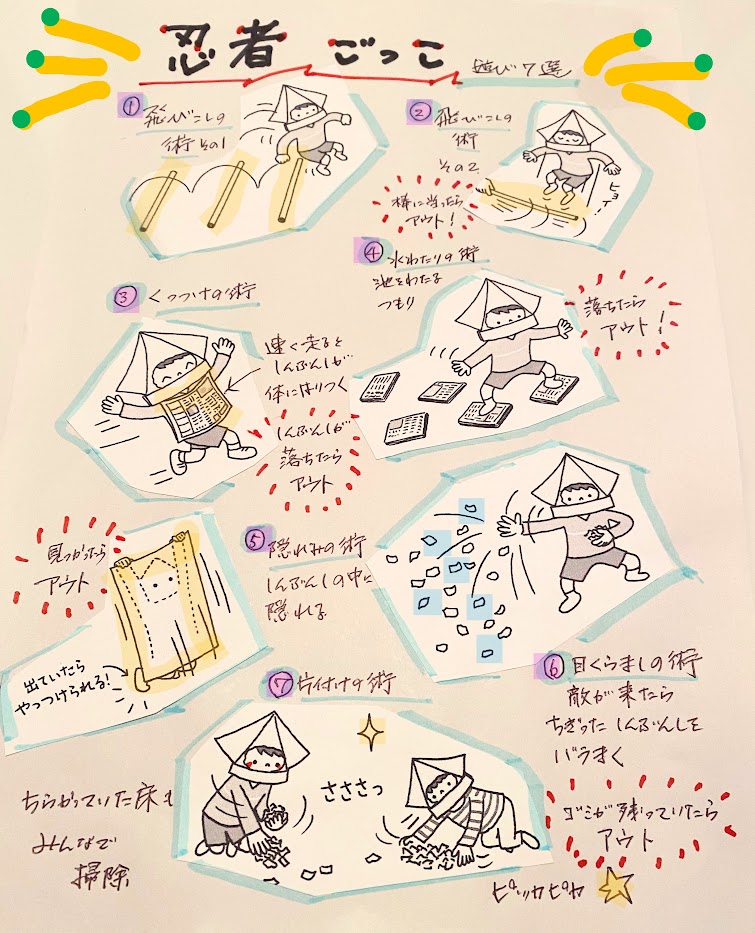

子どもの日の製作遊びから忍者ごっこへ

忍者兜をかぶって、変身!

新聞紙で作った障害物をクリアしていきます。

友達と一緒に競争してもいい!

自分達で、障害物の並べ方や高さなどの構成を変えると、もっともっと遊びが楽しくなりますよ。

遊ぶうちに、忍者の腕も上がってきます。

ぜひ、挑戦!!

子どもの日の制作あそびをおもしろくするコツ

子どもたちが楽しく遊んでいるかどうかのバロメーターは、「夢中」になっているかどうかなんです。

保育者が示した通りに作ろうなんて、子どもたちは思いません。

とにかく、自分がイメージした通りのものを作りたい。

自分がイメージした通りに遊びたいなんです。

そのために、保育者はどのようにサポートしていけばいいでしょうか?

1 環境をつくる。

・やってみたいという雰囲気が一番です。

そのために、、保育者が一番に楽しそうに遊んで見せること。

そばで見ていた子どもたちは絶対に、

「ぼくもしたい!」「私も作りたい!」と言うこと間違いなしです。

・子どもがやりたいと言ったら、即、対応。

製作遊びに入れるように材料を準備していてくださいね。

「ちょっと待って」「明日、新聞紙持ってくるね~」なんて言ったら、子どもたちのやる気は

なくなります。

・一応見本は保育者が見せますが、このように作らないといけないということはありません。

子どもがどんどん作っている姿を予測した上での、材料がたっぷりと必要です。

たっぷりあると、失敗しても笑顔で対応できますね。

・子どもの日は、子どもたちにとってもワクワクする日あってほしい。

こいのぼりが泳ぐのをみんなで眺めたり、五月人形の飾りのかっこ良さを見たりしたいですね。

私は、本物の兜をかぶらせたり、刀を持たせたりしていましたよ。

「屋根より高い~♪」口ずさみながら、製作遊びを楽しみましょう。

2 一人一人のイメージを実現してあげるための援助をする。

・保育をする限りは、「ねらい」があります。

そのねらいは、保育者が用意した作品を目標とした製作あそびになっていないでしょうか?

決して、「保育者の作品と同じように作る。」「完成させる。」ことではありません。

一人一人の子どもが「~のようなものをつくりたいなぁ」とイメージを膨らませながら、

試行錯誤をしながら完成に向けて頑張ることが大切なんです。

・保育者は、製作する子どもの様子を見ながら、

「どこを頑張るのか、はっきりわかるようにする。」

「試行錯誤の上、完成できたということで、達成感を味わうことができるようにする。」ことなのです。

3 見守る・共感し認めてやる。

2の援助の具体的な姿とは、

・子どもが一生懸命に取り組んでいる姿を、じっと見守ることです。

保育者が傍でニコニコしながら見ていてくれるだけで、子どもは、安心して製作遊びに集中します。

保育者も熱心であれば、つい口出ししたくなります。

しかし、グッとこらえて子どもの姿を見守りましょう。

・とにかく子どもは自分のイメージを実現しようと頑張っています。

そんな時には、保育者の言葉には耳を傾けません。

この時に、子どもたちがもっともっと意欲的になるには、

保育者のあたたかい言葉が励ましになるのです。

「すごいね!」「ここまで、自分で考えたんだ~」「あなただけの宝物になりそうね。」

「そこは、難しいね。でも、あなただったらできるよ。がんばってごらん」など

子どものやっているところを共感し、認めてあげるのです。

行き詰っていても、ここまではやれたんだ。これから先もがんばってみよう!と

きっと子どもたちは、完成めざして頑張りますよ。

4 タイミングよく助言し、さらに楽しくなるコツを教える。

・頑張っていても、やっぱりできないところがあるのは当然です。

そんな時にはちょっと助言してやると、壁を乗り越えることができます。

あくまでも、子どもが何を困っているのかを把握して、

その部分に対してだけヒントをあげるといいですね。

・できればもう少し頑張れば、もっといいものになるだろうということを伝え

子どもがやっているところを活かすようなアイデアを伝えると、さらにいい作品になります。

保育者は、影の仕掛け人のつもりで、うまく子どもの頑張りを引き出してやりましょう。

子どもは自分が考えて、いい作品ができたという達成感を味わうことができます。

5 作ったものが、遊びを発展する上で素晴らしいものなんだと伝える。

・製作遊びは、作って終わりではありません。

作ったものを活かして遊んでこそ、子どもたちは満足します。

また、発展の仕方も一つではありません。

自分が作ったものによって、楽しい遊びになったことをしっかり認めてあげることで

自己肯定感も高まります。

また、友達と一緒に遊ぶことでお互いの良さに気付き、共同の遊びのおもしろさを味わうことができますね。

製作あそびで気をつけること

1 安全面に配慮しましょう。

・はさみも使い方を間違えると危ないことをしっかり伝えましょう。

・床の上に置きっぱなし、刃を開いたままにしておくなども危ないということに気付かせましょう。

・危ないからといって、触らせないこともダメ。経験してこそ、用具の使い方は上手になります。

年齢によっては、様々な用具を体験させ、危険な扱い方を伝えるといいです。

様々な用具が使えるようになると、製作遊びの幅が広がります。

・素材によっては、子どもには難しいこともあります。

しっかり見守って、必要に応じて手伝ってやることも、楽しく製作遊びを進めるコツですね。

2 作ったものを大切にする。

・作った段階で、活動は終わったと、通園バックに入れて持ち帰らせることがあります。

お家の方には、その作品を見ただけでは子どもの頑張りがわからないことがあります。

子どもたちから「お母さんに見せても褒めてくれん」

「ゴミと間違われた。だから家には持って帰らない」というような嘆きの声が聞かれることもあります。

まずは、園で飾ったり、遊びに使ったりして、その製作での頑張りの様子を保護者に知らせたいですね。

そのことが、すべてのものを大切にする心につながるでしょう。

3 片付け(分類)も大切です。

・作った作品を大切にする、作ったもので遊びに発展させるということは、いつでも必要に応じて製作をする環境でなければいけませんね。

そのためには、次にすぐ製作遊びができるように、きちんと分類して片付ける習慣を身に付けさせましょう。

・製作に力を使い果たしたら、片付けはきついということもあるかもしれません。

そんな時には、分類するなどはゲーム感覚でやると楽しくなりますね。

・きちんと数を確認して分類、所定の場所に整頓するということは安全面への配慮にもなります。

まとめ

子どもの日は、子どもたちの健やかな成長と幸せを祈る行事です。

子どもの成長とは何でしょうか?

決められたことをきちんとこなすことだけではないと思います。

確かに大人は、我が子が自分の思い通りに行動してくれるようになれば

「だいぶ物分かりが良くなった!成長したね。」と喜ぶことが多いです。

しかし、本当の成長とはそこから出発なのです。

自分の目標をもって、それに向かって試行錯誤しながら、自分のやりたいように進んでいく。

これができる子どもは、幸せです。

失敗しても、自分の向かう方向がしっかりしていれば、がんばることができます。

子どもの日の制作遊びについては、いくつかの作品及び遊び方をお伝えしました。

でも、子どもたちはもっともっと違う遊び方を考えると思います。

保育者は、その姿を楽しみに一緒に遊びませんか?

保育者の与えたやり方に満足することなく、

友達と刺激し合って、たくさんの制作をし、それを使った

たくさんの遊び方を考えてくれるような子どもたちこそ、

子どもの日に願っている元気な子どもではないでしょうか。

これからも本当の子どもの幸せをいっぱい考えた制作遊びを楽しみましょう!

コメント