節分は日本の伝統的な行事。

元気に「鬼は外!」「福は内!」と豆まきを楽しみ、厄ばらいをしたいものです。

しかし、バーチャルな世界に触れることが多い最近の子どもたちは、リアルな鬼の登場を怖がります。

私が幼稚園勤務していた時に、ある保護者から「幼稚園に行くことを嫌がります。鬼を連れてこないで!」と言われ、どのように豆まきをしようか困ったことがあります。

節分の意義を大切にしながらも、子どもも親も保育者も、みんながワクワクした気持ちで楽しめるような豆まきの取り組み方をお教えします。

鬼が怖い子供が豆まきを楽しむ方法

〈節分当日〉

子どもたちは、ワクワクドキドキでこの日を向かえていると思います。

「よし!頑張って鬼をやっつけるぞ!!」という子供には、エールをおくりましょう。

しかし、当日まで心の準備をしてきたけれど、やっぱり鬼が怖いという子供には

明るい声で、大人(親・保育者など)も本当は怖いけれどと怖い子供の心に共感してやりながらも

「悪い鬼はやっつけないといけない」「鬼が逃げたら、平和が訪れる」「一緒にがんばろう!」

まるでアニメの【〇〇戦士】の一場面のようですが、心を奮い立たせるような言葉がけ、みんなで

協力して豆まきをするのだという雰囲気作りしましょう。

しかし、「無理はしないでいい。絶対に鬼がそばに来ないように守ってあげるから」と子供の手を

握って安心感を高めてやりたいですね。

〈節分までの取組について〉

怖い鬼と仲良くなって、楽しく豆まきができるようになるために様々な方法があります。

以下に、ご紹介します!

鬼のマトあてで事前練習した子どもたちは、きっと節分の朝には豆まきやる気満々の子どもたちに変わっていると思います。

心の中の悪い鬼をやっつけよう!

豆まきは、さまざまな災厄を鬼にたとえ、豆をぶつけることで厄払いをすることを目的にしています。

季節の分かれ目(節分)、特に冬から春に移っていく時には、体が季節の移り変わりについていけず、昔は病気が流行することが多かったようです。

日本にコロナが流行し始めたのも、ちょうどこの時期でしたね。

また、雪解けなどでの災害が起こりやすかったという時期でもあったようです。

豆まきは地域に根付いたイベントもあり、時には有名人が神社で豆まきをする映像がテレビから流れる。怖いけれどもワクワク感も満載な豆まきです。

豆だけではなく、地域によってはお菓子をまくこともあり、子どもたちにとっては楽しい行事の一つでしょう。

恵方巻のかぶりつきも、すっかり定番になってきました。

保育の現場では、自分の体に潜む悪い行動面などを鬼としてイメージさせ、それをなくそうと豆まきの行事に参加させていました。

成長に対する子どもへの意識付けの行事でもあるのです。

自分の心の中にいる悪い鬼…例えば

「A子ちゃんは、本当はとってもいい子なんだけど、おなかの中の鬼が暴れたら、その時にわがままが出てくるんだよね」

「Cくんは、おなかの中の鬼がくしゃみしたら、すぐに風邪をひいてお熱が出て幼稚園をお休みしてしまう」

「Hくんは・・・」

「Yちゃんは・・・」というように

クラスの子ども一人一人に対して、その子どもの短所を挙げて、改善したいという思いをもたせていくように仕向けていました。

わがまま鬼、怒りんぼ鬼、泣き虫鬼、けんか鬼、甘えんぼ鬼、病気鬼、いじわる鬼 など

いずれも子どもたちにとっては日頃の自分の行動を振り返って反省すべきことですが、親しみのもてる鬼です。

さらに、赤鬼、青鬼、黄鬼、紫鬼・・・色でも鬼のイメージを膨らませていきます。

「僕のおなかの中には、どんな鬼が住んでいるの?」と尋ね、おなかに手を当てて想像力を豊かにしていきます。

節分には、おなか(心)の中の悪い鬼をやっつけよう!と

豆まきの行事に対してワクワク感を膨らませ、意欲的に臨む気持ちがでてくるのです。

鬼が怖い子供に親しみの気持ちをもたせる

自分の体に潜んでいる鬼は、悪い鬼ばかりではないはずです。

鬼には、いい鬼もいることが分かれば鬼を怖がらなくなるでしょう。

鬼を作って、鬼の恐怖を愛着心に

〈鬼の面〉

自分の体に住む鬼は、どんな鬼?

鬼の特徴は、つの。1本でも2本でもOK。

鼻や目、口などパーツを大きくし、毛糸やスズランテープで髪の毛を付ければ鬼らしくなります。

作っているうちに、自分の鬼に親しみが出てきて、鬼に対する恐怖心が愛着に代わっていきます。

- 画用紙に、イメージした鬼の顔を描いて切り抜いてお面を作ることがもっとも簡単

- 鬼に変身することを楽しむならば、紙袋をすっぽり被り、前が見えるように目の位置に穴を開けます。

- 上記の写真は、和紙で作った張り子の鬼。好きな色をペイント。軽いです。

福の神様も仲良しです。 - 廃材(顔にフィットしそうな大きさのスチロール皿、プラ容器など)もおすすめ。

ゴムをつけて耳にかけられるようにすると、あっという間に鬼に変身です。

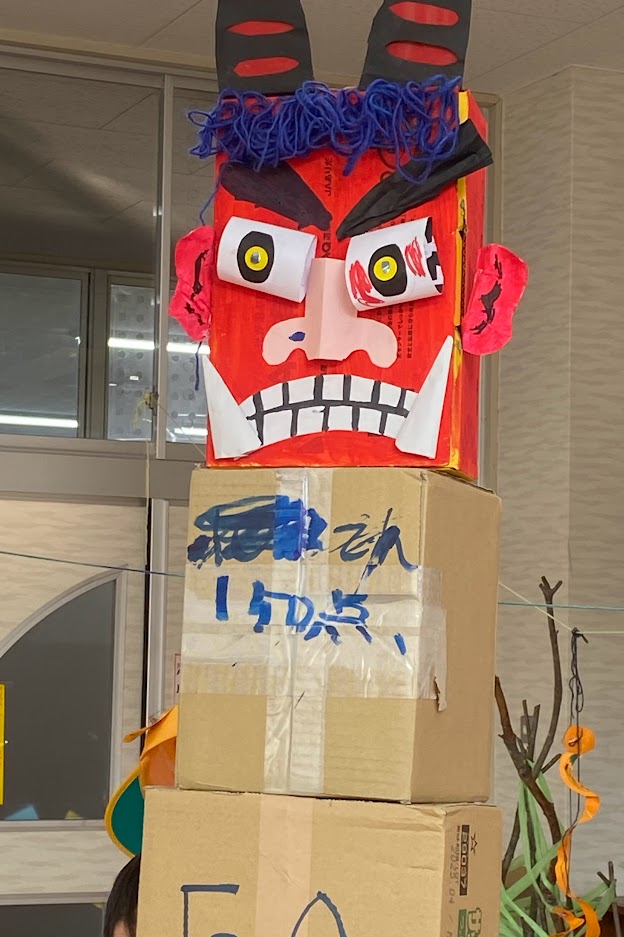

〈鬼のモニュメント〉

段ボール箱を組み立てて、大きな鬼が立っているようにします。

自分の身長より高く鬼を構成。いろいろな飾りや鬼の棍棒を持たせたりします。

豆まきの時に、この鬼めがけて、豆をぶつければいいのです。

鬼の体に点数を書けば、的あてもやる気満々!

自分達が作った鬼だから怖くありませんね。

鬼のマトあて楽しく遊んで、鬼に勝つ!

〈鬼のマトあて〉

新聞紙で作った豆や割り箸鉄砲で鬼をやっつけます。

当たれば鬼は、達磨落としのように転げ落ちて、子どもたちの勝利です。

下の写真は、フリスビーの的あてです。

年齢の低い子どもでも一生懸命に、豆に見立てたフリスビーを鬼にぶつけていました。

楽しく体を動かして、鬼と仲良し

〈鬼のパンツ〉

歌に合わせて、楽しく踊ってみましょう!

「鬼~のパンツはいいパンツ!つよいぞ~つよいぞ~♪」

保育現場では、この時期の定番ソング。きっと、誰でも一度は聞いたことのあるメロディーです。

この歌は、絵本にもなっています。

〈鬼ごっこ〉

しっぽとり、氷鬼、色つき鬼、高鬼など、いろいろな種類があります。

みんなと一緒に鬼に追いかけられて逃げたり、逆に自分が鬼になって追いかけたりして楽しく遊ぶことで、鬼という言葉に対する抵抗がなくなるでしょう。

絵本を読んで、鬼のイメージを変える

悪い鬼ばかりではなく、ユニークな鬼が登場する絵本もたくさんあります。

昔話、鬼のイメージを変えるもの、豆まきの行事を楽しい取り組みにするもの、いろいろな視点で鬼を捉えて読んでみましょう。

やさしい鬼だっているよ

以下は私のお勧め絵本です。

子どもの発達段階を考えながら、喜ぶ絵本を選んで読んであげましょう。

〈いろいろな鬼が出てくる絵本〉

- 『泣いた赤鬼』 浜田廣介 作 偕成社

- 『じごくのそうべい』 田島征彦 作 童心社

- 『まゆとおに~やまんばのむすめ』 富安陽子 作 福音館書店

〈昔話〉 - 『こぶじいさま』 松居直、赤羽末吉 作 福音館書店

- 『だいくとおにろく』 松居直、赤羽末吉 作 福音館書店

- 『ももたろう』 松居直、赤羽末吉 作 福音館書店

- 『いっすんぼうし』

〈楽しく豆まきをするために〉 - 『おなかのなかに おにがいる』 小沢孝子 作 チャイルド社

- 『オニじゃないよ おにぎりだよ』 重田さやか 作 えほんの杜

- 『おにのパンツ』 鈴木博子 作 チャイルド社

- 『まめのかぞえうた』 西内ミナミ 作 鈴木出版

- 『おにはそと』 せなけいこ 作 金の星社

- 『おばあちゃんのえほうまき』 野村たかあき 作 佼成出版社

- 『おにのめん』落語絵本 川端 誠 作 クレヨンハウス

鬼が怖がるものを準備して、豆まきもワクワク

鬼は、鰯(いわし)の生臭いにおいや柊(ヒイラギ)の痛いトゲが大の苦手だという言い伝えがあります。そこで昔の人は、鰯の頭を焼いて臭いを強くしたものを柊の枝につきさして、それを玄関先にとりつけて鬼が入ってこないようする風習がありました。

鰯と柊 こわいよ!

今の時代、そのようなことを家庭で行うことは難しいですね。

それならば、鰯がどんな魚なのか、また柊はどんな木なのか調べて、子どもたちと一緒に絵を描いてもいいでしょう。

これをきっかけに、いろいろな風習に関心を持つようになるかもしれません。

また、おさかな嫌いの子どもが、おさかなに関心をもち、少しでも食べることができるようになれば、食の好き嫌いという厄払いできたという成果の表れかもしれませんね。

怖い体験をすることで、たくましく成長

鬼は子どもにとって、個人差はあるものの怖い存在であることには違いありません。

最近の風潮として、子どもが嫌がることをすることは虐待に繋がるのではないかという考えが出てきてもいます。そんな親の意見がどんどん出てくると、保育者としては豆まきをすることに躊躇してしまいます。

しかし、豆まきで子どもたちの何を育てたいのかという考えを大人が持って、様々なことに配慮しながら豆まきをすれば、虐待には繋がらないと思います。

小さい時の怖い体験は、大人がしっかり子どもを守ってやれば、子どもはその恐怖から立ち上がり大きな成長を見せます。

実際に、怖くて泣きべそをかきながらでも豆をまいて鬼を追っ払った子どもたちは、晴れ晴れとした表情で「怖かったけど、ぼくは頑張った!」と胸を張ります。

「去年は、私は泣いた。でも今年は泣かなかった!」と自分の成長を自覚し、それ以降の活動に自信をもって取り組むようにもなります。

小さい時だからこそ、守ってくれる親や保育者がいる安全な場所で豆まきをすることは、貴重な体験だと言えるでしょう。

むしろ怖い体験をすることなく、恐怖に立ち向かう心が育っていないまま大きくなることの方が心配です。大きくなって、初めて恐怖体験をした時に、どのように乗り越えていけるでしょうか?

また生活していく上で、心のどこかに怖い存在があるということは、無茶な行動をしない歯止めになるのではないでしょうか?

怖くてもワクワクして豆まきをしたら・・・春がくる♪

鬼に対して恐怖の気持ちがトラウマとなり、幼稚園や保育所に行くことを嫌がったり、生活面でも神経質になったりしては、豆まきの意義に反することになります。

しかし、親や保育者の配慮で楽しく豆まきをすることで、子どもは一段大きく成長することも確かです。

子ども自身が鬼をやっつける意味(節分の意義)を理解して、適切な配慮のもとで豆まきをすることは

子どもの成長を実感するいい機会になると思います。

ちょっと怖いけれど、ワクワクした気持ちもある豆まき。

豆まきをして悪い鬼をやっつけたから、今年は病気をしないで元気に遊ぶという子どもの気持ちが大切ですね。

節分の次の日は、立春です。

豆まきの後は、誰か大人に春の女神さまになって登場してもらい、

「みんな、よく頑張って鬼をやっつけたね」「強い心になったから、もう怖い鬼が来ても大丈夫ね」と褒めてやるといいでしょう。

今日までは冬、明日からは春という季節の移り変わりを節分の豆まきを通して感じ取ったら、きっと子どもたちの表情も明るくなり、より意欲的な成長の姿が見られるのではないでしょうか?

賛否両論いろいろな意見がある豆まきですが、子どもの発達段階を考え、ワクワクしながら、

みんなが笑顔で取り組めるような方法でやってみましょう!

コメント