ひなまつり(雛祭り)は日本の伝統的な祭り。

女の子の健康と成長を祝うものですが、寒かった冬も終わり

あの煌びやかな色彩の飾りに、紫式部や清少納言の生きた時代を想い

ワクワクしますね。

でも今の時代、大きなひな飾りを出すスペースもない。

また、飾ったり片付けたりするのも大変!

でも子どもたちと一緒に

「手作りのひな飾りで、心のあたたまるお祝いをしたい」という

パパやママの思いに応えて、

38年間保育者をしていた私が、

簡単で、楽しく、思い出に残るひな人形の飾り方についてお伝えします。

ひなまつりで、家族の絆を深める

ひなまつりは、家族が一緒に過ごす大切な時間ですね。

家族みんなでひな人形を飾り、美味しいごちそうを楽しむことで家族の絆は深まります。

でも、家族全員が集まるなんて、難しい。

おばあちゃん(昔の女の子)もお祝いしてあげたいけれど、

田舎から出てきてもらうなんてちょっと無理かな?

パパは男の子だから、ひなまつりは蚊帳の外?

そんなことはありません。

たとえ家族が全員集まらなくても、

一人一人がお子さんの健康や成長を願うことが大切です。

その思いをこめて、ひな人形飾りに参加すればいいのです。

おひな様を持ち寄って、ひなまつり

〈創造性豊かな飾りつけ〉

雛人形作りや飾りつけをすることは、お子さんの創造性を高めます。

お店で売っているような立派な雛人形でなくても、

お子さんが作ったかわいい雛人形を中心にして、

様々な人形を持ち寄って飾っていけばいいのです。

〈手作りひな人形〉

雛人形を作る時には、お子さんの創意工夫、手先の器用さを養うことができますね。

そして、あとはパパとママのアイデアで

お子さんが楽しくなるような雛人形飾りをしてください。

もっとも、お子さんの希望を聞きながら、

みんなで楽しく飾り付けをしていくことがベストです。

飾る場所もリビングのコーナーで十分です。

飾る人形の大きさや数に応じて、

この時期だけは、ちょっとだけ棚のものを片付けて、ひな壇を作ってみましょう。

〈リビングひな飾り〉

リビングの棚の物を一時期引っ越しさせて、持ち寄った手作りのおひな様を飾りました。

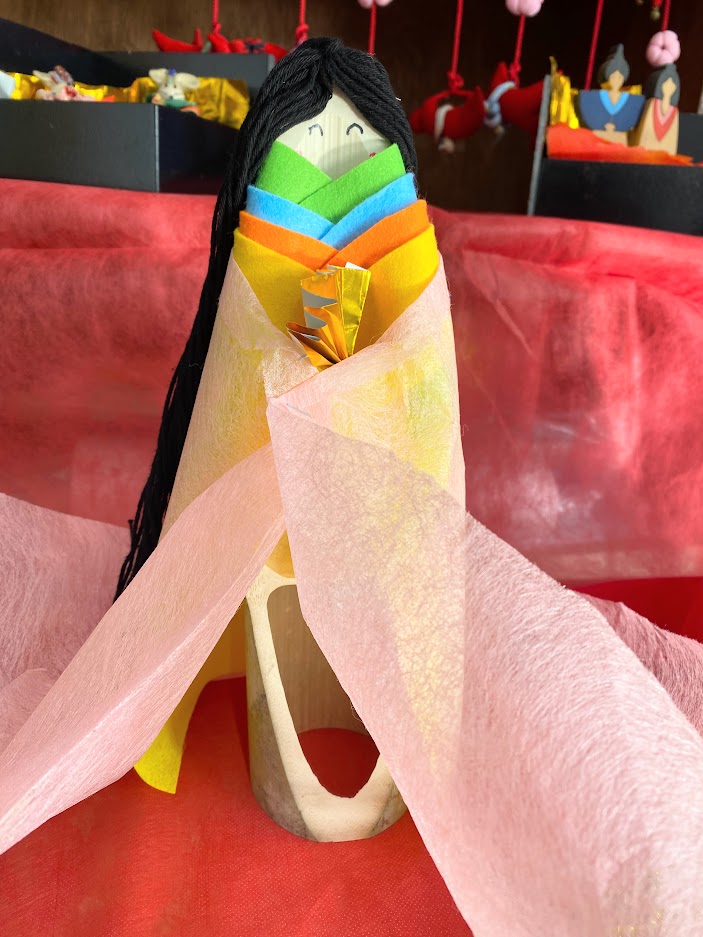

① 竹・・・お正月の門松を分解したときに出た竹をお雛様の体にしています。

③ 廃材を利用して、子どもが幼稚園で作ってきました。

トイレットペーパーが芯で、体です。

着物はパパのハンカチと古着のきれいな布を使いました。

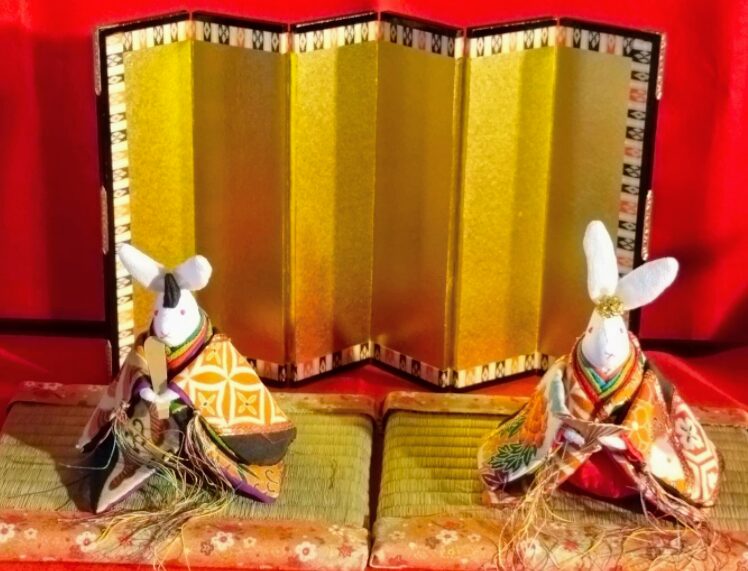

④ おばあちゃんが作ったネズミのお雛様

⑤ 子どもがお雛様の絵を描いています。

お正月に作った羽子板も一緒に飾り付け

⑥ 旅行した時、お土産屋さんで買った木のはめ込み式のお雛様

どこに何を飾るか?

それだけでも、お子さんと一緒に考えて楽しい時間になると思います。

持ち寄りひな壇かざりのメリット

〈ひな人形持ち寄りのメリット〉

ひなまつりの意義は、その日(3月3日・所によっては4月3日)だけのイベントとしての

ただのお祭りではないということです。

美しい雛人形や色とりどりの装飾は、お子さんの心に残る特別な体験になるはずです。

上記の写真はM子ちゃんの家のひな飾りです。

M子ちゃんの家は、あまり広くはありません。

それに、M子ちゃんや妹のおもちゃがいっぱいあり、

きちんとした形の雛人形を飾るスペースはありません。

そこで考えたのが、リビングの戸棚の一角をひな壇にしたらいいと思いました。

M子ちゃんが幼稚園で「きれいでやさしい女の人になりたいな」と思いを込めて作った雛人形

お母さんが家庭教育で作った和紙の雛人形

パパと海に行った時に拾った石ころをペイントした雛人形

田舎のおばあちゃんが作ってくれた布のうさぎやネズミの雛人形

旅行に行った時に買ったはめ込みの雛人形

お正月の門松の竹から変身させた雛人形

妹のお気に入りのぬいぐるみの雛人形

どの雛人形も思い出が詰まっています。

雛人形は、お子さんの幸せを祈った大切な宝物です。

それをみんなで持ち寄って飾り付けたのです。

この雛飾りを見れば、その雛人形を作った人のことを考えます。

作ったときの工夫や努力を思い出します。

海に行ったことや旅行に行ったことの楽しかった思い出で、にぎやかに会話がはずみます。

ひな飾りを見ながら、楽しい家族のひと時がきっと生まれるでしょう。

M子ちゃんは、幼稚園であまり制作活動が得意ではありませんでした。

でも、トイレットペーパーの芯に、家から持ってきた布を巻き付けただけで、

かわいいおひな様ができることにびっくりしました。

パパが使っていたちょっと古くなったハンカチ、

そしてなにより、おばあちゃんが昔着ていた着物の端布をママが出してくれて、

お雛様の着物にしてもいいと持たせてくれたのです。

着物を着せる時は、右前にならないように打ち合わせを幼稚園の先生が教えてくれたし、

難しいところは手伝ってもらいながらも

かわいいお雛様ができあがって、大満足でした。

それをお家のひな段に飾ってもらい、自分も家族の一員であることをしっかり自覚できたようです。

このひな飾りのいいところは、一生懸命に作ったお雛様が主役。

そして、飾る時は楽しい!

見る時は、みんなで思い出を語って

片付ける時が、なんといっても簡単なんです!

(本物は段を組み立てることも片付けることも一苦労、雛人形も樟脳をいれないといけません)

雛人形を飾る場所と飾り方

大好きな人形の持ち寄りなので、伝統的な配置に飾る必要はないと思います。

一応、下の写真のような飾り方が正式ですが・・・持ち寄りひな飾りは順番にこだわりません。

みんなが持ち寄った一つ一つの人形が主役となるように、

そして、その雛人形に対する思いや思い出を語り合えるように

飾り付けるといいですね。

〈伝統的な雛飾りの配置〉

上段から、お内裏様とお雛様(どちらが右か左かは、時代の流れによって変わってきました。)

中段に、3人官女、五人囃子

下段に、右大臣や左大臣、

様々な宮中の道具類、お雛様の嫁入り道具、牛車、籠など

そして両脇に、ぼんぼり、左近の橘や右近の桜

前に、菱餅や白酒など

最近は上段のお内裏様とお雛様がケースに入っているものをよく見かけますね。

飾る時に気を付けること

- 清潔な手で扱う

高価な人形ではないとか手作り人形だからといっても、やはり大切な宝物です。

人形を扱う時には手を清潔にして、油や泥汚れなどが付かないように気をつけましょう。

人形を丁寧に扱うことは、お子さんの優しい心を育てます。 - 直射日光を避ける

人形の色があせないように、直射日光が当たらないようにしましょう。

どうしても出窓などしかないならば、人形の後ろに金屏風を作って立てかけるといいですね。 - 湿度管理

2月・3月は寒くて、窓を閉め切っていることも多いです。

湿度が高いと、お子さんの手作り人形の糊がはがれてしまったり、カビも発生しやすいので

湿気を避ける工夫をしましょう。 - 安全対策

リビングに飾ったりすると、キッチンの火が近くないですか?

また、寒い時期です。ストーブやキャンドルなどの火気の近くには飾らないようにしましょう。

特に人形が倒れないように、安定した棚を使いましょう。 - 保管方法

ひなまつりが終わったら、ほこりをはらって丁寧にしまいましょう。

手作り雛人形であっても、破れた箇所を修理して、きれいな箱にしまってあげましょう。

翌年出してみて、こんな人形を作っていたんだ!と

お子さんの成長をあらためて感じることができますよ。

ひなまつりは、楽しい雰囲気でしたいですね。

飾りつけで、清潔に!とか安全なところに!とかいうルールはあるけれど

まずはみんなで、楽しい雰囲気作りをしたいですね。

「うれしいひなまつり」の曲を流して、口ずさみながら♪

(みんなの大好きな曲でいいんです)

飾りつけしていくといいですね。

手作り雛人形いろいろ

M子ちゃんの家の人形をご紹介します。

1 門松リサイクルで作ったひな人形

お正月の門松を分解した時の竹

それを斜めに切って、顔の部分を作りました。

フェルトの好きな色を細く切って、ずらして貼れば、十二単。

その上に、ラッピングペーパー(ブーケ用の少し張りのあるものがゴージャス!)を

まとわせて出来上がりです。

自由に、扇子を持たせたり冠をかぶせたりするといいですね。

髪の毛は、毛糸です。

接着は、ボンドでなくても、接着テープを利用すると簡単です。

やさしい表情をマジックで描き入れました。

3 石ころのひな人形

夏に海に行った時に拾った石ころ。

いろいろな形がありますね。

お内裏様、3人官女、五人囃子・・・イメージしながら

アクリル絵の具でペイントしました。

右のぼんぼりが、上下さかさまだよ~(笑)

これも、誰かが発見。

即、ひっくり返しましたよ。

3 廃材など、身近なもので作ったひな人形

〈材料〉

・トイレットペーパ―(ラップ)の芯

ぺットボトルや紙コップなどでもいい。

立てた時にすぐ倒れないように下を切り開いて広くしたり、重しをつけると安定します。

・顔は、割り箸の周りに綿やティシュを巻き付け、丸くして、表面は和紙やキッチンペーパーなどで

きれいに包む。

・ハンカチや古布を着物や帯にする。

・髪の毛は、毛糸。色にはこだわりません。

・持ち物は、竹ひごとストローで刀。

金の紙で、扇子や冠。

・かわいい表情はマジックで!

幼稚園の先生いわく

「この人形を見たら、

その家のパパとママの様子がなんとなく想像できるからおもしろいです」

おひな様のお友達が、どんどん集まってきました!

ひなまつりは、にぎやかに楽しくがテーマ。

M子ちゃんの家では、人形持ち寄りのひな飾りができたことを聞いて

ママのお友達も、自分の大切な雛人形を持って参加しました。

もちろん、おばあちゃんが作った雛人形もあります。

いずれも手作りです。

これは本格的なひな人形!

M子ちゃんのひな人形飾りをゴージャスにしてくれました。

体の部分は、石ころ。

安定感があり、ペーパーウェイトとして使っていました。

頭の部分は、綿棒。

和紙と古布で作っています。

日頃から、きれいな包装紙やひも、リボンなどを捨てずにとっておくといいですね。

大好きなぬいぐるみも、布を巻いただけで、おひな様に早変わり

妹のぬいぐるみも、おひな様飾りに存在感ありです。

ぬいぐるみを見て、大喜びでした。

お隣のA子ちゃんが、保育園で作ったおひな様を持ってきました。

ひなあられを飾って、白酒飲んで、みんな笑顔になって

おひな様になったなった気分で、ひなまつりパーティーになりました。

子どもはもちろん、大人も自分のおひな様が仲間入りして、一つの持ち寄りひな飾りが

できたことに満足です。

家族のみならず、お友達との絆も、この持ち寄りひな飾りで深まったようです。

まとめ

ひなまつりは、古代中国の上巳(じょうし)の節句が起源と言われています。

この儀式は旧暦の3月はじめの巳の日に行われ、川で身を清めて厄を払う習慣でした。

平安時代には、貴族の子ども達が人形を使った「ひいな遊び」を楽しんでいました。

この遊びがひなまつりのルーツの一つとされています。

そして江戸時代に、ひなまつりは庶民の間にも広まり

現在のようなひな段飾りの人形が登場しました。

現代のひなまつりは、伝統を守りつつも多様な形になってきています。

ひな壇に人形を飾り、ちらし寿司やひなあられ、そして白酒などの

伝統的な食べ物を楽しむことは変わりませんが、

住宅事情などから、ずいぶん雛人形の飾りは変わってきたようです。

そこで、伝統を大切にしながらも

楽しく、みんなの心の絆を大切に

お子さんの健康と成長を祈るというひなまつりをするために

雛人形の持ち寄りを提案しました。

子どもの幸せを願うひなまつりの価値は、色あせることなく

次世代に受け継がれる行事の一つでしょう。

長い歴史の中で変遷を遂げていますが、

みなさんも雛人形の持ち寄りなど

アイデア豊かに

楽しいひなまつりを過ごしてみませんか。

コメント