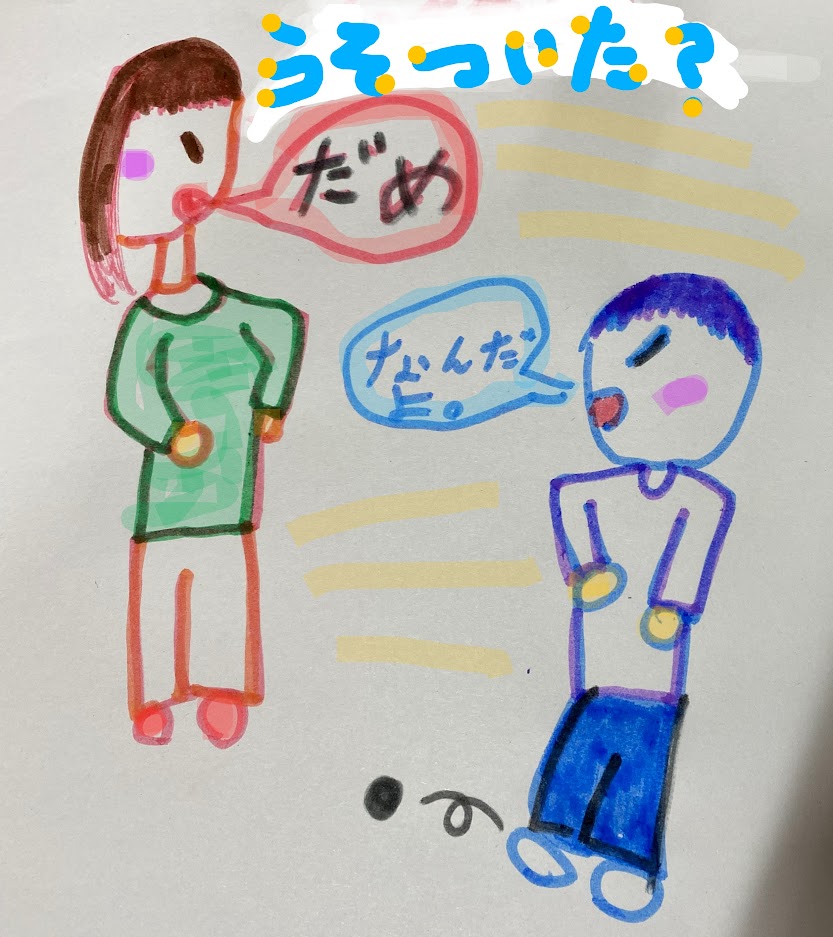

子どもの嘘がわかった時、親は、とっても悲しい気持ちになりますね。

昔から「うそつきは、泥棒の始まり」という言葉があり、

親としては、子どもの成長に不安を感じてしまう。

反面、「嘘も方便」という言葉もあり、

決して、嘘のすべてが悪いというわけではありません。

それでは、子どもの嘘にはどのように対応していけばいいでしょうか?

38年間幼稚園教諭をしていた私は、子どもたちの嘘にたくさん出会ってきました。

適切な対応をすることで、嘘は能力のひとつとして

子どもの大きな成長に繋がることが期待できます。

ここでは、

嘘の理由や子どもの成長につながる対応の仕方を考えていきます。

子どもの嘘で悩んでいる保護者のみなさん、この記事を参考に、不安や悩みを軽くしてみてください。

なぜ、子どもは嘘をつく?

子どもの嘘には、年齢によって特徴があります。

なぜ、嘘をついたのか?

その嘘の理由を理解することで、

親としての対処法が分かってきますね。

子どもの嘘・7つの理由

- 自己防衛の嘘・・・叱られたくない。叱られことが、怖い!

幼児であっても、失敗したり、ルール違反したりしたら

叱られるということは分かっています。

叱られまいとして嘘をつくことは、本能的な反応だと言えます。 - 褒められたいための嘘・・・自分をよく見せたい。注目してもらいたい。

自分は、みんなよりもいいんだと思わせるために

誇張したり事実を曲げて話をすることがあります。 - プライバシー確保のための嘘・・・自分の世界を大切に守りたい。

子どもは自分の世界を守りたいという欲求をもっています。

自分だけの空間(秘密の世界)をもち、

そこで思いのままに行動するために嘘をつくのです。 - 想像力豊かな嘘・・・想像や遊び心からの空想話

幼い子どもは、「~になりたい」とか「~に行きたい」とかいう願望が

「~になったんだよ」とか「~に行ったんだ」という話になってしまうことがよくあります。

想像した内容が、あたかも真実のようになってしまうのは、

現実と空想の境がないためです。

子ども本人は、決して嘘をついているという感覚はありませんが、

周囲の人からすれば嘘をついていることになってしまうのです。 - 現状から逃れるための嘘・・・プレッシャーやストレスから逃れたい。

学校や親から「あなたは、いい子ね」「あなただったら、失敗しない」など

過剰な期待を感じていると

もし自分ができなかったり、失敗したりするとどうしようと考え

思わず嘘をついてしまいます。 - 恐れや不安から回避の嘘・・・自分に対する期待とは逆のイメージをもたれたくない。

もし自分のイメージが壊れてしまったらどうしようと思っている。

これは5の理由から形を変えたものです。 - 共感や理解を求めるための嘘・・・心の中に抱えている不満や思いをわかってほしい。

直接、訴えたり要求したりすることが難しい時に、

「~ちゃんは~してもらうんだって・・・いいね。」

「~ちゃんは、~買ってもらったんだよ」

「僕は、持っていないのに・・・」

事実でなくても

「みんな持っているのに・・・」と、親の同情をかうために

嘘をつくことがあります。

以上の7つの理由を理解することで、

子どもの嘘に対して、どのように対応すればいいかがわかってきます。

発達段階における嘘の特徴

必ずしも、この年齢だからこんな嘘をつくということはありません。

やはり一人一人の子どもの発達が違うように、

家庭環境やそれまでの親の対応の仕方によって、

嘘の内容には差はあります。

お子さんの発達に応じて、

さらに、その前後の年齢の嘘の特徴を考えてみることで、

目の前にいるお子さんへの対応の仕方がわかってくると思います。

具体例をあげて、嘘の特徴をみてみましょう!

嘘をついた時の子どもの心境や態度が、はっきりしてきます。

幼児期(3歳~小学校入学前)

幼児の嘘は、想像と現実の境がはっきりしていないことが多いです。

自分の願望や想像したことをそのまま話すために、

聞いた人が事実を知った時に

「この子は、嘘ついた!」となるのです。

それを追求しても、本人に悪意はないため、悪びた様子を見せません。

A男「昨日ね~、僕、ディズニーランドに行ったんだ!」

友達「いいなぁ、何に乗って遊んだ?」

A男「ミッキーに乗ったよ」

友達「え~!嘘だ!ミッキーなんかには、乗れないよ」

ディズニーランドに行きたい、ミッキーに会いたいという願望が、

〈行った〉という言葉になってしまい、

それを伝え聞いた親が「まだ、行った事なんてないのに!」と慌ててしまう。

おばあちゃんが大切にしていた植木の枝が折れてしまっている。

おばあちゃんがそれを見付けて

「Bちゃん!これ、どうしたの?」

B男がボールを当ててしまったから枝が折れたのに、

「ぼく、知らないよ!おばけが来て折ったんだよ!ぼくは、悪くないよ!」

おばあちゃんが大切にしている植木だからこそ、

自分がボールをぶつけて植木を傷つけてしまったことを

悪いことをしたと自覚はしている。

でも、わざとしたのではないから

叱られたくないと思い、おばけが来たという空想によって

嘘をつくことになってしまったのです。

この二つの事例からは、

👉 想像力が豊かになってきている。

👉 願望を言葉で表現できるようになっている。

👉 叱られまいとする自己防衛能力が芽生えてきている。

3歳未満児にはあまり見られない嘘であり、

このような嘘がつけるようになったことは、成長の証であり

うれしい姿かもしれません。

学童期(6歳~小学校中学年)

嘘の内容が、より具体的な内容になり、不自然に感じられないことが多い。

思いつき(口から出まかせ)ではなく、周囲を巻き込んでの嘘もある。

「家できちんと宿題をやったけど、

妹がジュースをこぼしたから、持ってこられなかったんだ。」

「妹は、お母さんに叱られたよ」

宿題をすることを忘れていたのに、

妹のせいにして、

自分の宿題をダメにしたから提出できなかったと言い訳している。

学校から帰って泣き出したM男

親が理由を聞くと

「ぼくは、友達にいじめられた」

「ぼくは、悪くないのに、先生が他の子よりもぼくの方を叱った!」

本当はけんかで、自分が先に友達に手を出したのだが、

そのことを先生から親に言われることが怖くて、

友達や先生が悪いということにしたのです。

👉 ルールを守ることの大切さはわかってきている。

👉 大人の期待に応えようとする気持ちが強くなってきている。

👉 自分をよく見せようという自己保身の気持ちが芽生えてきた。

ある程度、善悪の判断がついてきているため、

それを認めてやりながらも

しっかり話し合いながら、

真実はどうなのか?

どうすればいいのか?を考えさせることが必要ですね。

思春期前期(10歳~小学校高学年)

自分の思いを達成するために、嘘が計画的・戦略的になってきます。

反抗期に入ってきているため、

親や大人に対して反抗的な気持ちから嘘をついています。

「友達の家で勉強をしてくる」

「友達って、誰?」

「誰でもいいだろ!お母さんの知らない子だよ」

結局、友達と勉強したわけではなく

遊んでいたのです。

友達の名前を言ってしまうと、確かめられた時に

自分の嘘がバレてしまう。

だから、反抗的な態度で、追及されることを避けています。

👉 自己主張することで、自分の計画を遂行しようとする。

👉 自分の世界を大切に考え、プライバシーの確保をする。

👉 自己がしっかりしてきたために、とにかく親に干渉されることを嫌う。

反抗期は、成長の証です。

子どもによっては、嘘をつくどころか、まったく口をきいてくれないこともあります。

とりあえず、子どもの友達の家に行くという言葉を信じてやることで

子どもは、心の隅に親に嘘をついた罪悪感を感じることになるでしょう。

思春期後期(中学生13歳~)

かなり高度な嘘になり、現実味を帯びてきます。

親でも見抜くことが難しくなってきます。

「今日は、部活の集まりがある。」

実際は、友達と学校ではなく、別の場所に

遊びや違う用事で出かけているのです。

帰った時も、部活の集まりだったような表情で

嘘を貫き通します。

親よりも、自分の友達関係や社会での位置づけを大切にした嘘です。

👉 自己表現がうまくなってきている。

👉 家・親よりも、社会的なつながりを重視している。

👉 自立心がしっかりしてきている。

成長の過程で、この嘘は仕方がないのかもしれません。

とにかく、あなた(お子さん)を信じているから、

何かあったら相談してね。という親子の信頼関係が大切です。

どのように子どもの嘘にアプローチしていくか

子どもが嘘をついているとわかった時、

親は、頭に血が上り、カーッとなって叱り飛ばしてしまいがち。

子どもが可愛くて、一生懸命に子育てを頑張っているという思いが強ければなおさらです。

しかし、怒鳴っても子どもは委縮するか、

反発するか、だんまりを決め込むか・・・

そうなれば、逆効果です。

まずは以下の対応の仕方を参考にしてみてください。

- 安心感を感じることができる環境や雰囲気づくり

- 子どもの話をさえぎらず、ゆっくり聞いてやる。

- 批判したり責めたりしないで聞く。

- オープンクエスチョンの質問をする。

- 子どもの気持ちに共感した話し方をする。

- 誠実な気持ちで、子どもに接する。

- 解決するということより、子どもに寄り添う。

- 子どものペースにあわせる。

子どもが自分の思いを話してくれるためには

とにかく、この子は嘘をついているだろうと予測していても

子どもが、心の内を話してくれないと意味がありませんよね。

〇 安心感を感じることができる環境や雰囲気づくりをする。

いつ大声で怒鳴られるかとビクビクしていては、話したくても本音が言えません。

叱りたいのは、やまやまですが

グッとこらえて、穏やかな表情で

お子さんが落ちつける雰囲気の部屋で話をしましょう。

親もリラックスした様子を心がけるといいですね。

そうすれば、お子さんはきっと心を開いてくれるでしょう。

アプローチは、そこからです!

子どもの話の聞き方は

〇 子どもの話をさえぎらず、ゆっくり聞いてやる。

もし嘘をついたことが本当ならば、なんとか親の怒りを爆発させないようにと

お子さんは、親の様子を伺いながら、考えながら話をしているはず。

親は、早く真実が知りたいという思いだから、

「それで?」「本当はどうなの?」と言いたいところですが、

まずは、最後までお子さんの話をじっくりと聞いてあげましょう。

「なるほどね~」

「それで、どうなったの?」

〇 批判したり責めたりしないで聞く。

本当のお子さんの思いが知りたいのならば、

途中で責めたりすると

「ほらっ!やっぱり怒ったじゃないか!」と

お子さんは、親を信じることができなくなって、

話をやめてしまいます。

たとえ、嘘や間違いに気づいても

質問したり、話にうなづいたりして

お子さんの言葉を理解するようにしましょう。

〇 オープンクエスチョンの質問をする。

お子さんにいろいろなことを聞きたいと思って

結果を急ぐあまりに

「はい」

「いいえ」で終わる質問をすれば

後が続きません。

少しずつ、お子さんの思いにアプローチしていく質問の仕方をしましょう。

時には、嘘の話から焦点をずらしてからの質問もOKです。

とにかく、自由に答えられるような聞き方をするといいです。

「今日はどんなことが楽しかった?」

「それからどうなったの?」

「それについて、あなたはどう感じる?」

〇 子どものペースにあわせる。

どんどん言いたいことを話すお子さんもおられるでしょう。

しかし、思っていることを言葉でうまく表現できないお子さんもおられます。

また、話したくないと思っていると、言葉が詰まったり途切れてしまったりします。

そんな時には、無理に話させる必要はありません。

「いつでも話していいよ」と安心感を持たせてあげるといいですね。

その間に、お子さんは自分の心に再度向き合っていると思います。

一度のアプローチで解決しようとせずに、次のチャンスを待ちましょう!

子どもの心に寄り添っていくためには

〇 子どもの感情に共感する。

お子さんなりに、

嘘をつかざるを得ないという状況があったのかもしれません。

お子さんの感じていることを認めてあげるような声かけをしてあげると

アプローチ法としては、とっても効果的なんですよ。

感情に訴えるって、大人の世界でもよくある手法ですね。

共感の言葉は、お子さんの心を揺さぶり開いていきます。

「それは、悲しかったね。」

「ドキドキしたよね。」

「お父さんも、きっとそうするかもしれない。」

〇 大人も誠実な気持ちで話す。

身近な大人の日頃からの行動を、お子さんはよく見ています。

話をする親の態度も、このアプローチには大切な要素です。

親が、いつも誠実・正直であるかどうか?

これはお子さんにとって、お手本になるからです。

大人も完璧ではありません。

間違った時には、素直に認めればいいのです。

親の姿を見て、きっとお子さんは正直であることの大切さを学ぶと思います。

〇 問題解決よりも、子どもの心に寄り添う。

困っている現状について、どうすればいいか考えさせることは必要です。

しかし、年齢が低ければ自分で考え、結果を出すことは難しいかもしれません。

一緒に考えようという大人の姿勢に

お子さんは親の頼もしさを感じます。

まずは、親と子どもの信頼関係を作ること。

これが、解決への近道です。

お子さんとのコミュニケーションは「信頼」と「共感」です。

時間をかけて、少しずつ進めていくことで

お子さんは心を開き

自分がついた嘘に、真摯な気持ちで向き合っていくことになると思います。

嘘はダメだと気づかせる方法

まだまだ自己表現も上手ではなく、

また現実と想像の世界がはっきり分離されていない4歳・5歳児

その子どもたちが、嘘はダメなんだと気づいていく方法を

お伝えしたいと思います。

お話の世界から、嘘を学ぶ

昔からたくさんの嘘にまつわるお話があります。

嘘をついた子どもに、ダメだよ!と言って聞かせるよりも

お母さんが、絵本を読み聞かせすることで、

嘘をつけば、結局損をすることに気づかせることになるでしょう。

嘘をつくことで結果的に損をしてしまうというテーマは、

物語や寓話でよく扱われています。

その中でも特に有名な例をいくつかご紹介します。

ぜひ、お子さんと一緒に読んでみてください。

- 「オオカミ少年」(The Boy Who Cried Wolf)

イソップ寓話のひとつです。

「羊飼いの少年」が退屈しのぎに「オオカミが来た!」と嘘をつき

村人たちを騒ぎ立てます。

しかし、いざ本当にオオカミが現れた時には、

嘘だと思われて誰も助けに来てくれませんでした。

この物語は「嘘をつくことで信用を失う」という教訓を伝えています。 - 「ピノキオ」

カルロ・コッローディ作の童話『ピノキオの冒険』では、

木でできた少年ピノキオが嘘をつくたびに鼻が伸びてしまいます。

ピノキオの嘘が時にはトラブルを引き起こし、

自分や他人に困難をもたらすことを描いています。

お子さんは、自分の鼻が伸びた姿を想像するかもしれませんね。 - 「カラスと水差し」(The Crow and the Pitcher)

これもイソップ寓話のひとつです。

カラスが水を得ようとしてズルを働こうとします。

その結果、水を十分得られなくなり、

正直に努力することの重要性が描かれます。

これらの物語は、

嘘をつくことが、結果的に信頼や成功を損なうことを示しています。

日本のお話にもありますよ。

- 「黄金の斧、銀の斧」

これは、日本にも伝わるイソップ寓話の一つです。

木こりが斧を川に落としてしまい、

川の神様が彼に「これは君の斧か?」と黄金の斧や銀の斧を見せます。

木こりが正直に自分のものではないと言うと、神様は正直さを讃えて全ての斧を贈ります。しかし、嘘をついて他人のものを自分のものだと主張した場合、

何も得られないどころか罰を受けるという教訓が込められています。 - 「ハメルンの笛吹き男」

この物語では、笛吹き男が町に住むネズミを追い払うという約束を果たしますが、

町の人々が報酬を払わずに嘘をつきます。

その結果、笛吹き男は子どもたちを連れ去ってしまいます。

この話は約束を守らなかったことによる悲劇的な結末を描いており、

嘘や誠実さの重要性を説いています。 - 「風と太陽の争い」

こちらは寓話というよりも教訓話です。

風と太陽が旅人のコートを脱がせようと競い合う話です。

風は力ずくで吹き飛ばそうとしますが失敗し、

太陽は暖かい光で旅人をリラックスさせて自然にコートを脱がせます。

これは嘘というよりも「押し付けや強制ではなく、

誠実な方法がうまくいく」という教えですが、

間接的に「誠実さ」がテーマとなっています。

これらの物語は、嘘や不誠実さがもたらす結果、

または正直さや誠実さが大切であることを示していますね。

嘘について書かれた絵本はたくさんありますよ。

絵を描いて、うそについて考える

絵を描いて、自分のついた嘘について振り返らせることも効果的です。

自分の思いを言葉でうまく表現できないお子さんなどは、

その時の状況を絵に描いてもらうことで、

嘘をつくことになった経緯や

その時のお子さんの思いを知る一つの手立てになると思います。

どうして、こんなけんかになったの?

Aちゃんが、先に叩いたっていったけど・・

Aちゃんが、ぼくのボール取ったんだ!

本当だよ・・・

あなたは、そのボールが欲しかったんだね。

そんな時には、どうしたらいいかなぁ~

けんかしないで、一緒にボールを使ったらよかったかも・・・

まとめ

子どもに嘘をつかれた時、親は慌てて「

ウソをつくことはいけない」ということにばかり目が向いてしまいがちです。

子どもを叱ることも多いと思います。

しかし子どもの嘘には、それなりの理由があります。

空想と現実の境がはっきりしないためというかわいい嘘から

自分の欲を満たすための良くない嘘など・・・

一概に嘘はいけないとは言い切れません。

また、その理由を突き止めてみると

親に対する感情も大きく影響しています。

恐怖心や愛情への渇望、寂しさ、不安が隠されていることが多いのです。

その心を理解し、

寄り添ってあげることが、子どもの嘘を減らす重要なポイントと言えるでしょう。

また、嘘は生きていく上での大きな能力にもつながります。

人に迷惑を掛けない嘘を楽しむことができる子どもは

将来、小説家になれるかもしれませんね。

いずれにしても、いい嘘と良くない嘘について

親子でしっかり考えることが必要ですね。

そのためにも、親子の信頼関係をしっかり築いていきましょう。

コメント