子どもは、今が楽しければいい。

だから、先の事を考えず、好きなことにいつまでも熱中する。

子どもの良さですが、いつまでもそういうわけにはいかない。

時には、時間を考えて行動することが必要です。。

いつまでもゲームしていて、寝るのが遅くなり翌朝はグダグダ。

朝ごはんをダラダラしていて、通園バスの来る時間になって、ママが大慌て。

いつまでも遊んでいて片付けをしなかったから、晩ごはんの時間になっても部屋は散らかっていて

帰ってきたパパに叱られた。

これらは、よく見る光景ですね。

一日は24時間しかない。

そのことを子どもに分かってもらうには、どうしたらいいでしょうか?

幼稚園に38年間勤務していた私も、何度「早くしましょう!」と子どもたちに声掛けをしたことでしょう!

しかし、ただ行動をせかせたり注意したりするだけではダメです。

子どもが時間を守って計画的に行動するようになるには、遊びや生活の中で時間を意識してくように

援助していくことが大切なのです。

時間を意識し、時間を大切にするためのアイデアをお伝えします。

時間の大切さを知る活動

幼児に時間の大切さを楽しく伝える方法はいくつかあります。

時間は本来見えないものですが、人間の知恵で様々な形で見える工夫がされています。

時間を見えるものにして意識するということをゲーム感覚で取り入れると、より自然に理解できるでしょう。

遊びを通して、時間の概念が少しずつ分かってきますね。

時計と競争

- 終了お知らせに間に合うかな?

子どもが簡単なお手伝いや片付けをする時に、キッチンタイマーや砂時計を使って時間を計ってやるのです。

キッチンタイマーがいつピピピピと終了を知らせるか、砂時計の砂がいつ全部落ちてしまうかと、

子どもはハラハラドキドキ。

でも時計を見ながら、一生懸命にがんばりますよ。

時間内にできたら、大きな達成感を味わうことでしょう。

そして、次も頑張ろうという気持ちになりますね。

ただ、早くするからいいのではなく、丁寧にすることをルールとして約束しておきましょう。 - 2つの時計が競争

2台の時計を用意してください。

いずれもアナログ時計です。

1台は模擬時計でも構いません。

活動(片付け、食事、通園準備など)する時に、何時までにしてほしいのかという時間を模擬時計に設定します。

本物の時計の針が、模擬時計の設定時刻に少しずつ近づいていく、その針の動きを、子どもたちはしっかり見ながら時間を意識します。

設定時刻まで、どのくらい針の間隔があるか見ながら行動することで、時間を意識するようになります。

ダラダラしていてはダメだ、時間を有効に使うようになりますね。

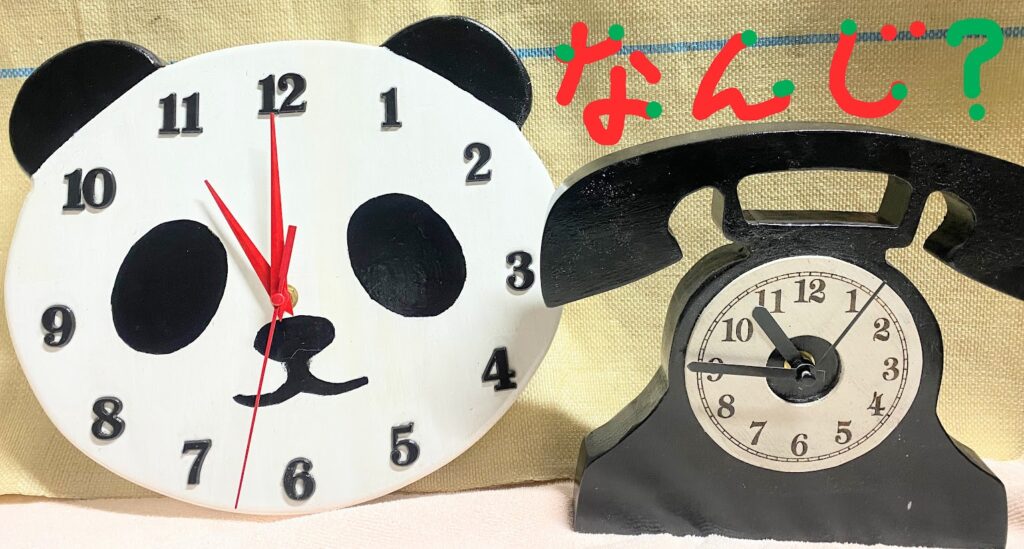

下の2つの時計。

黒電話の針が、パンダ時計の針と同じ位置に来たら終了時刻です。

黒電話は、10時45分になっていますね。

11時まで、あと15分間です。

ただし、幼児には15分と言うような細かい時間を読み取ることは難しいです。

感覚的に、時間が残り少なくなってきているということに気付かせたらいいでしょう。

幼稚園での給食時間には、私はこの方法をよくとっていましたよ。

給食終了時刻に近づいても、まだおしゃべりをしている子どもたち。

でも、時計の針が接近していくことに気付かせると、

おしゃべりはピタッと止んで、黙々と食べる姿が見られました。

スケジュール表を作ろう!

- 今日1日をどのように過ごすか?

幼稚園の朝の会では、子どもたちと「今日の予定」をボードに書いて、よく見える場所に掲示していました。

そのスケジュール表には、保育者がしてほしい事ばかりでなく、子どもたちがやりたい遊びもしっかり組み込んでやります。

このことで、子どもたちは主体的に動くということを身に付けることができます。

忙しい保育者も、計画的に準備をしたりできるのです。

保育者と子どもたちが共に作っていく1日の計画です。 - 思うように動けない配慮を要する子どもたちにとっても、このスケジュール表により自分の予定が理解でき、落ちついて行動ができるようにするために、とっても効果的です。

- 幼児には、分かりやすいように絵カードを利用するといいでしょう。

「あそぶ」「片付け」「給食」「お昼寝」「絵本」「お帰りの準備」など大まかな計画でいいです。

子どもたちにも時間の流れが視覚的に理解でき、落ちついて行動することにつながります。 - 幼稚園や保育所ばかりでなく、お家でも「朝ごはん」「通園バス」「夕ご飯」「おふろ」「寝る」

など、1日のスケジュールをお子さんと一緒に立ててみましょう。

お母さんがイライラして「早くしなさい!」と叱ることが少なくなると思います。 - 小学1年生くらいになると、自分でスケジュール表を作ることもいいですね。

自分で時間管理をする力に繋がるでしょう。

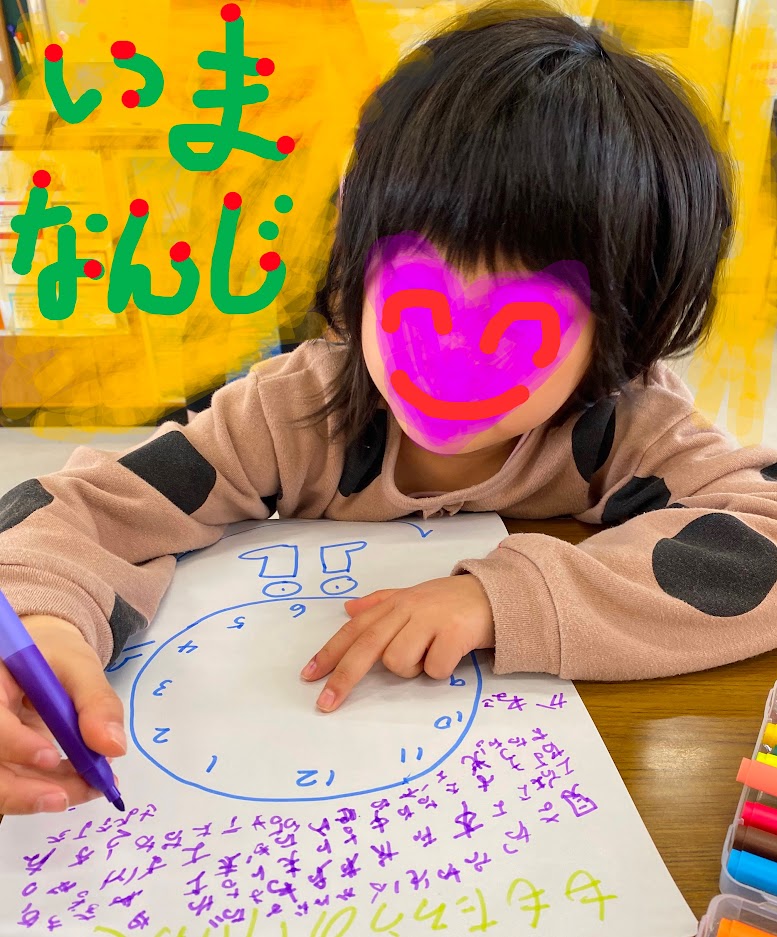

この写真は、小学生のお姉ちゃんがスケジュール表を書いているのを見ながら、自分なりに予定を書いる幼児です。

時計は読めなくても、1日の生活は時間で流れているということを小さい頃から感覚的に知るということに繋がっています。

それを見たお母さんが、「〇〇時になったら、おやつね。それまでには、遊んだものを片付けてね。」と話しながら、時計の中に「おやつ」と「おやつの時間」を書き入れてやるといいのです。

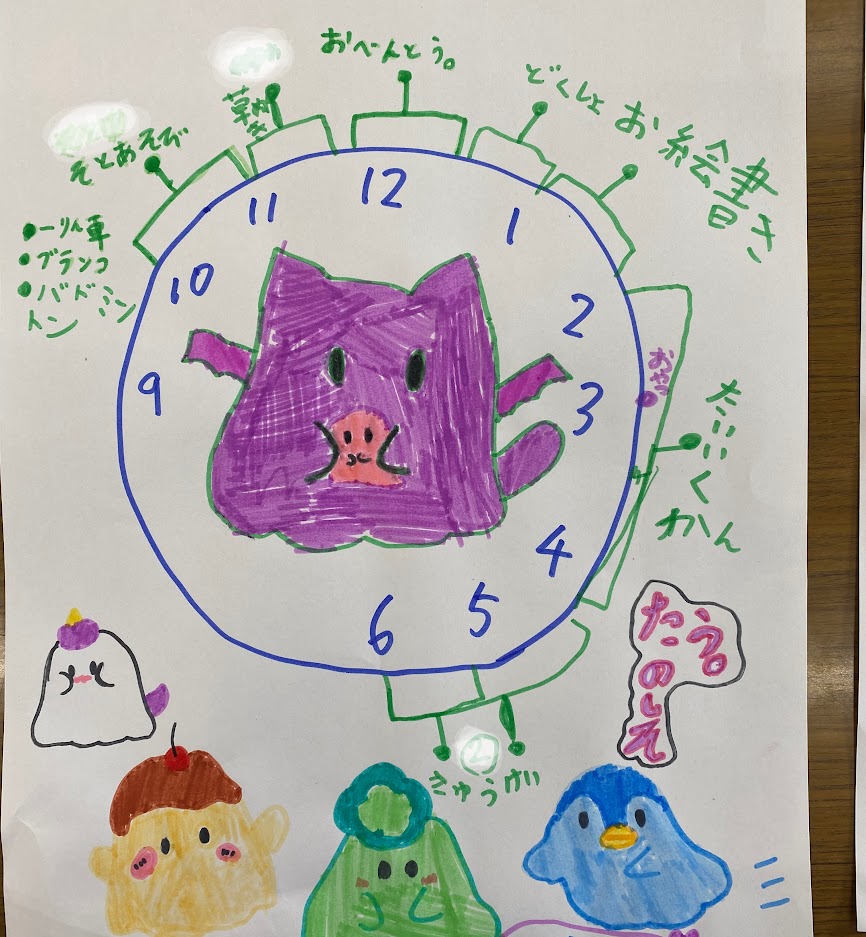

下の写真は、小学2年生が児童クラブ1日の予定を書いたものです。

決して押し付けのスケジュールではなく、自分達のしたい活動が入っています。

だから「たのしそう」という文字が、右下に書かれていますね。

時計を作ろう

・ 紙皿や画用紙で手作りの時計を作ってみましょう。

文字盤が1 ~12の数字が書かれているアナログ時計の方が、幼児には作りやすいですね。

針は中心を割りピンで固定することで、自由に動かして遊ぶことができます。

「おやつは3時です。その少し前の時間になったらお片付けしましょう。」と伝え、

作った時計の針を2 時55分の位置に動かしておけば、時間を意識しながら活動を進めていくでしょう。

遊びながら時間を意識できるようにするのも楽しいです。

ゲームをしよう

幼児には抽象的な説明よりも、遊びや体験を通じた学びが効果的です。

楽しみながら時間の大切さを知るきっかけになればいいですね!

- タイム・ショック!ゲーム

「今から、1分で自分の好きな遊びを言おう」

「今から、5分でお片付けをしよう」といったチャレンジゲームです。

キッチンタイマーなど、数分を計ることができる時計があるといいですね。

ドキドキハラハラしながら、時間との競争です。

ある程度、自己表現できたり自分で行動できる子どもでないと難しいですが、

1分と5分の時間の違いに気付いたり、時間の長さを体感できますね。

- アドベンチャーゲーム

少し長めの時間に挑戦「今から、●●をやってみよう」ゲームです。

たとえば「10分の間に縄跳び何回跳べるかな」「10分で宝物(おもちゃ)を探そう!」や

「5分でお片付けミッション!」など、冒険したり挑戦したりしながら、時間の長さを体感していきます。

発達年齢に合わせて、挑戦の課題を変えるといいですね。

その子どもの能力より、ちょっとだけ難しい課題の方が意欲的な取り組みになります。

時間見える化発見ゲーム

幼児は具体的な体験を通して時間を理解するので、楽しみながら時間を学ぶ助けになるはずです。

・時間の魔法

時計の針が進むことで何が変わるのかを実験してみましょう。

例えば、目の前に置いた「氷が溶ける時間」やボットやお鍋の「お湯が沸く時間」

夏の朝、お庭の「朝顔が開く時間」を観察することで、時間の流れを目で見て感じられます。

環境によって、時間が様々であることにも気付くことでしょう。

・どっちが長い

「歯みがきの時間とお昼寝の時間、どっちが長い?」

「おばあちゃんの家に遊びに行くのに、新幹線と電車に乗っている時間は、どっちが長い?」など、

時間の長さを比べるゲームです。

自分の生活に関係した活動ならば、より身近に時間の概念が分かりやすくなります。

・時計探し

家の中や公園で「時計」を探すミッションです。

「キッチンの時計」「スマホの時間」「公園の時計」などを見つけて、それぞれどんな役割があるか

考えることで、時間を身近に感じられます。

昔の時計の名残である日時計や水時計がある公園もありますね。

子ども達の好きなからくり時計は、大人が見ていても飽きません。

それぞれの時計のメロディーも楽しいですね。

小さいお子さんならば、鳩時計の鳩が扉から出てくるのをワクワクした思いで眺めることでしょう。

様々な時計を見ることで、自然に時間に対する関心も高まっていきます。

カレンダーを作ろう

1ヶ月のカレンダーを親子で作り、行事や予定を書き込むことで、

「日曜日まで、あと3日だね。」「5日後に楽しみがある!」とか、

先を見通す感覚を育てられます。

より長いインターバルで時間を捉えることができますね。

「もし時間が止まったら?」のお話作り

「時間が止まったらどうなる?」と自由に想像して、お話を作ってみましょう。

「時間が止まったら、ずっとゲームができる?」

「時間が止まったら、歳をとらないで、、、でも大きくならない?」など、楽しく考えることで、

時間の流れの大切さを感じられます。

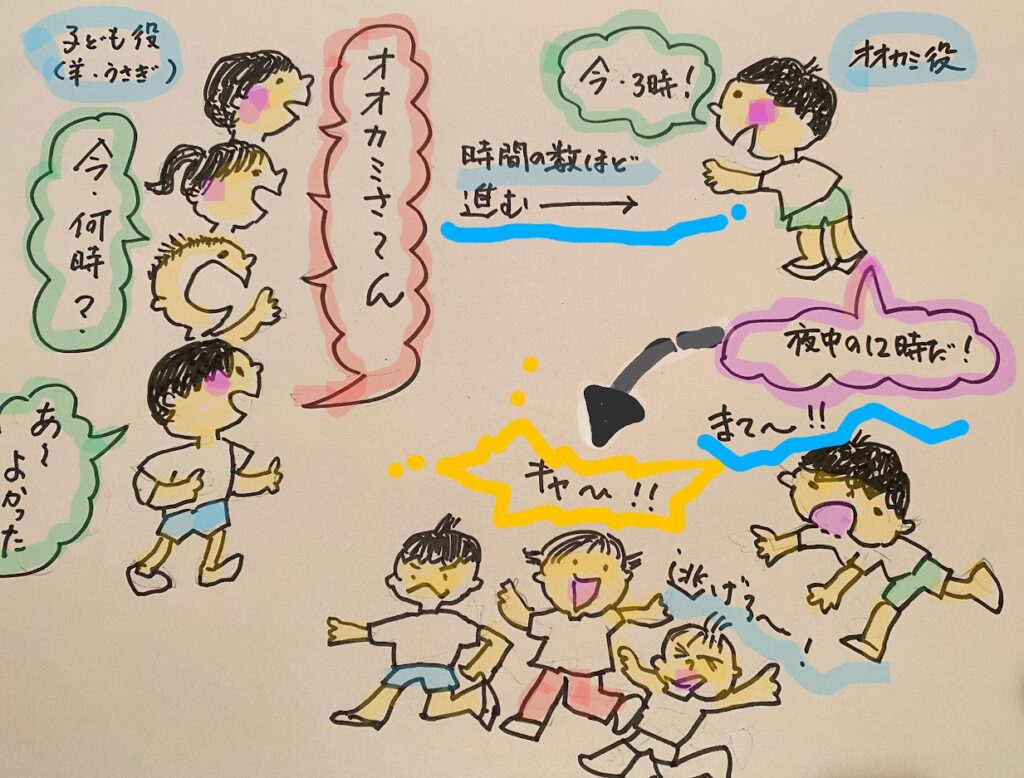

時間を知る遊び「オオカミさん今、何時?」

「オオカミさん今、何時?」は、幼稚園や保育所でよく行われる楽しい鬼ごっこ遊びです!

4・5歳児ならば、ルールも大体理解できるでしょう。

遊び方を詳しく説明しますね。

幼児でもすぐに覚えられる遊びなので、外遊びやグループ活動にぴったりですよ!

遊び方

- オオカミ役を決める

1人が「オオカミさん」になります。

その他の子どもたちは、森に遊びに来ている子どもたちですが

「子羊(または子ウサギなど)」などのイメージをもった役でもいいでしょう。 - 子どもたちが、オオカミに時間を質問する

子どもたちはオオカミに向かって、「オオカミさん、今、何時?」と聞きます。

怖いオオカミが襲ってきても大丈夫なように、少し離れた場所からです。

オオカミによく聞こえるように、みんなで声を合わせて

「オオカミさーん!いまなんじー!」 - オオカミは、子ども役に時間を答える

オオカミ役の子は「今、3時!」など、好きな時間を言います。

その数字の分だけ、子どもたちは前に歩きます。(3時なら3歩)

遊びに慣れていなければ、1時から2時・3時・・・・と順番に時間を進めていってもいいです。

12時が近づいてくることが分かっていて、ドキドキ感が増していきます。

5歳児で時間がよく分かってきている場合、「まだ6時半だよ~」というような小刻みな時間でのオオカミさんの答えがあっても、おもしろいです。 - 「夜中の12時だ!」でオオカミが追いかける

オオカミ役の子が「夜中の12時だ!」と言うと、オオカミが子どもたちを追いかけます!

子どもたちはスタート地点(安全地帯)まで急いで逃げます。

オオカミさんは、「ガオォォォォ~」

子どもたちは「キャー」と転ばないように逃げて、遊びは最高潮です。 - 捕まったらオオカミ役の交代

捕まった子は、次のオオカミになります。

続けて遊びます!

次のオオカミさんは、どんなリアクションで何時って答えるか、ルールは決まっていても

アドリブで遊びを楽しく展開できます。

遊びを楽しくするためのポイント

- ルールをアレンジ

・「今、何時?」の代わりに「オオカミさん、今、何曜日?」など、いろいろなバリエーションで遊べます。

・「今、3時だよ」という答えが返ってきたら、

子どもたちは「あー、良かった」とおやつをたべる真似をしたり、時間に応じた表現ができるとおもしろいです。

6時・・・晩ごはんを食べるよ

7時・・・お風呂に入ろう

8時・・・テレビを見よう など

子どもたちみんなで、瞬時に話し合って一緒の表現ができるようになると、

遊びに対する一体感が出てきます。

*はないちもんめでは、このような場面の表現がありますね。 - スリルとワクワク感が楽しい

鬼ごっこ要素が入っているので、ドキドキしながら楽しめます。

12時に少しずつ近づいてくると、子どもたちも半分逃げ腰のやり取りになりますが、

最後まできちんとオオカミさんの答えを聞くというルールを徹底させたいですね。

幼児でもすぐに覚えられる遊びなので、外遊びやグループ活動にぴったりですよ!

時間の大切さを知るための絵本

「時間を守るってどういうこと?」をテーマにした絵本を読むのも効果的です。

時計の読み方や時間の概念がたのしく学べる絵本がたくさんあります。

こんなおすすめがあります!

どれも時間の概念を幼児にとってもよく理解できるようになっています。

- 『とけいのおうさま』(PHP研究所)

時計の国の王様が主人公の物語で、時間の大切さをユニークに学べます 。 - 『いろいろないちにち』(文化出版局)

さまざまな人の1日の過ごし方を描き、時間の流れを体感できる絵本です 。 - 『じかんが どんどん』(評論社)

1秒から1世紀まで、時間の概念を楽しく学べる絵本です 。 - 『チックタック じかんってなあに?』(偕成社)

過去・現在・未来の時間の流れを理解できるようになる絵本です 。 - 『ながーい5ふん みじかい5ふん』(光村教育図書)

同じ5分でも、状況によって長く感じたり短く感じたりする時間の不思議を描いています 。 - 『とけいのほん 1』(福音館書店)

どんぐりぼうやと時計の針くんが登場し、楽しく時計の読み方を学べるロングセラー絵本です。 - 『チキチキチキチキいそいでいそいで』(あかね書房)

時計の音に合わせて街のみんなが忙しく動き出すユーモアたっぷりの絵本です。 - 『おおかみさんいまなんじ?』(Gakken)

遊びながら時間の概念を学べる絵本で、幼児にも親しみやすい内容です。 - 『じかんをまもれなかったクマのはなし』(河出書房新社)

時間を守ることの大切さをユーモラスに描いた作品です。 - 『とけいのあおくん』(福音館書店)

目覚まし時計の「あおくん」が主人公の、時間を意識するきっかけになる絵本です。

時間の大切さを教えるために

時間の概念は、子どもの成長とともに徐々に発達していきます。

小さい子どもが、数日前の出来事を、「昔ね、私が小さかった頃ね」という話をすることがあって、

そのほほえましさに思わず笑ってしまうことがあります。

時間について教えていくためには、時間をどのくらい理解できているか知っておくことも大切です。

年齢ごとの特徴をまとめました!

3歳頃

- 「昨日」「明日」などの時間の概念はまだ曖昧。

- 「今」「すぐ」「あとで」などの言葉を使うが、正確な意味は理解していない。

- 数字に興味を持ち始めるが、時計の読み方はまだ難しい。

時間については、正確な概念はできていないでしょう。

自分にとって楽しい出来事をする時間に対しての興味・関心は高まっています。

「あとでね」とママが言っても、「あとって、いつ?」とか、「まだー?」「もう、あとって、きたよ」なんて言う会話になり、ママやパパが困ってしまうこともよくありますね。

乳児の頃から保育所に行っていて、集団での生活が長い子どもは、時間に対する感覚は少し早く発達しているかもしれませんね。

4歳頃

- 「昨日の出来事」を覚えて話せるようになる。

- 「朝・昼・夜」の区別がつき始める。

- 「〇分待ってね」などの短い時間の感覚が少しずつ理解できる。

朝、幼稚園や保育所に着いたとたん「先生、昨日の遊び、またする?」という子どもの要望が聞かれるようになります。

また、「昨日の夜ね、おもしろいことがあったんだよ。お兄ちゃんがね~」と印象深い出来事について

いつ・だれが・どうした・どうなったと、覚えていることがあります。

いずれにしても、自分が関わった出来事や関心があることに対して時間のつながりは深いでしょう。

また、短い時間の間隔が理解できるようになるということは、生活に対して自分なりのスケジュールが立てられるようになることですね。

5歳頃

- 「今日は〇曜日」「あと〇回寝たら遠足」など、日付や曜日の名称を覚え始める 。

- 時計の針を見て「長い針が6になったらおやつ」などの簡単な時間の約束ができる 。

- 「1週間は7日」などの概念はまだ難しいが、少しずつ理解が進む。

自分の関心のある出来事に関係する日付や曜日は、よく理解できます。

どこかにお出かけする、イベントがある(特に、自分の誕生日)などの日付については期待も大きく

よく理解できます。

幼稚園や保育所で、「はらぺこあおむし」の絵本を読んでもらい、「げつようび~♪」の歌は、よく口ずさんでいて、1週間の曜日に対しての理解が進んでいることを感じます。

6歳頃

- 「〇月〇日」「〇曜日」の概念を理解し始める 。

- カレンダーを見て「あと〇日で誕生日!」と数えられるようになる。

- 時計の針を見て「今は〇時」と言えるようになるが、分単位の理解はまだ発展途上。

幼稚園や保育所においても、カレンダーをよく見えるところに貼り、イベントの日(誕生会・遠足・卒園式など)には大きな丸で囲んでいました。

毎日子どもたちは、日付を指で数えながら楽しみにしていました。

時計を見て、「今、45分」というような分刻みの発言はありませんが、

5分しかない時は「あとちょっとしかないから、急がないと~」と慌てていました。

15分もあれば、もう少しゆっくり取り組んでもいいというように、時間の長い・短いが理解でき

それに応じた行動がとれるようになっています。

7歳頃

- 時計を正しく読めるようになり、「〇時〇分」の概念を理解できる B。

- 「1週間は7日」「1年は12か月」などの時間の構造を理解し始める。

- 「〇時までに終わらせる」など、時間を意識した行動ができるようになる。

小学校に入学すれば、毎日の日課が決められています。

授業のための準備を、日課表を見ながら行います。

そのことで曜日に関する概念はしっかりしてきますね。

1年を通しての行事に向けての取組も、月・週・日がわかってきたからこそ、主体的に活動できるようになるでしょう。

以上、発達に応じた時間の概念をお伝えしましたが、時間に対する理解は、日常生活の中で少しずつ育まれていくと言えますね。

時計の見方や時間を教えるのではなく、生活や遊びの中で少しずつ理解していくように援助することが、子ども自身が自分の時間を大切にするようになっていくいい方法だと思います。

まとめ

時間は見えません。

でも時計を使うことで、時間というものが見えてくるのです。

楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいます。

逆に、面白くないことをしている時には、なかなか時間が経たないのです。

時間って、ふしぎですね。

気持ちで、時間に対する感覚が違ってくるのです。

でも時計があれば、時間を正確に計ることができます。

時計の針が進む様子に気づかせる事は.時間を見える化することになるのです。

遊びを通して、時間の概念に気づくようにしてやりたいですね。

時間とは、大切なものです。

人が生きる時間は、ある程度決まっています。

何もしないでも時間は経ちます。

目的をもって行動すれば、時間は10倍の価値のあるものになります。

時間は大切なものであることを、小さい時から遊びや様々な体験を通して気付かせていきたいですね。

一日中ダラダラ過ごして、大切な時間を時間泥棒に盗まれないようにしたいです。

時間をしっかり見える化して、時間を大切にしていきたいですね。

コメント