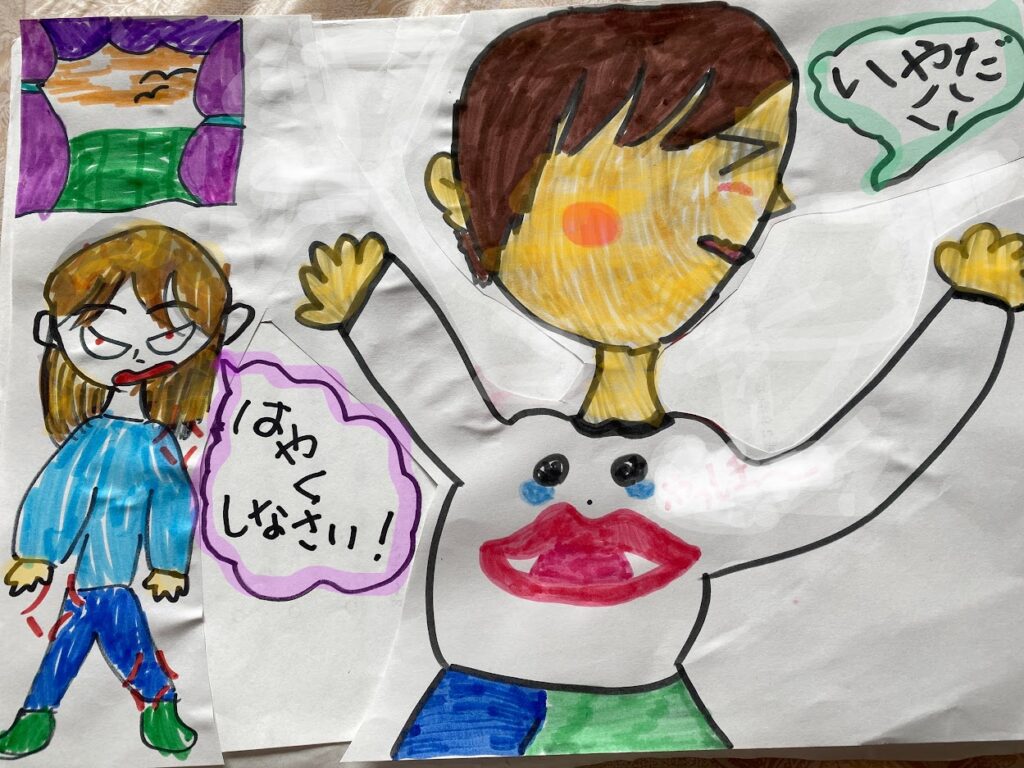

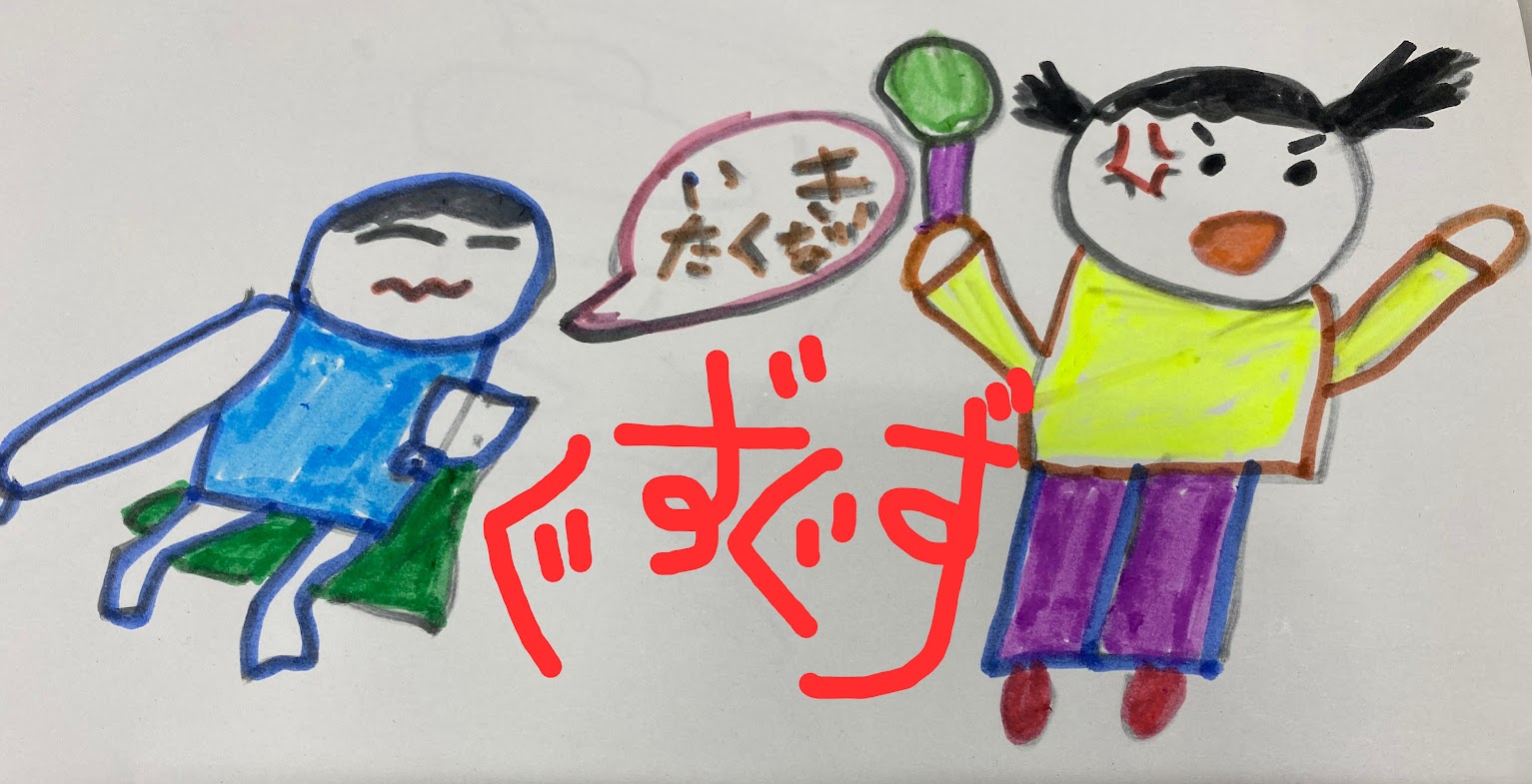

通園バスがもうすぐ来るというのに、朝からぐずぐず~

「お母さんは仕事に遅れちゃう、早くして!」とイライラ

夜も、「もっと遊ぶ~」とぐずぐず。

「はやく寝ないと朝、起きれないよ」とイライラ

我が子のぐずぐず行動に悩んでいるお母さんは多いですね。

幼稚園勤務38年の経験がある私が、3~5歳児の【ぐずぐず】行動を解消する方法をお教えします。

子どもがぐずぐずしないための方法

ぐずぐずする行動はみんな同じではありません。

子どもが違えば、ぐずぐずの形も違う。

もちろん、その対処方法も様々なのです。

親が忙しい時に限って、多くなるぐずぐず行動。

「早くしなさい!」と言ったら、もっとぐずぐずするタイプ

きっと甘えているのだろうと思うけれど・・・

言わなかったら、後で困ることになるとお母さんはイライラ。

きっと、早くした方がいいと子ども自身も分かっているのだろうけど、

「もうちょっとしてから~」

「このテレビ見てから~」

「時計の針が、〇時になったら」・・と言い訳しながらダラダラ

やらないといけないことが目に見えているのに、動けないでぐずぐずするタイプ

子ども自身やろうとしていることは分かるのだけど、

初めの一歩が踏み出せないで

「どうしようかな」

「もし笑われたら・・・」と、戸惑っているぐずぐずタイプ

「今、僕がやらなかったら、後できっとお母さんが手伝ってくれるよね」

「一人でがんばりたくない」

ひとまかせにしようという、ちょっとズルいぐずぐずタイプ

子どもだって、ぐずぐずするのには、それなりの訳があるのです。

それを知らないで、「早くしなさい!」では、問題解決にはなりません。

また、ぐずぐず行動に対して、

お母さん自身が「難しいな」「どうしよう」とぐずぐずしていませんか?

「なんとかしたい」「なんとかなる!」と思えば、アイデアは出てくるものです。

子どものぐずぐずの理由を知って、

それに合った言葉がけや対応をすると、案外カンタンにぐずぐずは解消するのです。

子どものぐずぐずをタイプ別に考えよう

ここでは、子どもの性格や親に対する思いなどから、ぐずぐずを5つのタイプに分けて

考えていきましょう!

感情的なタイプのぐずぐずは

① 親に対する甘えから

理由が曖昧で、なんとなくぐずぐず。一見、具合が悪いのかしら?と

心配になることもありますが、体調に異常がないようであれば、

きっと葛藤しているのだから、行動をさっさと促してやると

子どもも楽になりますよ。

「どうしてぐずぐずしてるの?」

「何か言いたいことがあるの?」⇒ 「●●?」「△△△?」

(公園で遊んでいる場合など・・・「帰るの?」「帰らないの?」「お母さんは帰るよ!」)

さっさと決断させるのです。

他の話はしないで、どちらかの選択肢から決めさせる。

きっぱり決めたら悩まない。

即、実行です!

「どうして、そんなことをするの?」とか、親が望んでいない行動の理由などは尋ねたらダメです。

もちろん親に対する甘えからのぐずぐずですから、きちんと行動できたことを褒めてあげましょう。

「お母さんは、〇〇ちゃんが大好きよ」とお母さんと二人だけの時間をもてば、

子どもも親も心は安定です。

② 気分がのらない

大人だって、大変な仕事を控えていると「やりたくないなぁ」と思いますよね。

試験勉強をしなければならないのに、やる気が出ない。

つい、ゲームに逃げてしまう。

もっとハードルを低くしてみればどうでしょう。

しなければならないことを、普通に淡々とやる習慣をつければいいのです。

やるか、やらないかではなく、

気分がのるか、のらないかではなく

ライフワークのように、どうしたら行動できるかを、一緒に考えてあげたいですね。

③ 言いたいことが言えない。何がしたいか決められない。

何が言いたいか分からない。

何がしたいか決められない。

言葉での表現力がないから、ぐずぐず。心はもやもや。

このぐずぐずは、お母さんとのコミュニケーションの一つとして考えてみましょう。

「どうするか決まったら教えてね」

「あなたは自分で決められるよ」

子どものもやもやした気持ちを理解してあげると

お母さんは自分の気持ちを分かってくれている・・・

自分で頑張ろうという気持ちも生まれ、前向きに行動できるようになるでしょう。

逆に、お母さんがまわりの目を気にしてせかしてばかりいると

子どもは、自分の意見や気持ちを尊重してもらっていないという気分が反発心となり、

もっとぐずぐずはひどくなるかもしれません。

親子の信頼関係が大切だと言えます。

自信がないからぐずぐず

① 何をするにも「できるかなぁ」「失敗したら、どうしよう」と行動に移す前に悩んでしまうタイプ

初めの一歩が踏み出せずに、ぐずぐず。

周りの大人(親や祖父母など)が、子どもをかわいがりすぎて

「こんなことさせるなんて、かわいそう」「まだ小さいから、しなくていい」など考えて

子どもがやりたがっていることまで取り上げてしまっているのです。

こんなことが重なってしまうと、当然、子どもは挑戦するという機会を失ってしまいます。

失敗しない楽な道に~

いざ、やらないといけない時がきても それまでやっていないのだから自信がもてずに、

ぐずぐずしてしまうのは、当然です、

養育態度が、子どものぐずぐずを育てています。

それならば、どうするか?

子どもがしたいことを見つけさせる。

その子が決めたことならば、どんなことでも認める。

↓

子どもがやっていること、やったことをしっかり見てやります。

上手にできていなくても、グッとこらえて、子どもにまかせます。

↓

「危ないから、やっぱり、お母さんがやる。」

「あなたには、無理みたいね。」

「早くしてね」は絶対に言わないでください。

↓

「だいじょうぶ」「あなたならば、絶対にできる!」と

子どもががんばっていることを信じてあげましょう。

子どもは、大人が考えているよりも、力(能力)があるのです。

子どもの行動を心配することは、親として当然ですが、

子どもがやりたいことをさせないのは、

子どもを信じていないとか、「あなたはダメ」というメッセージになってしまうのです。

② やったけどだめだった!もうやりたくない。

失敗が積み重なると、自信がなくなってしまうことは大人も同じ。

もし子どもの心の中に、本物の自信が育っているならば、結果がどうであれ大丈夫のはずです。

大人が、失敗してもめげずにがんばる子どもの姿を応援してやるならば、

失敗の積み重ねは、自信につながっていきます。

できるようになることを望むのではなく、失敗を恐れずにがんばるプロセスを大切にしたいです。

③ 誰かと比べて「自分はダメ、できないだろう」とぐずぐず

行動してみなければ、分かりません。

やってみれば、案外、みんなと同じようにできるかもしれない。

やる前から、自分はできないかもしれないという劣等感をもって、

行動を自ら制限してしまうのは、もったいないことです。

本来、子どもはできてもできなくても、その行動をおもしろがってやろうとする力をもっています。

その劣等感はどこから?

お母さん、お子さんを誰かと比べてみたり、人の目を気にして子育てしていませんか?

ただ子どもが劣等感をもつのは、周りが見えてきた証拠。成長の一つの姿なんです。

「自分は〇〇が苦手。でも、お母さんみたいになりたい。」

なりたい人の姿をイメージさせ、そんな人を目標に行動を促してやればいいですね。

そして、「できたね!」「~ちゃんみたいになってきたよ」と

できているところを具体的に認めてあげましょう。

でも、なんでもかんでも褒めればいいというものではありません。

ただ「上手!」「すごいね」という漠然とした言葉ではなく、具体的に教えてあげることです。

子どもががんばったというプロセスをみることが大事。

できていなくても

「~しようとしたんだね」

「~をがんばろうとしたんだね」と

子どもの思いや行動を具体的にとらえてあげると、自分がどうしようとしていたか意識します。

そのことで子どもは次の目標がみえて、ぐずぐず行動にはさよならです。

子どもはお母さんに褒められることが一番うれしい。

お母さん!子どものぐずぐず行動からの脱却は、お母さんの魔法の言葉ですよ。

④ 好きなようにすると止められる

日頃の行動がちゃんとしたお母さんは、ちゃんとした子どもの行動を期待します。

お母さんの思い通りに行動しない子どもの行動は、理解が難しいですね。

だから、子どもが好きなように行動しようとすると、

お母さん自身の指標からはずれて、子どもの行動にストップをかけてしまいます。

当然、子どもは、そこから進めずにぐずぐず。

子どもがもっと小さい時は、天真爛漫に手当たり次第に行動する姿を喜んで見ていた方も

多いのではないでしょうか?

しかし、このように育つためにはこのような行動はダメ、このような行動をしてほしいと

考えるようになると、お母さんは子どもの自由な行動が心配でたまらない。

お母さん自身のこれまでの生活を振り返ってみると、見えてきます。

世の中にはどうにもならないことがたくさんある。

それを教えてくれるのが、子どもの自由な行動なのです。

集団生活の中では、ぐずぐずする子どもは手がかかると思われがちです。

子どもも好きなようにすると、怒られたり行動を止められたりすることがあったりすると

好きなように行動する意欲をなくしてしまいます。

つまり、その子らしさ(個性)が発揮できなくなるということなんです。

好きなことをしてはいけないとか、好きなことをするとお母さんが悲しむ、怒るとか

そんな思いを子どもが感じて、自信の芽が摘み取られてしまわないようにしたいですね。

私もたくさんの子どもを保育していて、自分の計画通りにならない時がありました。

そんな時の保育は、おもしろくありません。

子どもも楽しくありません。

子どもの自由な行動を、自分の計画通りに進めようというのは

きちんと保育していると認めてもらいたいという、私のエゴでした。

そのことに気付いてからは、子どもの思いを大切に保育し

子どもとのふれあいを楽しむことができるようになりました。

もちろん子どももとても生き生きと活動するようになってきました。

要領が悪い、ぐずぐずタイプ

① 何事もゆっくりして、時間がかかる

子どもの個性ではありません。

能力が、親の望む段階に達していないからです。

それならば、親が一緒にやり方を教えてやりましょう。

能力に応じてゆっくり行動を見守ってやることは大切ですが

お母さんとしては、少しずつぐずぐず行動も改善していきたいところですよね。

それならば、時間を意識させてみましょう!

時間の管理能力を高めていくのです。

子どもが行動する時に、時計を見させるのです。

もちろん年齢が低いと何時何分と時刻を読むことはできません。

時計の針の動きを意識させるといいのです。

時計を二つ用意します。

針があるアナログ時計で、一つは正確に動く時計。もう一つは手書きの時計でも構いません。

二つの時計を並べて

「この時計(本物)の長い針が、こっち(何時までにしてほしいと針を設定・描いてもOK)の

時計と同じになるまでに、がんばってやろうね。」

子どもに針が動いてることを確認して、視覚的に時間を意識させるのです。

子どもは針がこの位置に来るまでに頑張ろうと、時計を見ながらぐずぐずしなくなるのです。

お母さんから「早くしなさい」とせかされることなく、自分で時間を意識して行動できるようになる。

自分の行動をコントロールするための「時間」を大切にするということですね。

時間を意識して行動できるようになれば、もうぐずぐずではないでしょう。

② 時間がないと思って緊張する

「時間がないよ!」「早くしなさい!」と言われただけで、緊張~、ドキドキ~

焦って、ますます動けなくなる。

子どもでも苦しくなる。

「ダメだ~」「どうしよう」「間に合わない」と、焦ってバタバタ~

焦りは、ぐずぐずの元凶です。焦っては、思考力が働かなくなるのです。

そして焦って、判断ミスをすれば、元のもくあみです。

焦っているときは、もう一度落ち着いて、目標時間設定をさせるといいですね。

ゆっくりと時計の針を設定し直すのです。

そして気持ちが落ち着いたら

今度は、気持ちが盛り上がるような掛け声であったり、

背中をやさしくトントンであったり

「焦らなくてもいいよ。でも少しずつ急いでやってみようか~」と励ましてやりたいですね。

時間がないという人生より、時間を有効に使うことができる能力を身に付けさせたら

時間を大切に、意欲的に活動を楽しむことができるのではないでしょうか?

焦って3分しかない!よりも

3分あるから、がんばろう!と時間に対する意識を変えていきたいです。

わざとやっているぐずぐず

① 戦略的にやっている

子どもの日頃の行動を見ていたら、なんとなくこのぐずぐずは戦略的なものだと分かりますね。

ぐずぐずと先延ばしにすることで、いいことがあると子どもは感じている。

これまでに、ぐずぐずして得をしたという経験をさせていませんか?

たとえば、ぐずぐずしている時に気持ちを切り替えさせようと、

おやつやおもちゃを与えてしまったとか、わがままを聞くような交換条件を出してしまったとか。

機嫌が良くなるようにと、まわりの大人が機嫌をとって行動を促す習慣がついていれば

子どもにとっては、当然、ぐずぐずした方が得です。

待ちきれなくて、大人が代わりにやってしまったとか、

これも子どもにとっては楽なことで、ぐずぐずはやめられません。

このような大人の対応は、子どもの自分でやる能力や責任感、やり遂げる喜びなどを育てる機会を

奪ってしまっていることになり、子どもの将来性を考えるとよくありません。

ぐずぐずしていたら、もう期待されないことにもなり、

育ちということを考えたら結果的には良くないことです。

子どもにとっては楽なことでも、安きに流れる人間に育ってしまうことにもなりかねません。

そこで、ぐずぐずしていたら、決していいことなんかないということを伝える必要があります。

通園バスに乗り遅れて、結局、幼稚園に行くことが遅くなって楽しい活動ができなかったとか・・

これもたまには必要ですね。

「ぐずぐずすると得だ」という学習をさせない!

② ぐずぐずするのが、自分らしい

子どもというのは周りの人が自分をどう評価しようと、自分のやりたいことをやりたいように

楽しむものです。

しかし、そんな子どもの姿を親が見て(兄弟と比較することが多いのですが)

「あなたは、何をやってもダメね」「何をやるにも遅くて、グズだ」と言い続けていると

子どもも自分のことをそのような子どもだと思ってしまうのです。

周りの大人の評価から、自分のイメージをつくりあげてしまう。

そうなれば、たとえ頑張ろうと思っても

また、たまたま早くできたとしても

それは自分ではない、「自分らしくない」と考えてしまうのです。

「ぐずぐずした」経験は積み重ねられ、自分の能力を否定してしまうことになります。

褒められても素直に受け取ることができず、人間関係をうまく作ることができないし、

トラブルを起こすことも増えます。

親の貼ったレッテルのとおりに子どもは育つとも言います

ぐずぐずしたイメージを自分に持たせないよう、ほめて育てることは大切なことかもしれませんね。

やることがかんたん、だからぐずぐず

① やることがおもしろくない

これは要領のいい子、ちょっと頭のいい子どもに多いです。

子どもは、自分の成長を期待するから、自分の能力を試すような活動に喜んで飛びつきます。

しかし、その活動が「なぁーんだ、大したことないや」「つまらない」「こんなこと簡単」と

思えば、真剣に取り組むことはなくなり、ぐずぐずした行動になります。

幼稚園にもいました。

早くから学習塾に通っている子どもで、自分と同じ年齢の子どもに比べたら

自分の方がいろいろなことを知っていると思い込んでいる。

人間の能力は知識量で、頭がいいかどうかが決まるものではありません。

やはり、コツコツと努力する姿勢が大切です。

小さい時から手を抜いて行動する子どもは、まじめに取り組む習慣がつきません。

コツコツと努力して、できたという喜びを感じることができる子どもに育てるには?

その子どもの能力以上の活動にどんどん挑戦させ、意欲的な取り組みを促したいですね。

そのためには、その子の興味のある活動を見つけ、それを継続させていくことが大切です。

スポーツでも、読書でも、お手伝いでも何でもいいのです。

努力すること、継続することで、

どんどん自分が成長していっているという喜びを

子ども自身に感じさせてやりましょう!

② 考えすぎて、できない

子どもにしては先を読みすぎて、動くことができない。

完璧を求められる家庭で育った子ども、ちょっと頭がいい子どもによくあるぐずぐずです。

こうしたら、きっとこうなる。

こんなことしたら、失敗するかもしれない。

そうしたらバカにされるかも・・・とやる前から、自分の行動を想像してしまうのです。

前述にもあるように、子どもは周りの目を気にせず、失敗なんてお構いなしで行動するものです。

しかし最近は、親の期待に応えるかのように、大人のような考えで行動する子どもが増えました。

そのような子どもは、できて当たり前だと思われているから、できた時にそんなにほめられない。

失敗した時、間違えた時には注意を受ける。

それならば、やらない方が得だと思ってしまいます。

私が幼稚園に勤めていた時にも、大人でしたが、いましたよ。

主体的に動かない後輩保育士に、

「どうして、自分がいいと思ったことをどんどんやらないの?」と注意。

その保育士は、同じ怒られるならば

「やって怒られるより、やらないで怒られる方が得だ」と言いました。

それと同じですね。

チャレンジしていく子ども、失敗を恐れずにどんどん行動していく子どもを育てるためには

したことにマイナス点を付けるのではなく、やったことを評価し、プラス点を付けることが

大切です。

大人もどんどんチャレンジして、できたという喜びを積み重ねていきたいですね。

ぐずぐずする子どもに、お母さんがすること

ぐずぐずする子どもの理由は、様々です。

耳に痛いかもしれないけれど、養育態度が影響していることが多いです。

前述のぐずぐずタイプの中から

わが子のぐずぐずはどんなタイプなのか考えてみましょう。

お母さんの考え方をちょっと変えるだけで改善することも多いことに気付かれたでしょう。

子どもは親が育てたように育つと、昔から言われています。

お母さんも自分がどのように育ったか振り返って

いいところは、どんどん子育てに生かしてみましょう。

子どもにとっては、自分がやることを

あたたかいまなざしで見守ってくれるお母さんがいれば、

それだけで、いろいろなことにチャレンジして頑張ろう!と思うのです。

まとめ

子どものぐずぐずには、いろいろなタイプがあります。

・感情的なタイプ

・自信がないタイプ

・要領がわるいタイプ

・わざとやってるタイプ

・かんたんすぎてものたらないタイプ など

もちろんこの5つにきっちりと分けられるものではありません。

複合的に、ぐずぐずの理由が被っているものもあります。

でも、ぐずぐずの理由がわかれば、「なぁんだ、だから我が子はぐずぐずしていたのか」と

思われたこともあるでしょう。

ぐずぐずしていたのは、お母さんへのアピール行動なのかもしれません。

今のお子さんのぐずぐずは、お子さんからの大切な声です。

子どもには、ぐずぐずしていても決して得なことはない。

どんなに能力があっても、ぐずぐずしていては認められることはない。

失敗を恐れずに、ぐずぐずすることなく挑戦してこそ、楽しいことにつながると伝えましょう!

お母さんも子どもと一緒に、意欲的に行動する姿を楽しみましょう。

ぐずぐずしない生活が、どれだけ子育てを楽にするか、挑戦してみましょう!

コメント